手足に願いをかけて

ここのところ手や足のことばかり考えている。

なので、手足形の話でもしようかな。

福井県若狭町の三方石観世音のお堂には、江戸時代後期から現在までの約二百年にかけて総数6万点もの「手足形」が奉納されている、らしい。らしい、というのは実際に見たことがないから。それでも数年前に、都内の美術大学でその一部を見たことがある。

祈願者は本堂の御宝前にお供えされている手形足形のうち病んでいるのと同じ方を借り受けて、「南無大慈大悲石観世音菩薩(なむだいずだいひいしかんぜおんぼさつ)」と唱えながら痛む箇所をさすることで病は快癒すると信じられてきた、と資料にはある。

快癒後には、新しい手形足形を御宝前に奉納する習慣がある。これを「願ばらし」と呼ぶ、のだとも書かれていた。

こういういい方が失礼でないと良いのだけれど、それは奉納物と呼ぶにはあまりに不気味な代物だった。

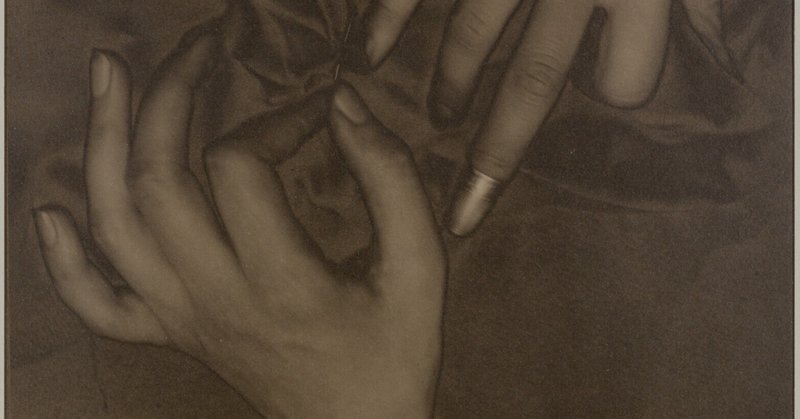

恐ろしいと感じてしまうのは、それが人と同じかたちをしているからだ。それも、明らかにほんものに寄せて造られている。リアル。殺人現場に転がっている切り落された手足みたいに関節(というのは肘や膝の部分のこと)あたりで、すぱっ、と切断されているみたい。

「手足形」といっても、形状はさまざまだ。

墨で年代が記されたもの、自然に5つにわかれた枝木の形をそのまま手のひらにみたてたもの、足と脛をべつの木でつなげて一木にみせたもの。指関節や爪をうすく彫りこんだ細工のこまかなものもある。そういう「ていねい」な手足形は、仏師が彫ったものらしい。

女性の乳房をかたどったものもあった。御手足型を借り受けた人は、自分の身体の痛むところをさすり、病の回復を祈願したとのことなので、もしかすると乳房を奉納した人物というのは母親だったかもしれない。乳の出の悪いことを悩んで祈ったのかもしれない。あるいは乳房を手放さなくてはならなかった女性かも。

その母親の子どもは無事に乳を飲むことができただろうか。奉納後も、彼女の乳房は、まだそこにあっただろうか。

手足型は、目だけでなく、心も奪う。

異形の木から、血の流れる人のかたちを拾いあげ、彫りこんでいく。鑑賞するためではない。愛でるためでもない。祈るためだけに造られた、とくべつな人体。

奉納されたすべての手足には歴史がある。書き残したり、語り継いだりされる壮大な歴史ではない。それこそ手のひらに収まるていどの極めてちいさな、プライベートな物語。

人とは、なんて必死で懸命に猛然と生きるいきものだろう。病魔を退け、怪我を払い、健康を取りもどせるように祈る人びとの、露骨なまでの願いの強さと切実さが胸をうった。

こちらは、むかし取材した「手足形」についての記事です。ご興味あれば、是非。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?