芹沢銈介の型染カレンダー #44

『所蔵作品展 MOMATコレクション』

東京国立近代美術館

2024年3月9日(土)

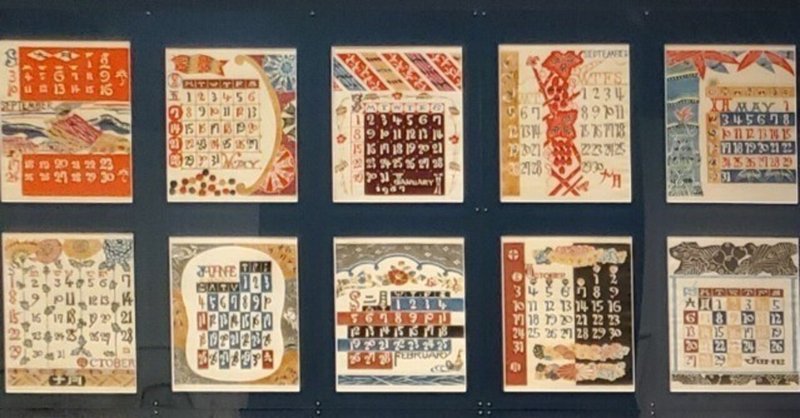

今日の一枚は、芹沢銈介「型染カレンダー」。

机の上に、こんなカレンダーがあったら、毎日がどんなに豊かになるだろう。

よくも、これほど多くのデザインを作れたものである。1964年の3月のカレンダー(写真左)のように、次第に構図も大胆になっていく。

椅子とかまきりとコップ。絵も、その題材も、素朴で素敵である。

透けて見えるほどの麻の生地に、文字の模様が映える。丸く書かれているのは山の文字らしい。

芹沢銈介のカレンダーに触発されて染色を始めた柚木沙弥郎。色の組み合わせが美しい。

高階秀爾の「日本人にとって美しさとは何か」(筑摩書房 2015年)に、この絵のことが出てきて、見たいと思っていた。桜が散りつつあり過ぎ行く春を、鮮やかに表現している。

桜が満開の山と、紅葉の山が、一つの屏風に描き込まれている。その間を縫うように、激しく流れる川。

背景の黒は銀箔だろうか。黒々と変色した背景が、変わり行く時の流れを表しているようだ。

上半身裸の男性を中心にした三角形の構図やタッチはいわゆる古典的なのだろう。ドラマチックな作品である。

面相筆と猫とチョビヒゲ。油彩画とは思えないような淡い色合いである。

花びらの下辺に白い胡粉が溜まるように描くことで、雨に濡れる桜を立体的に表現していると。一枚いちまいに、しっとりとした質感がある。

この絵は昭和18年の作品だったのか。この絶望的な暗さは、松本竣介個人の絶望感だけでなく、その時代の絶望感も写しているのであろう。

常設展に行くと、企画展で見たあの作品とまた出会える。小説を読み返すと新しい発見があるように、絵も改めて見返すと新しい気持ちで見られるものである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?