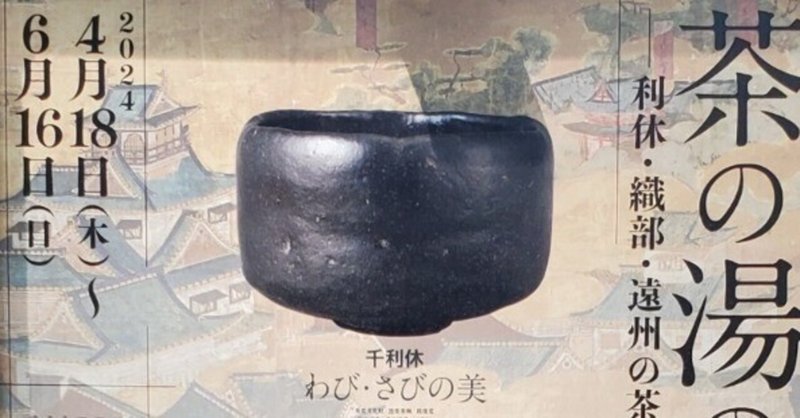

千利休の黒楽茶碗 銘俊寛 #50

『茶の湯の美学 -利休・織部・遠州の茶道具-』

三井記念美術館

2024年5月2日(木)

今日の一枚は、長次郎作 黒楽茶碗 銘俊寛。

この黒い茶碗に、緑の薄茶が点てられているのを想像すると、なんとも美しいではありませんか。

箱蓋の「俊寛」が千利休筆とされるこの楽茶碗は、この渋い感じがとても良い。特に黒が。

このフォルム、手に持った感じも、しっくりと、いい感じに違いない。

千利休に学んだ古田織部は、歪んでいたり、割れていたりする中に美しさを見ている。

千利休も、それ以前の美意識から脱却した新しい価値観を提示したと思うが、そこから更に逸脱している。

小堀遠州の茶碗はキチッとしている。釉薬も美しく、見込み(茶碗の内側)もキチッとしていた。

それぞれに美しさがあり、いずれの美意識も成立していると思うが、もはや私的な好みとして、利休のわび・さびの美に惹かれてしまう。

三井家自慢の国宝 志野茶碗 銘卯花墻を改めてじっくり見た。胴にはヘラで削った跡がハッキリと現れている。国宝と分かって見ているからであろうか、かなり迫力を感じる。

とても使い込まれて飴色になっている。

千利休のわび茶の師である武野紹鷗(たけのじょうおう)作の茶杓は、竹の節が根元にあった。

今や、この茶杓のように節が中ほどにあるものしか見たことがないが、それは利休以降なのだろうか。利休好みという言葉は聞いたことがあるが、それにしても、伝統というもののそら恐ろしさを感じる。

先日、茶釜のポツポツを霰(あられ)というと知った。形が良い。

これも、千利休が所有していたものか。三井家の格の違いを感じる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?