長渕剛「黒いマントと真っ赤なリンゴ」レビュー ~閉塞的なSNS全盛社会に立ち向かう~

長渕剛が人気YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「黒いマントと真っ赤なリンゴ」が大きな話題を呼んでいる。

SNS全盛社会の闇を感じさせられる新曲だ。

名もない一般人による誹謗中傷や、真偽不明の暴露、昔の過ちへの批判などが世間に瞬く間に広がり、著名人を苦しめる時代。

世間は、叩くターゲットをひたすら探し続け、見つければ一斉に八つ当たりのように叩くのだ。

痴話喧嘩すら、暴露された側が叩かれ続けるのだ。

テレビに出演するような著名人は、過去も現在も聖人君子のような清廉潔白が求められてしまうようになった。

それを正常としてしまう現代社会が正しい常識なのかどうかは分からないが、閉塞感を感じずにいられないのは確かだ。

長渕剛の「黒いマントと真っ赤なリンゴ」は、そんな世間の風潮に真っ向から立ち向かおうとする意気込みを示した楽曲である。

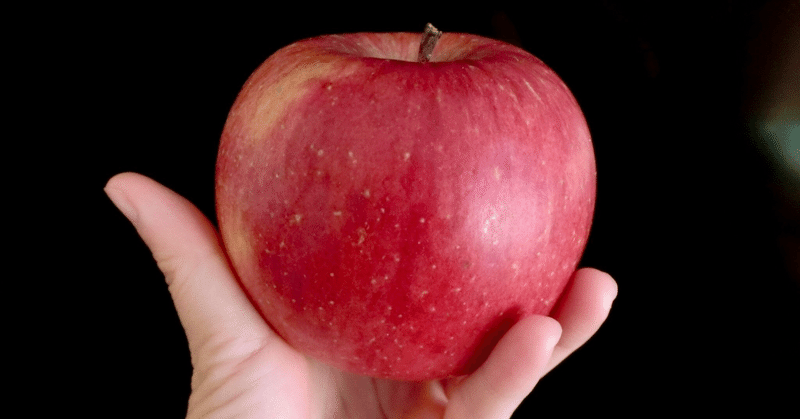

ラジオ番組で長渕剛は、黒いマントを「社会であったり、自分を封じ込めるもの」、赤いリンゴは「純粋なものであったり、自分の正義」と語っている。

長渕剛が歌に込める想いは、『RollingStone』のインタビューでのこの発言に集約されているように思う。

『死を実感しないと生の実感も生まれないように、不幸せがないと幸せに憧れることもできない。最終的に紡いだ言葉が稚拙で童謡的な歌になっていたとしても、それは普遍というテーマに置き換えただけの話なので。その歌詞の原本は物凄く荒々しくて、血生臭いものだったりするんです。それをカンナで削って削って作品として世の中に投げている。そのメロディと声と歌詞の世界を皆さんが自分の人生と投影させながら感じ取ってくれているんじゃないかと思いますね。そういう意味での本物の歌。それは自分がずっと追求していることなので、そりゃ日常生活はキツいですよ。そこを目指していくということは、ただの流行歌を作ることとはまた違うんで。』

長渕剛は、自らの想いを歌に詰め込んで、常に世間に問いかけている。

だからこそ、長渕剛の歌は、感受性豊かな人々の心に響くのだ

「黒いマント」や「真っ赤なリンゴ」は、字面通りに受け取れば、童謡にも出てきそうな言葉だ。

しかし、それは、生々しさを削り落としたところに残った、普遍に昇華した言葉なのだ。

1980年代の長渕剛の歌は、具体化した実像が描かれていた。聴衆は、そんな主人公になりきって、共感できていた。

そこから長渕剛の歌は、普遍への道を歩み、実像は、どんどん抽象化され、聴衆が自らの体験に重ね合わせて共感できる楽曲へと進化を遂げていく。

「黒いマントと真っ赤なリンゴ」は、SNSを利用する多くの人々が実体験として、楽曲の世界を感じ取れるだろう。

誹謗中傷がはびこる閉塞的なSNS全盛社会。この歌の主人公は、時代が生んだ歪みに疑問を呈し、痛みを感じながらも、風穴を開けようと立ち向かう。

立ち向かうことで裏切りに遭ったり、理解されなかったり、孤独にさいなまれようとも、自分の中にある純粋な正義感を信じて前進する。

聴衆は、自らが社会の歪みにぶつかってしまったとき、きっとその状況をこの楽曲に重ね合わせて力を得るだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?