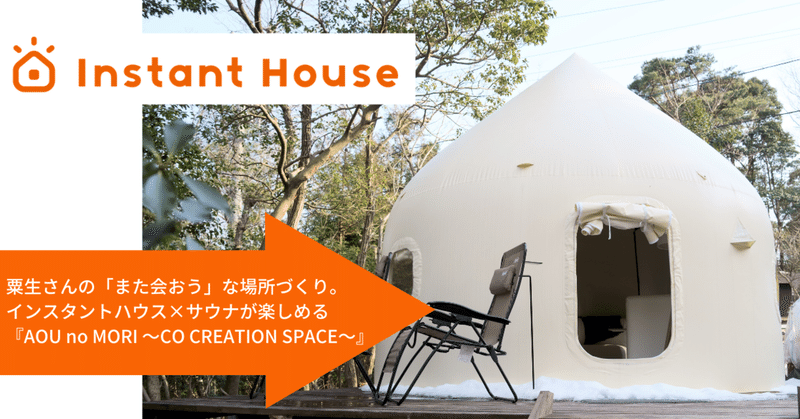

粟生さんの「また会おう」な場所づくり。インスタントハウス×サウナが楽しめる『AOU no MORI ~CO CREATION SPACE~』

インスタントハウスを導入した施設や企業様にお話をうかがうインタビュー企画の第1弾。

今回お話を聞かせていただいたのは、『AOU no MORI ~CO CREATION SPACE~』を運営する粟生万琴(あおう まこと)さんです。

人里離れた山の中に突如現れる、まるでキノコのような形をしたインスタントハウス。

『AOU no MORI ~CO CREATION SPACE~』ってどんなところなの?

なぜインスタントハウスを導入したの?

導入して良かった点は?

導入の経緯や感想など、『AOU no MORI』に込めた想いとあわせておうかがいました。ぜひご一読ください!

『AOU no MORI ~CO CREATION SPACE~』

プライベート貸切で利用できるCO CREATION SPACE。リラックスした非日常の空間で、共に過ごし、共に学ぶ場所として、主にスタートアップやベンチャーなどが利用。自然豊かな空間にインスタントハウスとサウナが設置されている。2021年4月よりオープン。

住所:三重県三重郡菰野町大字杉谷字倉谷2302-1

粟生万琴さんプロフィール

三重県出身。エンジニアとしてソフトウェア開発に従事した後、IT人材サービス会社にて社内ベンチャーを立ち上げ、Webアプリ開発に特化した事業を手掛ける。2012年 女性初の役員に就任、新規事業をグループ分社、産官学連携スタートアップの立ち上げ支援を担当。AIスタートアップの創業を経て、2019年10月 名古屋駅前の廃校になった小学校 次の100年をつくるインキュベーション施設 「なごのキャンパス」プロデューサー就任。2020年4月よりZIP-FM「Startup [N]」のナビゲーター就任。2021年4月 武蔵野大学 アントレプレナー学部 教員就任予定。

《聞き手=長濱裕作》

「サウナに行けないなら作ればいい」個人的な”好き”から生まれた『AOU no MORI』

▲インスタンスハウスの中でお話をうかがいました。

▲インスタンスハウスの中でお話をうかがいました。

ーー『AOU no MORI』を作ろうと思った経緯を教えていただけますか?

私、そもそもサウナが好きなんですね。東京にいるときまわりの起業家仲間がサウナーが多くて、事あるごとにサウナに一緒に行っていろんな話をしてたんです。

でも2年前に名古屋へ戻って来た後、コロナが拡大。サウナに行けない状態が続きました。

「大好きなサウナに行けない…ツライ…」と思いながら、そのとき「じゃあ作ればいいじゃん!」という発想に至ったのがきっかけですね。

ーーまずその発想に驚きました。

最初は実家の敷地にサウナを作ろうと思って、造園家の父に相談したんですね。

すると、「ランドスケープを考慮すると動線はこうだ」「ガーデンサウナはこうあるべきだ」と壮大な構想と意見をくれました。

私は趣味の範囲で小さく始められるところからやればいいと思っていたので、そのことを伝えると「お前は経営者・起業家だろ?なんでそんな小さなことを言ってるんだ!」となぜか怒られました(笑)

ーーすごいお父さんですね(笑)

▲プライベートな空間でテントサウナと水風呂を楽しめる。

▲プライベートな空間でテントサウナと水風呂を楽しめる。

それで実家の近くにサウナを作るのはあきらめて、他の場所を探すことにしました。

そんなとき、たまたま訪れた徳島県の美馬(みま)で、LIFULLの小池さんにお会いしました。そこで小池さんからLIFULLと名古屋工業大学がインスタントハウスを共同開発していることを聞いて「これだ!」と思ったんです。

インスタントハウスを導入した理由は「LACのビジョンに共感したから」

小池さんから聞いたインスタントハウスの話は、私が探していたWORK SPACEにピッタリと重なりました。

サウナとインスタントハウス。

サスティナブルなコンセプト、オープンイノベーション。

LIFULLが取り組んでいることや、LivingAnywhere Commonsのビジョンにとても共感しました。

▲裸になって向かい合っていると、自然と話が深くなるとのこと。

▲裸になって向かい合っていると、自然と話が深くなるとのこと。

場所を作るにあたって、ただサウナが楽しめるだけではもったいないと思っていましたし、社会実証の場としても良いと感じました。

そして色々な方に相談する中で、この場所が見つかったんですよ。

▲サウナ専用の水風呂。鈴鹿山脈から流れ出る小川から水をひいており、しっかり冷えている。

▲サウナ専用の水風呂。鈴鹿山脈から流れ出る小川から水をひいており、しっかり冷えている。

▲サウナの後は、自然の中で小川のせせらぎと鳥の声を聴きながらリラックスタイム。

▲サウナの後は、自然の中で小川のせせらぎと鳥の声を聴きながらリラックスタイム。

ーー「社会実証の場」とは具体的にどういったことを指しているのでしょうか?

起業家がアイデアを形にするうえで大切なのは、いかに早く世に出してユーザーフィードバックをもらうかです。この場所を、リーンスタートアップ、実験しながらユーザフィードバックが得られるような場所にしたかったということです。

例えば、先日は名古屋大学農学部出身の宇宙で農業を目指す、スタートアップ「TOWING社」が循環型栽培システムの実験を兼ね、「ここで育てたハーブからアロマを精製してロウリュに使おう」と、すでにプロジェクトが動き出しています。

ーーそれはすごいですね…!

▲粟生さんの右腕・天野さん。車の運転から薪割りまで大変お世話になりました。

▲粟生さんの右腕・天野さん。車の運転から薪割りまで大変お世話になりました。

粟生さんが考えるインスタントハウスの可能性

ーーインスタントハウスを導入されてみていかがですか?

とても良いですね。まず何が良いかというと、本当にあったかいんですよ。

実際に中に入ってみてください。(インスタントハウスの中に入る)

▲中に入るとまるでかまくらのような雰囲気。窓からは外の木々が見えます。

▲中に入るとまるでかまくらのような雰囲気。窓からは外の木々が見えます。

ほら、全然違うでしょう?

ーーたしかに…!とくに暖房をつけているわけでもないのにすごく暖かいですね。

それにこうして小さな声で話しても、しっかりと声が届くんです。だから不思議と話に集中できるような気がします。

インスタントハウス内ではWi-Fiも使えますし、電源やプロジェクター、スクリーンなど、テレワークに必要なものはだいたい揃っています。

▲大型のスクリーン。みんなで映画鑑賞するのも楽しそう。

▲大型のスクリーン。みんなで映画鑑賞するのも楽しそう。

打ち合わせやディスカッションの場として使ってもらうのがオススメです。

会議で行き詰まったときは外に出て森林浴したり、ベンチャーが開発中の電動モビリティを体験したり、なんといってもサウナでリフレッシュ・ととのうこともできますよ!

ーー最高の環境ですね。

先日利用されていたグループも話し合いが煮詰まっていたようなので、「サウナでもいかがですか?」とお声がけさせていただきました(笑)

『AOU no MORI』はインスタントハウスを含め、アイデアをブレークスルーできる非日常な環境が整っています。

ぜひワーケーションやスタートアップの経営合宿、アイデアを出し合うミーティングなどでも利用してもらいたいですね。

『AOU no MORI』を、新しい価値やもの・こと(事業)が生まれる場所にしたい

▲夜はインスタントハウスから漏れる明かりがあたたかい。

▲夜はインスタントハウスから漏れる明かりがあたたかい。

ーー粟生さんはこれまでにAIスタートアップを立ち上げたり、『なごのキャンパス』をプロデュースしたり、様々な取り組みをされてきました。『AOU no MORI』には「AOU(粟生)」とご自身の名前が入っていますが、何か特別な想いがあるのでしょうか。

私ははじめての方とお会いしたり、プレゼン、ピッチする機会(国内・海外問わず)があるのですが、最初に自己紹介ってするじゃないですか。でも日本人の名前ってなかなか覚えてもらえないんですよね。

覚えてもらいたいので、勇気を出してアイスブレイク兼ね「Let's meet again(また会おう)の粟生です。ちゃんと覚えておいてくださいね」って言うようにしているんです。そうするとみんな面白がって覚えてくれるんですよね。

東海地方にUターンし、コロナになってから、なかなか「また会おう」ができなくなり淋しく思ってました。

この場所の名前をどうしようかとあれこれ悩みましたが、結果私がこの場所の名前に込めた思いは、淋しさや三密を避けてゆっくり語り合う、そして粟生に会ってもらう場を創りたかったからなのかもしれません。

『AOU no MORI』を通じて様々な人が出会い、そこから新しい何かが生まれていく。

様々なアイデアが芽生え、育ち、そして森を形成していく。

『AOU no MORI』がそんな場所になればいいなと思っています。

それはロゴマークでも表現していて、このロゴは山に囲まれた『AOU no MORI』をイメージしたものですが、それと同時に「手を握り合わせたイメージ」がモチーフになっています。

手を取り合い、共に何かを作り出そう。そんな想いが込められているんです。

ーーとても素敵なメッセージですね。本日はどうもありがとうございました!

編集後記

人里離れた森の中にある『AOU no MORI』。

まわりに人がいない場所で「会おう」というのが、まず逆説的でおもしろい。

今回インタビューさせていただいた粟生さんは、好奇心に溢れる魅力的な方だった。

『AOU no MORI』の成り立ちがまさにそうであるように、彼女は自分の「好き」を大切にし、それを形にすることを心から楽しんでいる。結果としてそれが周りの人たちの役に立ち、幸せを循環させていく。

インタビューの途中、粟生さんと一緒に『AOU no MORI』を運営している天野さんがこうおっしゃっていた。

「彼女の魅力で人が集まる。場の魅力で人が集まる。その2つが掛け合わさって今までにない価値が生まれる。『AOU no MORI』はきっとそんな場所になるでしょう」

『AOU no MORI』を通じて、またその一部を担うインスタントハウスを通じて、これからどんなアイデアが生まれ、形になっていくのか。今から楽しみで仕方ない。

『AOU no MORI』ウェブサイト

インスタントハウスについて詳しく知りたい方はこちらからどうぞ

《文・写真=長濱裕作》

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?