マル秘展からデザインの考え方を読み解く

2019年11月〜2020年9月まで開かれていたマル秘展に行ってきました。普段はなかなか見れない有名デザイナーの原画を通して、考え方や手法が見えてきたので、勝手に読み解いたことをメモします。(誤読含めて)

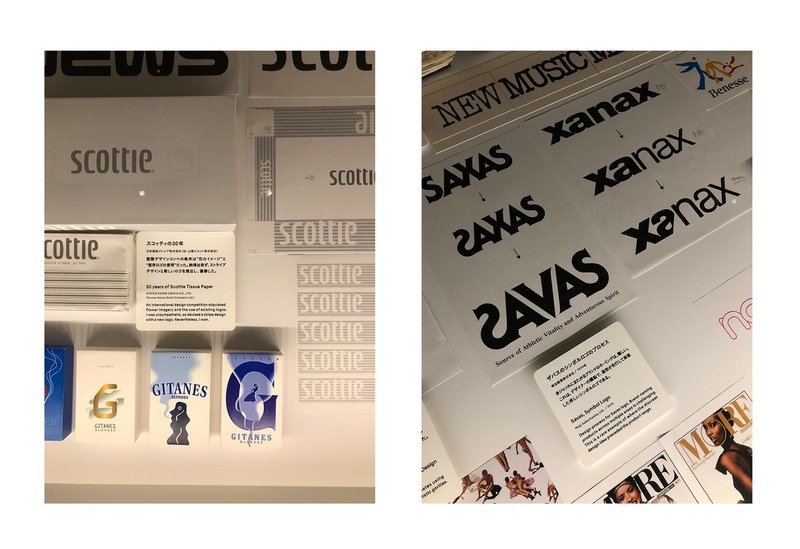

1. 前提の否定

松永真さんの前提条件から否定する姿勢がとても刺さりました。スコッティの国際コンペでは、条件に納得できず沿わない提案をして優勝。また、プロテインのSAVASは、ロゴの造形を行う中でネーミングを変えたという事例が示されてました。制限があると考えやすくなるけど、そこに縛られすぎてはいけないことを再認識させてもらえました。

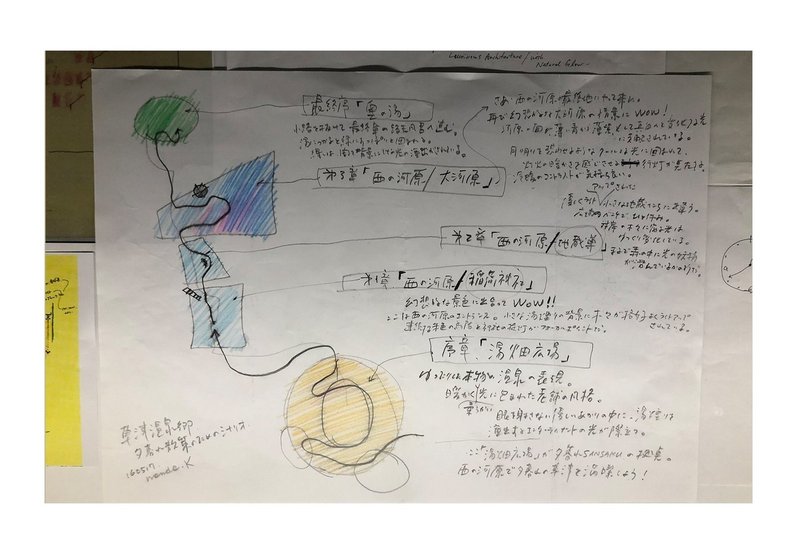

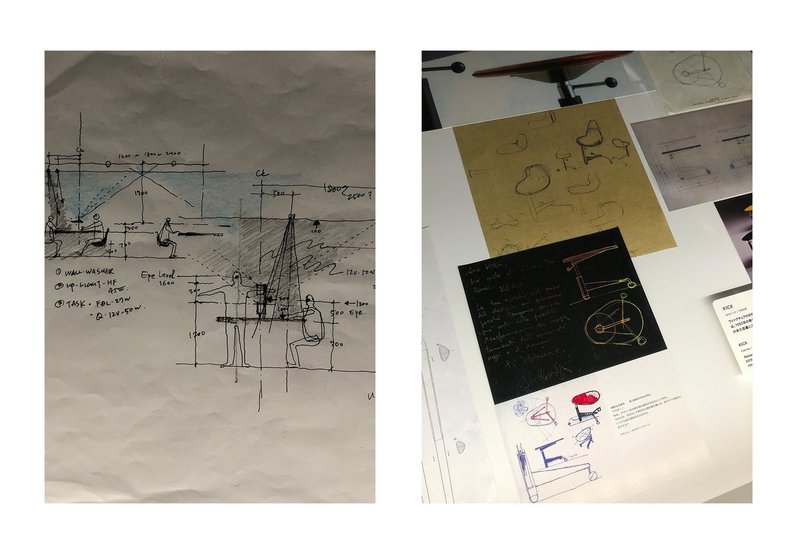

2. ストーリーと照明

照明デザイナーの方の方法論に初めて触れたのでとても面白かったです。面出薫さんは、草津温泉郷の照明デザインにおいて、空間を序章〜最終章とストーリーで分け、そこから照明の雰囲気をプロットしていました。サービスデザインにおけるカスタマージャーニーマップの手法と少し似てるかなと思いました。

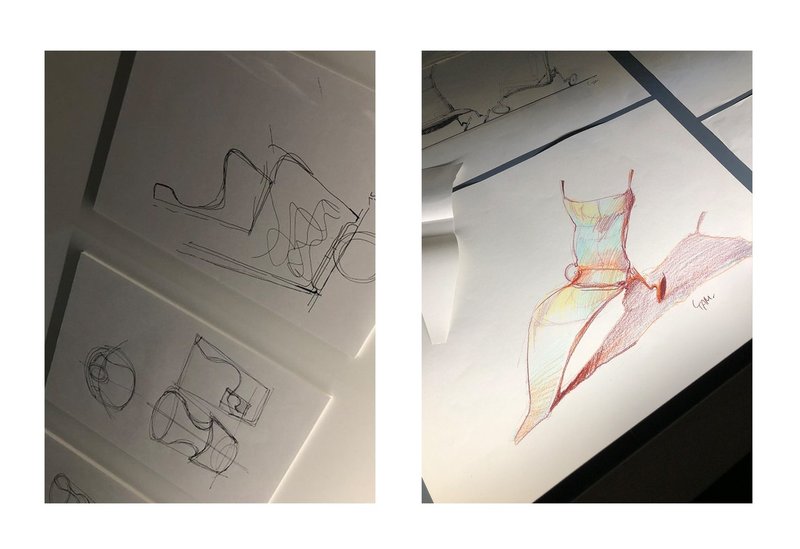

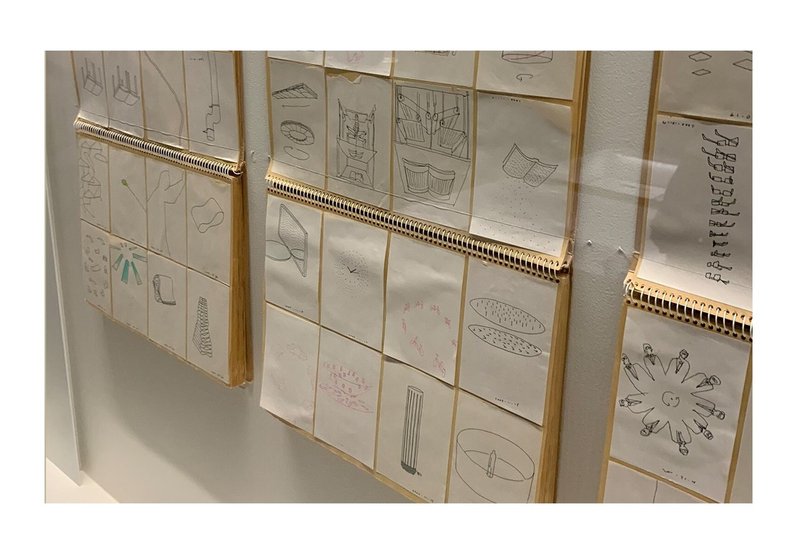

3. スケッチと色

色という切り口で原画を見て回ると、同じプロダクトのデザインをする人でも、深澤さんや原さんなどはスケッチに色は入れておらず、山中さんなどは比較的スケッチから色を入れていました。検討段階で色もセットで思い描くか否かに違いが見られるのは面白いと感じました。深澤さんのアウトプットを考えると、ミニマルで単色系が多いのでそことの関連性も強そうだと思いました。

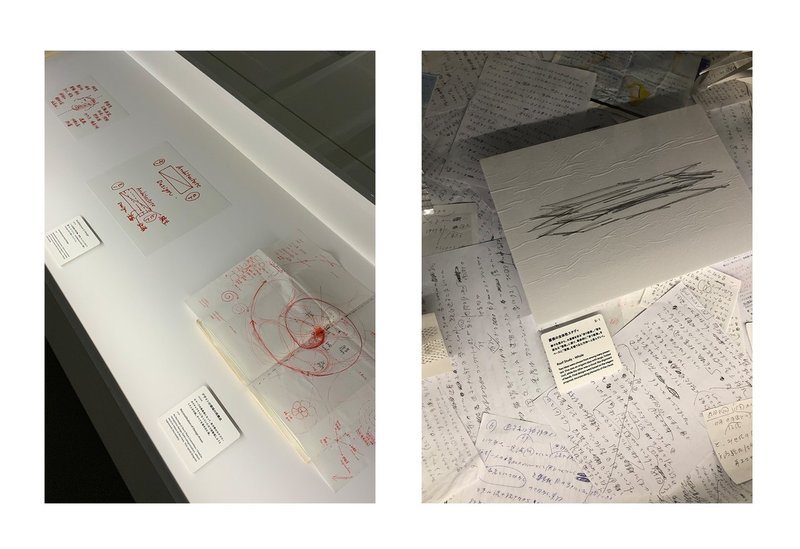

4. スケッチと言語・非言語

デザインを進める思考の深め方についても、デザイナー毎にバラバラで興味深かったです。もちろんここに展示されている物だけが思考の全体像ではないはずですが、展示をみる限りでは、深澤さんはスケッチ多め、内藤さんは概念図、隈さんは膨大な量の言語で考えていました。右脳と左脳、抽象と具体を行ったりきたりしながらアイデアなどは考えると思うのですが、展示からは各デザイナーがどこに寄って思考を進めているかが見え隠れしました。

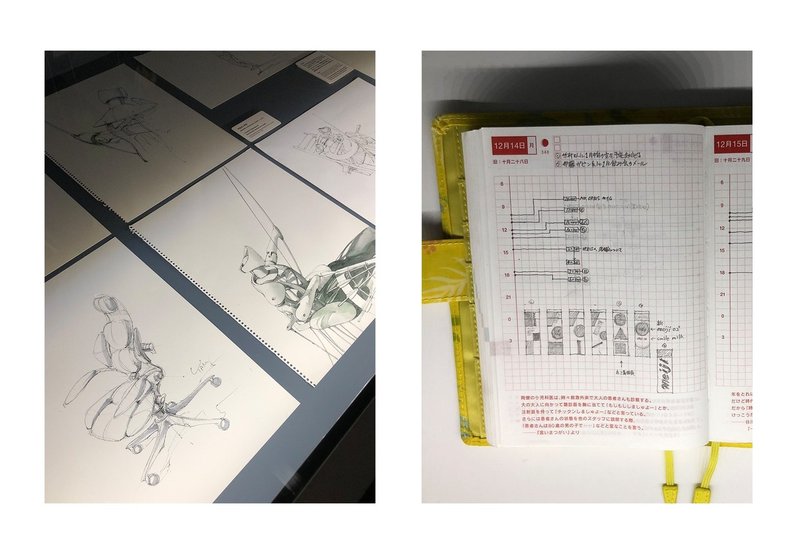

5. スケッチと人

今回の展示の建築家のスケッチには比較的人が描かれていませんでした。一方、建築の内部・外部で人に距離が近づく空間・照明デザイナーの方のスケッチには、人が描かれていました。また、さらに人に接するプロダクトのデザインをする方のスケッチは比較的人が描かれていませんでした。人を描くかどうかは、デザインの対象に人を常に意識しているかどうかが表れているかと思ったのですが、単にデザイン対象のフレームの範囲の違いが大きい気がしました。もしくは人を意識するのは当たり前(前提)のため、省略しているとも読み解けるのかなとも思いました。

6. スケッチとサイズ

どのくらいの大きさの紙にスケッチしているかという視点で比較しても、色々違いがありました。永井さん隈さん深澤さん原さん山中さんなどが比較的大きめの紙(A4サイズ以上)でスケッチしているのに対し、佐藤卓さんや内藤さんは手帳の空いたスペースにアイデアスケッチをしていました。A4タイプはデスクに座ってやってるイメージが湧くのですが、手帳タイプは移動が多くて出先でアイデア出しをせざるをえないのかなと思ったりしました。もしくは意識的に、アイデアやパターン出しはあえて刺激が多い外出先でやってるのかなとも考えたりしていました。

7. 組み合わせの誘発

アイデアの考え方は人それぞれあると思うのですが、鈴木康広さんのアイデアを生み出す道具への工夫が面白かったです。スクラップブックなのですが、ページを半分に折り曲げて別の概念同士を出会わせることで、アイデアを生み出しやすくする仕掛けになっていました。何も考えなくてもふと覗き込んだら自然にアイデアが生まれる状況の設計は大事なので、とても参考にしたいと思いました。

デザインの意図理解と愛着

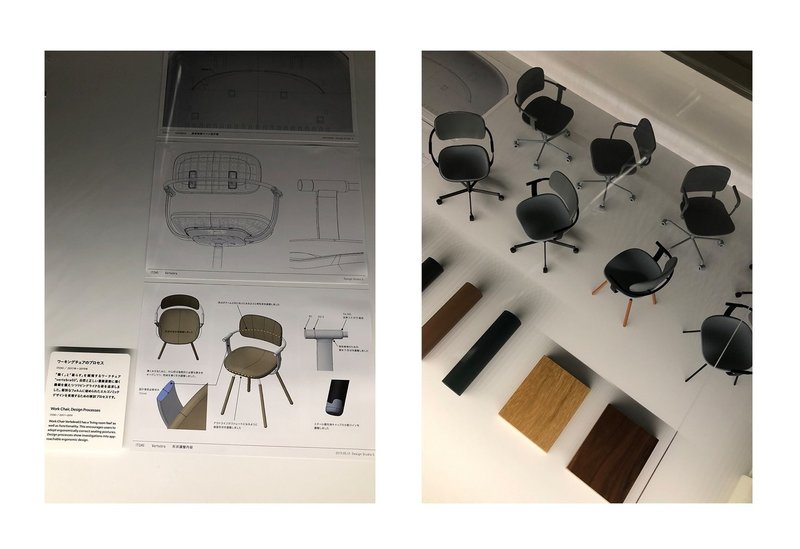

ここからは考え方の読み解きではないのですが、気付きがあったのでメモします。先日柴田文江さんデザインのワーキングチェア(vertebra03)を購入していたのですが、展示にてその検討プロセスがまとめられていました。「働く」と「暮らす」を両立させるために、絶妙な形状調整を行ったことが記載されており、これまで何気なく座っていたチェアに対して理解が深まると供に、その日以降より愛着を持って座るようになりました。身の回りで何気なく使っているものも、背景を知ることにより、より適切な使い方ができたり愛着を増幅させる効果があるということを実感することができました。

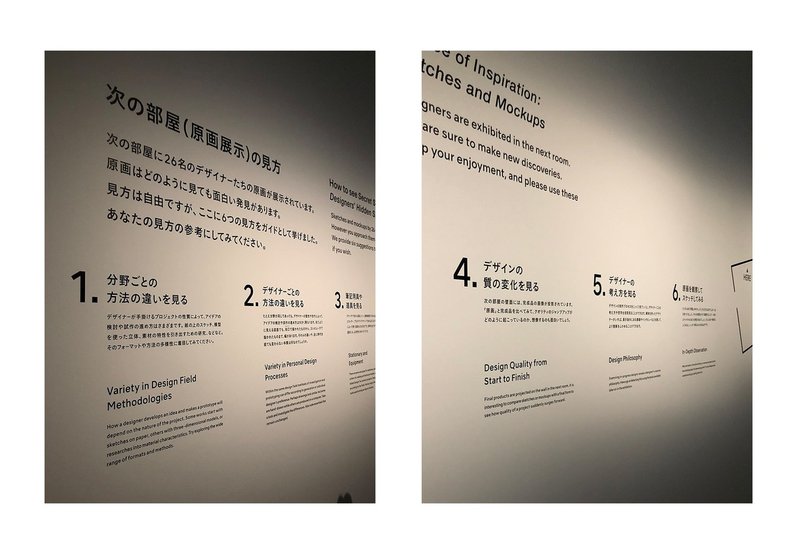

見方の提示

これは展示全体の設計の話ですが、原画展示の入り口近くに"見方"の提示が示されていて、色んな切り口からの展示の鑑賞を促す設計になっているのが面白いと思いました。意識をしていないと、どうしても一つの見方で人は物事を見がちだと思うのですが、この記載があったことにより、いろんな見方でみようと思うきっかけに自分はなりました。

総括

以上、様々なデザイナーの考え方や方法論を読み解いてみました。こういうやり方があるのか!という気付きもあれば、巨匠の原画を通して自分のデザインの方法論を見直すきっかけにもなりました。今後自分のやり方をアップデートしていきたいと思いました。また、最後の「見方の提示」にも触れたように、いろんな見方で見ることにより、こういう展示はどれだけでも深掘りして鑑賞できることを認識しました。(合計4時間くらいいました)今後も、何かを観る時は、いくつもの問いや切り口を持って臨むことが大事だなと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?