デッサン10枚描いて学んだこと

デッサンを細々と描き続けて、もうすぐ1年になります。

教室に通いながらこれまで10枚程度描いてきたので、一度立ち止まり、学んだことを振り返って整理してみたいと思います。(認識間違ってるところなどあったら教えてください)

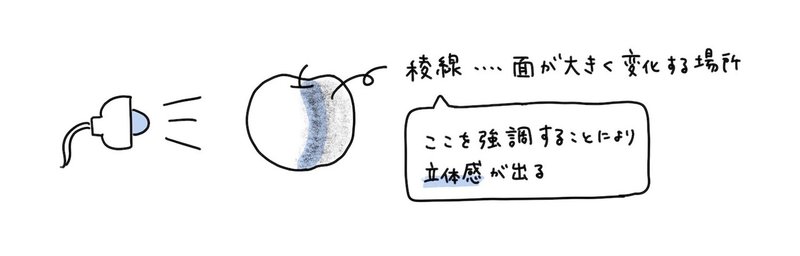

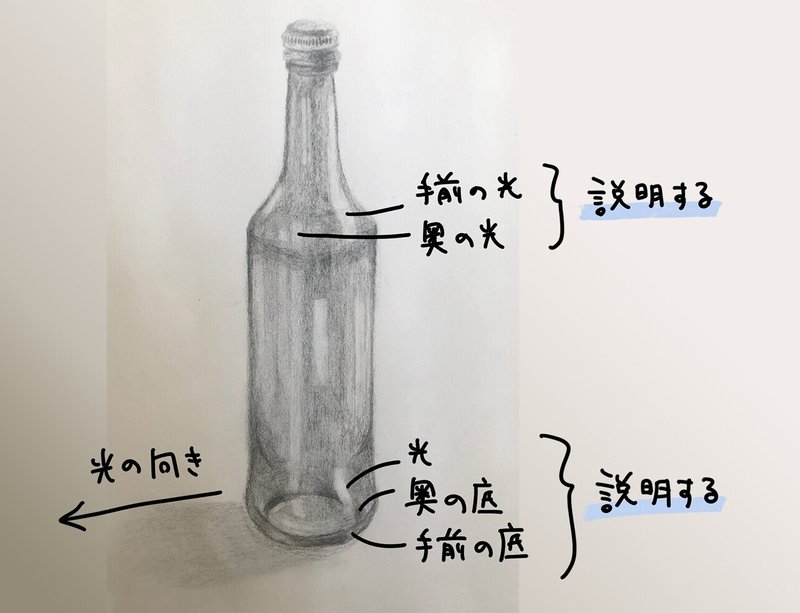

1. 稜線と立体感

稜線とは、面が大きく変化する場所のことです。稜線を意識することで、立体感を出しやすくなります。(関連記事)

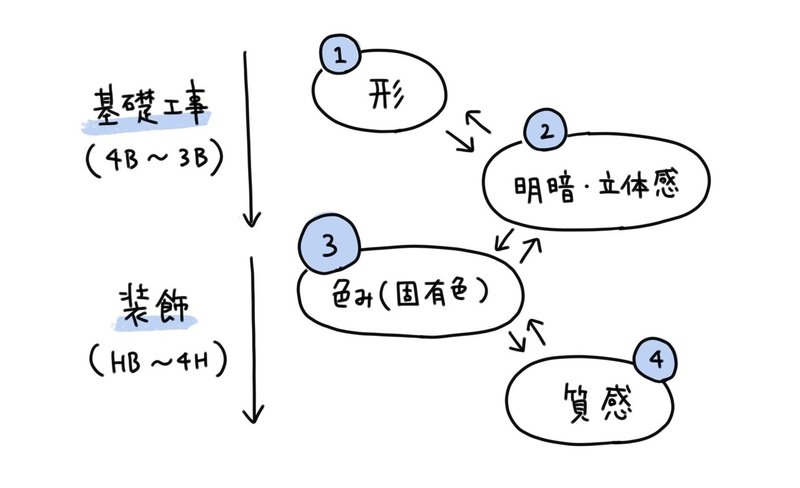

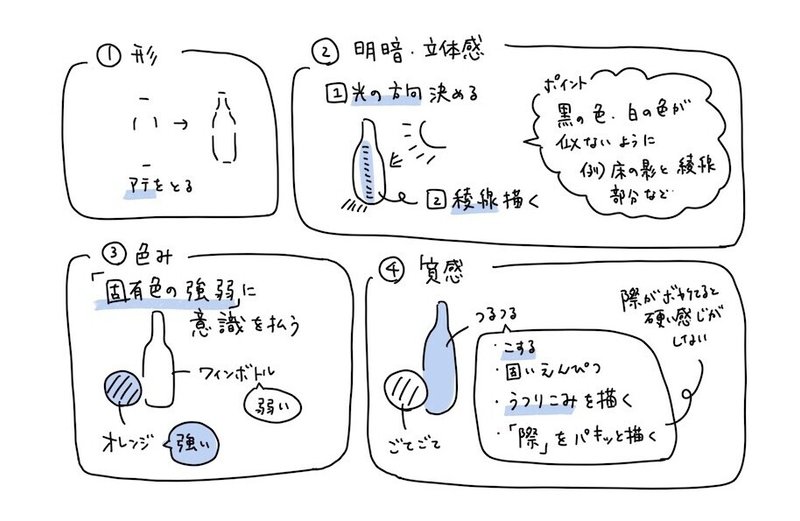

2. 基礎工事と装飾

大まかなプロセスとして、「基礎工事」と「装飾」に分けられます。「形」や「明暗・立体感」を捉えながら基礎部分を構築していき、「色み」や「質感」といった表面部分に手を入れていきます。

①アテを取りながら形をとり、②光の方向を決め、稜線を描きながら立体感を捉えていきます。③固有色の強弱に意識を払いながら色みをのせていき、④ 質感を硬い鉛筆で表現していきます。

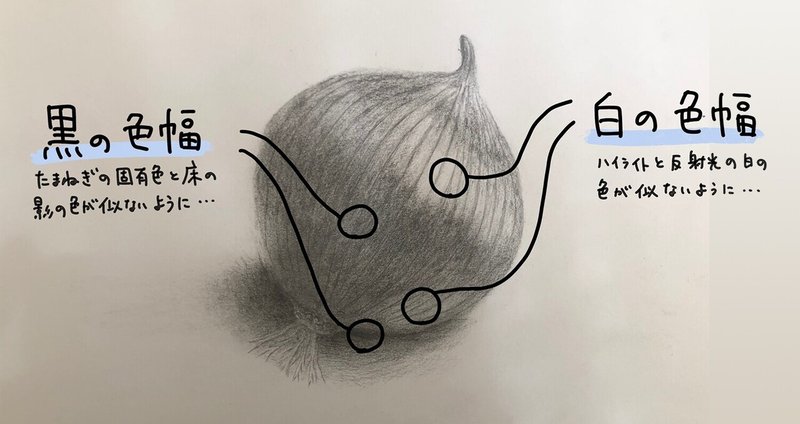

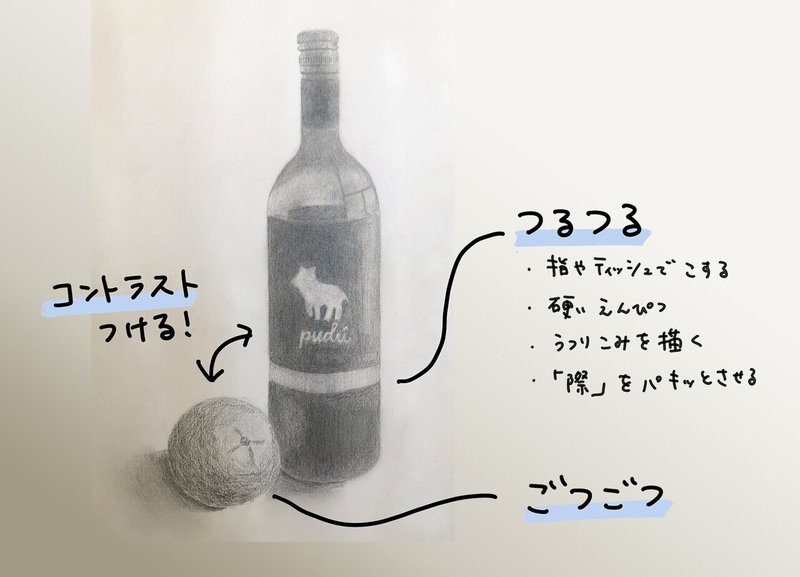

3. 色幅が見ごたえを生む(黒と白のメリハリ)

深く観察せずに色を乗せていくと、いつの間にか色が似てきてしまうことがよくあります。黒の中でも強い黒と弱い黒があり、白の中でも幅はあります。それぞれの色幅を出すことにより、絵全体に対して深みが出て、見ごたえを作り出すことができます。物体には色がついているため、対象を観た時にすぐにどちらの色の方が強いかわからない場合は、写真に撮ってグレースケールで確認したりしています。

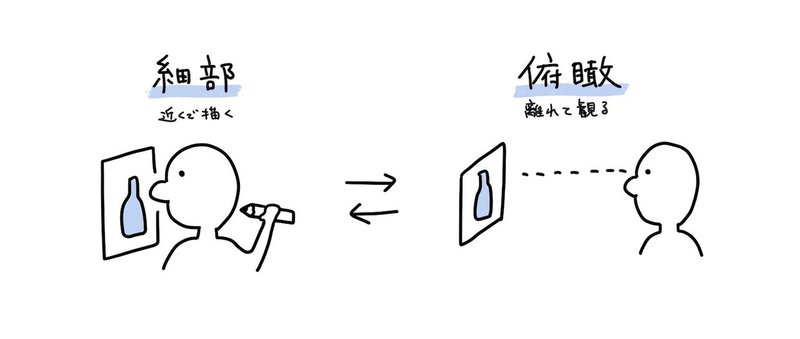

4. 細部と俯瞰の視点の移動

細部を細かく描いていくと、全体が見えなくなることがあります。細部の書き込みは重要ですが、それと同時に全体を俯瞰して観ることも重要です。俯瞰するためには、実際に距離をとったり、薄目で観ることも有効でした。2つの視点を行ったり来たりしながら描いていくことによって、全体的にバランスがとれた絵を作っていくことができます。

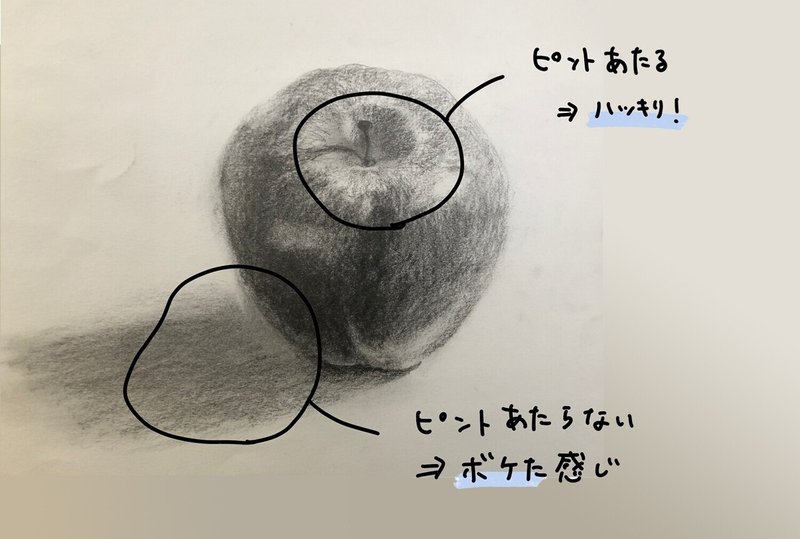

5. 主役と脇役の見極め

どこに目のピントが合いそうかを考え、ピントが合いそうな箇所(主役になりそうな箇所)ははっきり描き、ピントがあたらなそうな箇所(脇役)はティッシュで擦るなどしてボカします。(関連記事)

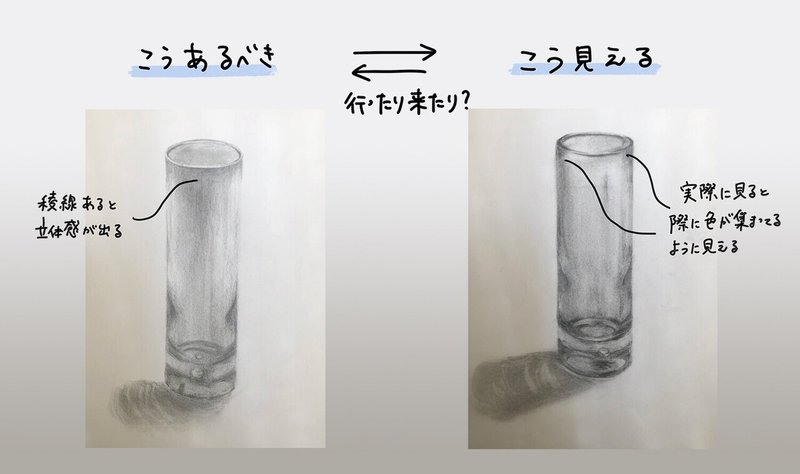

6. 「こうあるべき」と「こうみえる」のバランス

光の方向性から稜線を描くことによって、絵に素早く立体感を持たせることができます。しかし実際に対象をよく観るとそうなってないことがあります。「こうあるべき」という描き方と「こうみえる」の描き方を行ったり来たりしながら、絵を作っていくのがいいのかなと思いました。(※ここ正しい描き方かわかりません...)

7. 演出の重要性

実際に観たままを描くと、観る人が理解ができずぼんやりした絵になることがあります。その時は、「ここはこうなんだ」と「決め」を作り、絵でわかりやすく演出(説明)をすることで絵をハッキリさせることができます。

8. 質感のコントラスト

質感を出すためには、鉛筆で描くだけでなく、指やティッシュ、練り消しなどを使って表現していきます。ボトルのツルツル感を表現するためには、指やティッシュで擦ったり、映り込みを描いたり、際を練り消しで綺麗にしてパキッとさせる作業などを行います。別の質感が同じ空間に存在する複数モチーフなどの際は特にこの作業を意識して、質感のコントラストを出していきます。

総括

以上、デッサンを描く中で学んだことをまとめてみました。デッサンを描いてて思ったのは、「正しく描く」ためには「正しく観る」ことがとても重要であるということです。

人はみな、何かしらの偏った(バイアスのかかった)視点の中で物事を観ています。各々の偏った視点も大事ですが、時には客観的にフラットな目線で物事を観ることも必要です。デッサンという"対象を正確に写しとる行為"の中では尚更大事になってきます。また、一度フラットな視点を身に付けることで、自分の視点の偏り(個性)に意識的になれます。自分の絵の先生がこちらのnoteで以下のように述べられていました。

学びの真の目的とは、“自己の価値観という物差しを拡張し、目の前の物事を並べて観察しながら判断することができる能力を身につけること“だと思います。

今後も、正しく描くことを通じて正しく観る練習を行い、世界と自分をより深く理解・判断するための観察眼を養っていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?