やってみてよかった情報50「割り算の筆算〜手順に番号をつけて〜」

割り算の筆算の手続きで大混乱してた子のために作りました(⌒▽⌒)

割り算の筆算、最初は一桁で割るなんで、

実は計算そのものはたいして難しくないんです。

でも、、、

とにかく手順で混乱するんですよねぇ。

そこまでも、2桁÷1桁の簡単な横の式には取り組んできていて、

例えば48÷4だったら、

10の位を4 で割って1、

1の位を4で割って2、

だから答えは12

くらいの経験はあって、

その時に割られる数の48を、

最初は8を隠して計算して、次に4を隠して計算する

なんてことはやってきています。

これ、完全に「筆算のやり方」なんですよね。

なのに、いざ「割り算の筆算」という新しい形に当てはめて解決しようとすると、大混乱という・・・。

まあ、上行ったり下行ったりしますからね(^◇^;)

で、いつもの下地教材の出番となりました。

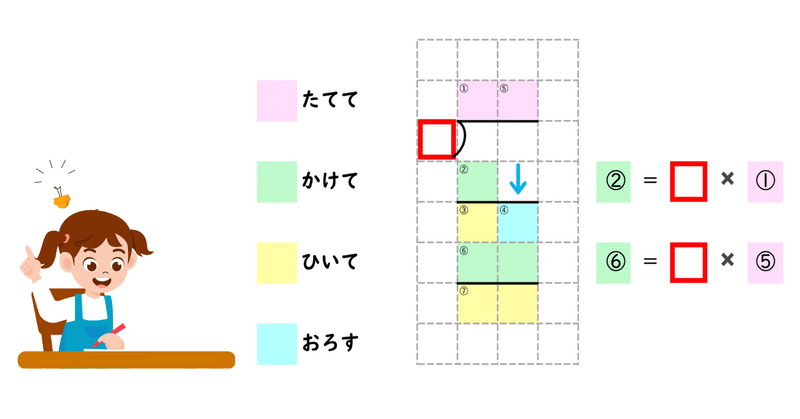

今回は、「迷子にならない」を目指して、

色と数字をつけてみました。

まずはこんな感じ。

かける時に、「どことどこかけるんだっけ?」ということがあるので、

横に補助計算できるガイドもつけてます。

実際に書き込むとこんな感じですね。

丁寧と言えば丁寧なんだけど、

これだと情報が多すぎる子もいるので、

右側の補助計算のガイドが要らなくなればこちらに切り替えます。

とにかく数字の順番を手がかりにして解いていきます。

「たてて」「かけて」「ひいて」「おろす」

を、横から呪文のように声がけしながら(^◇^;)

2桁÷1桁になれてきたら、

次は3桁÷1桁です。

実際書くとこんな感じ。

⑦の「0」はもちろん書かなくてもいいんですが、

「ひいて」「おろす」を意識できるように、

最初は書いて斜め線を入れることを声がけします。

「これ書かなくてもいいよね」と本人が言い出したら、もちろんOK。

おろす場所を間違えないでねと確認(⌒▽⌒)

百の位に商が立たない時はこちら。

書き込むとこんな感じ。

①の左横にピンクの色をつけたのは、

「1の中に5はないから、ここに商は立たないから×を入れる」

というアクションを覚えてくれると、

桁をずらしてしまうミスが減るので(⌒▽⌒)

(ただし、商の最初の桁以外だと「0」を書かないといけないので、

途中で商が立たない時は×でなく「0」だよというのは、

そういう問題が出てきた時に必ず確認!)

3桁÷1桁は、どちらの用紙を使うかの判断ができると、

商を立てる桁を意識できるようになると思うので、

並べて使うのもあり(⌒▽⌒)

これは、先日紹介したクリアポケットに入れた状態。

これやっぱり便利(⌒▽⌒)

ホワイトボードマーカーで書いたり消したりできるのいい!

あっ、このA4に2つのシートを印刷して使えるのは、

この大きさに書ける子です。

大きくないと難しい子には、裏表で1つずつ使ってくださいね(⌒▽⌒)

とはいえ、A4だと流石に大きすぎるので、B5くらいかな。

これを使って解いて、答えだけドリルやプリントに書くというのもありです。

これは、計算用紙としての使い方ですね。

手順を集中して覚えさせたいという時には、

・ドリルやプリントの問題をこのシートに書き込んで解いて

・シートを裏返して、

・ガイドのない状態のドリルやプリントの問題に取り組む。

・途中でわからなくなったら、シートを表に返して確認する

というやり方もありです。

つまり、

・ガイドのあるシートで手順を確認したイメージを持って、

・同じ問題にガイドなしで取り組み、

・わからなくなったらいつでも確認できることで安心して最後までやり切る

という繰り返しをするわけです(⌒▽⌒)

同じ問題に2回取り組むことを、

・同じ問題だからラッキー

と思うタイプか、

・なんでさっき解いたのにもう一回解かなきゃいけないの!

と思うタイプかで、

やり方は調整してくださいね(⌒▽⌒)

私はよく、

・2回やるなら10問。10×2で20問練習

・1回なら20問練習

と、取り組む問題数は同じだよということを伝えて、選ばせます(⌒▽⌒)

四則演算は、滑らかに解けることで、

他の課題を解決する大事な手立てになりますので、

手続きを正確にしっかり定着させたいなと思っています(⌒▽⌒)

データ置いておくので、よかったら使ってください(⌒▽⌒)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?