いのちびとメルマガ(100号)

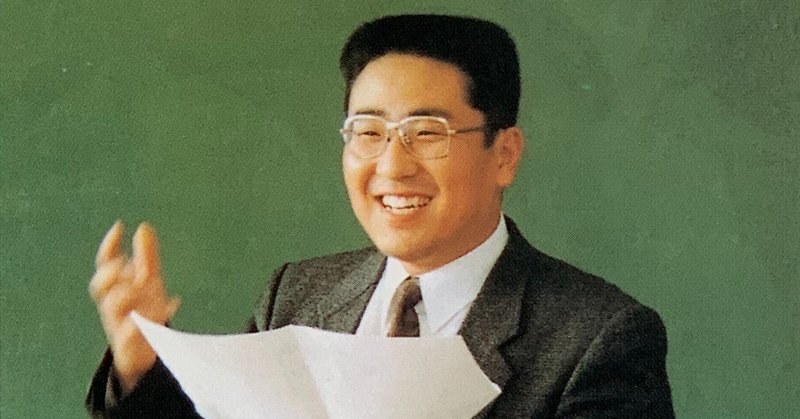

娘への思いを胸に、教え歩む

(いのちびと2020.7号より)

・・・・・・・・・・・・

その日、中学校教諭のIさんに人生のまさかが襲った。

娘のYさんが、全身発作を起こし意識を失ったのだ。心臓の難病で、手術しなければ生存率は数%。手術は最低でも四回、長期入院も必要、手術による死亡もあると医師に告げられた。

大阪の国立病院に検査のために、一か月入院した。

「家族の付き添いは許されず。帰る時、子どもはベッドの手すりを掴んで『ギャー』と泣き続ける。涙が止まりませんでした」。妻は、病院近くの粗末な部屋から病院に付き添った。

「妻は高校のときに父を亡くしました。苦労しているが、素直で芯も強い。でも、そのとき一回だけ涙を流しました、『私たちに足りないことがあるんだね』と。悩み抜いて、手術はしないと決断した。「限られたいのちになっても、家族一緒に生活する方が大切だ」と。

Yさんは、障がいを負いながらも小学校に入学した。

登校は昼前、階段の昇降は先生におぶってもらい、行事では車いすに乗った。ある日、お風呂で腕に青いアザがあるのに気づいた。何度も聞きくと、「友だちにつねられた」と小さな声で答えた。靴をゴミ箱に捨てられる、机にチョークで「死ね」と書かれる、無視もされていた。いつも先生に階段をおんぶしてもらえるというひがみが原因だった。

学校を休もうとしないYさんに、「どうして学校に行くの」と聞いた。「『友だちがいるから』と言うんです。友だちがいるから学校。学び合えるから学校。学校で学ぶことの意味を教えてもらいました」

いのちの体験をもとに、自分ならではの「生きる力を育む」授業に二十年以上取り組んだ。授業では、お薦め本を一冊、感想を交えながら「読書案内」をした。「感動の本、人生を拓く本があります。いつか生徒が思い出し、手にしてくれればと願っています」。B5判の案内紙を綴じると年間百二十頁の本になる。

新聞を教材として活用するNIE活動にも取り組んだ。「熊本地震の記事では、ある被災者の顔写真を見せました。『二百人が死んだのではない。ひとりの死が二百件あったんだよ』。教室が静まり返りました」

毎年、授業では、Yさんのことも話した。「伝えたいのは、親の思い、いのちの大切さ。授業を受けた二人が、心臓血管外科医になりました」

深く優しい眼差しで語った。「授業は生きる力を育む―。その授業をしてこそ教師=教える人です」。「娘は本当に大切なことをたくさん教えてくれています。いのちに、ありがとうです」

今もIさんは、新聞を教材に活用する活動に取組んでいます。休日には、Yさんのピアノコンサートにかけつけます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

*会報「いのちびと」から、「心に響く話」を抜粋しメルマガとしてお届けいたします。(毎週木曜日頃)

*会報「いのちびと」は、1年/1500円で定期購読できます。

*お申し込みは「当会公式サイト」をご参照ください。

https://inochi-baton.com/.../%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%a1.../

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?