娘7歳、前向きに学校辞めてみた。【初めてのフリースクール】

現在小学校2年生。保育園の年長あたりから行きたくない!がはじまってそれから保育園も学校も、「行きたい時だけ行く」スタイルになった。

小学校では、図工は行くけど体育は絶対いや!(比べられる感じが嫌とのこと。)算数楽しいけど国語よくわからん!みたいな感じで、その日の時間割と本人の朝起きてからの気分次第で行く行かないを決めていたが、2年生になって一気に増えた宿題と、友達関係でぎくしゃくしたのがきっかけ(本人談)で、もう行かない!に完全に振り切った娘。

そもそもそれって自然な感情だよなーと捉えてる我が家なので、行かない宣言も承諾。

これをきっかけにフリースクールの体験に行ってみることにした。

熊本はフリースクールが大変充実している。

(最近知り合ったご家族2組も、それぞれ色々と調べた結果、フリースクールの選択肢の多さと、豊かな自然に引き寄せられて今年関東から移住したと。)

一言にフリースクールと言っても、その場所での過ごし方や重きを置いている考え方は少しずつ違う。

住宅地の一軒家でのんびり過ごすとこもあれば、山の中で自然体験ベースの一日を過ごす場所も。学習の時間があるところ、ないところ。ゲームの持ち込みOKなところ、そうでないところ。食を考える事に力を入れて、給食がフルオーガニックのところ、作物の種を継いでいくところから食べ物を考える学びに取り組むところ、などなど。

子育ても本当に色々な視点があるし、重要だと感じるところも違いますよね。

でも間違いなくどのフリースクールにも共通することがある。

それは「大人と子どもという境目がなく、みんなが一個人として尊重され、横並びであること」だろう。

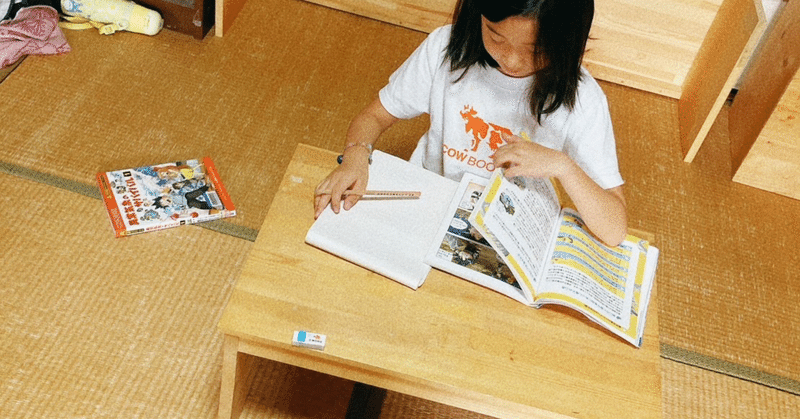

日々の生活の様子

沢山の選択肢があるフリースクール。

少し前に子育ての交流会で知り合っていたフリースクールを運営するご家族のところへ、まずは体験に行ってみることにした。

近所の子や、地域のオーガニックマルシェのコミュニティでよく遊んでいる子ども達もいることから、すんなり溶け込んだ様子で、あっという間にはしゃぎ回って遊んでいた。

この日も10人程度の子ども達が集まっている。

開所時間は10時〜16時。

朝の10:30から子ども達主体のミーティング(毎週水曜日はみんなで話し合って、それぞれの行きたいところに出かけるといった活動もあるので、その意見の擦り合わせや必要な準備の確認、他にも日頃の気づきなどの意見交換)がはじまり、以降は自由時間。

火曜日は給食の日、しかし食材は各家庭から野菜などの食材を1つずつ持ってきて貰い、給食当番の子ども達が自分達でその日"何を作るか"を考えるところから始まる。

年齢もさまざま、野菜を切る!と言って黙々と包丁仕事をする子、自慢のドレッシングをブレンドする子、ここでもそれぞれのやりたい気持ちや、興味関心のあることに自然と取り組む子ども達の様子が見てとれる。

みんなでご飯を食べた後は、各自食器を洗ってまた遊ぶ、そうしていつの間にか夕方16時になっていた。

初日を終え、娘にどうだった?と聞くと

「私はこの暮らしがいい!絶対にここがいい!」と声高に宣言。(暮らしという言葉が意図したものかわからないけど、それも面白いなと感じた)

他にも体験を予定していたけれど、本人のあまりの熱意に、早速この近所のフリースクールへ通うことになった。

開所している曜日は火、水、木の週3回。

勿論、月額の利用料を払いながらなので、小学校に行くよりはお金がかかる。というか小学校ってほとんどお金かからない上に月〜金でしかも長時間の預かりに対応してて、その衝撃のコストパフォーマンスに、このタイミングで改めて驚かされた。義務教育すげえ。

でもコストじゃ計れないものが世の中には沢山ある。子どもの活き活きとした姿を見てるとお金に縛られてる場合じゃないなと感じた。

最近は金曜日だけ、別の地区にある2つのフリースクールを、その日行きたい方を選択しながら日割りで利用している。

(日割りの利用形態がある場所も!クイックに利用できてとても助かる!)

ここは毎日平均4-5人の子ども達が通う、もう少し小規模のフリースクール。本人いわく毎日みんなで作るご飯がそれはそれは美味しいらしく、毎日「今日も美味しかったー、食べ過ぎたー」と話している。中々面白い。

こちらのフリースクールに通いだしてから、娘の炊事への関心が格段にあがった。家でも何かと「私がやろっか?」「○○(素材)があるから○○作るのはどう?」といった会話が増えている。

スクールという言葉の難しさ

〜大人が抱える「学習」への不安〜

娘が通うフリースクールでは学習の時間は特にない。

それぞれが過ごしたいように過ごしている。

というか、要はずっと遊んでいる。

それでも子ども達は、自分がハマってやってる事に夢中で取り組んでいたり、来年高校生の年になる男の子は「高校に行ってみたい!」と自分から勉強してるよう。

勉強しなさい、するべきといった風潮では中々生まれない、自発的な「勉強したい!」という気持ちが自然に生まれてる状況である。

本来学習とは、1人1人の好奇心が向いた先で勝手に行うもので、その過程で勝手に知識は育っていくものだと思う。学習、勉強はワクワクするほどに楽しいもののはず。

しかし全ての教科でまんべんなく良い点がとれる平均点な力を伸ばしながら、受験ゲーム(ある偏った視座による点数ゲーム)の勝者になるために、はたまたその中で生まれる優劣をヒリヒリと肌で感じながら「やらなければならない」という切迫感で勉強や学習の概念を固定されるのってやっぱりつまらなくないだろうか?

そりゃあみんな勉強アレルギーになるだろうなと。

勉強は何かを掘り進めていくうちに自然にはじまるものだとすると、今はひたすらに遊んで、その中で沢山の事柄に触れる中で自分の興味を強く惹きつけるものに出会う方が大切だと僕は思う。

フリースクールと言うと、どんなスクールなのか?月謝に見合った学びがあるのか?という部分にフォーカスされることが多いけど、それはやはり大人たちの勝手な教育感が育む偶像かもしれない。

子ども達は何も与えなくても、他者との関わりや(主に遊びを通して)、個人的な没入の中で勝手に見つけていくもの。その環境を作ることや、大人が勝手に口出しせずに見守ることが大切だと、最近の娘やフリースクールの子ども達を見ていて思う。

娘が通うフリースクールの代表の方は、その場所を「子どもが安心して自分を解放できる場所」と言っていました。

僕はそこに強く感動したし、娘は毎日楽しそうに通ってる。自分で準備して、出発時間よりだいぶ早めに家を出ようとする。でもその行きたいという気持ちが全てだと思う。

娘がこれからどんな選択をするかはわからないけれど、やはり本人がこうしたいと思うものをしっかりと自分で選択して、その「自分で選択する」という感覚を掴んでいってほしいと思う。

僕たち親はどうしても、そこに親の意向を持ち込んでしまいがちだから、気をつけないといけないけど。

学校に行くや行かないも、自分で選択することが当たり前でないと行くのが普通ってことになるんだけど、実は子ども自身に選択の権利が十分にあるんだよな。

今は毎日楽しいって、その日あったことを話してくれる。自分を解放できる場所で、様々な子たちと接しながら、世の中には色々な人たちがいるし、色々な選択があるのを、言語で諭される以前に自分たちでキャッチしているのを、僕は何となく感じてて、そんなフラットな娘を、1人の人間としてとても尊敬している。

最後に少し付け足すような話だけど、

僕は今の生活になる以前、9年間保育園で働いていた。

いくつかの保育園に幼稚園や老人ホームも経営する比較的大きな法人で、その中には児童発達支援系の施設もあり、そこの職員との交流や研修も頻繁に行なわれていた。

保育園のクラスの中で、大人の勝手な判断基準で「支援が必要な子」や手がかかる子と言われる子ども達がピックアップされ、職員同士で意見交換したり、保護者のサポートをと親にその様子を説明する場面が日常的に見られた。

その中では決まって、保護者に対して「子どもが小学校に行ってから(または大人になってから)困らないように、支援をしていきましょう」

という声かけが見られた。

一見すると子どもの為を思っているようだけど、僕はいつもそこに違和感を感じていた。

「何故そのままでいていいって誰も言ってくれないんだろう」と。

なぜそのままだと本人が困ることが前提なのだろうと、それは明らかに、子どもが社会のフォーマットに合わせて成長を強いられているような意見であり、変われない社会の痛々しさみたいなものの表れのような気がした。

いつだって、子どもの成長を妨げるのは大人の存在だなと感じる。

ルソーは260年以上前に「子どもの発見」を説いたけど、僕たちはいまだによくわかってないみたい。

人間は立派な者として生まれるが,社会が彼を堕落させる

どれだけ気をつけていても、いらないお世話ってしてしまいがち。くわばらくわばら。僕も気をつけていこうと改めて思う。

フリースクールに関してはまだまだかきたいことばかり。またそのうちに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?