都心一等地に毎年ポップアップする無料ギャラリー【ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI】

多分、テレビCMだったと思う。

東京丸の内地下にある「行幸地下ギャラリー」(空間そのものは以前から知っていたが、その名前は今回知った)。そこで、無料のアート展示イベント「AATM」なるものの開催を知り、付近を通るついでに、足を延ばし鑑賞してきた。

既に5月12日で終了したイベントだが、毎年この界隈で開催されているようなので、来年のためにも今回の鑑賞記録を書き残す。また、関心あったけど行けなかった方、今までご存じなかった方のため共有する。

★基礎インフォ★

行幸地下ギャラリーとは

東京駅地下道より直結、丸ノ内線の改札を出て直ぐの絶好のロケーション。

東京駅前、「丸ビル」と「新丸ビル」をつなぐ地下通路のギャラリースペース。

ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI(AATM)とは

行幸地下ギャラリーを中心に、若手アーティストの発掘・育成を目的とした現代美術の展覧会です。全国の主要な美術大学・芸術大学・大学院の卒業修了制作展を訪問し、その中から発掘したノミネート作品より、さらに厳選した作品を展示。審査員による最終審査を実施し、グランプリや審査員賞などを決定します。

今年で18回目とのこと。もうそれなりに歴史が積み上がっている。なぜ今まで知らなかったのだろう?その点が自分的にはやや不可解だが、このあたりアート実践者ではなく一介のアートファンに過ぎない身の限界というものだろうか。目を皿にしてアートの公募までチェックしているわけではないので(このAATMは厳密には公募ではないけど)。

以下が、今年度のAATM公式ページ

開催日は4/25~5/12

過去各回の公式ページも、綺麗にアーカイブされており、

以下から確認できる。

なお、

昨年は7/21~8/3

一昨年は9/15~9/28

と、年ごとに開催日程がかなりずれており、その点は気になる。

「毎年いついつごろあるアレ」という覚え方が、通用しないので。

また、年により展示場所も少しずつ違っている。

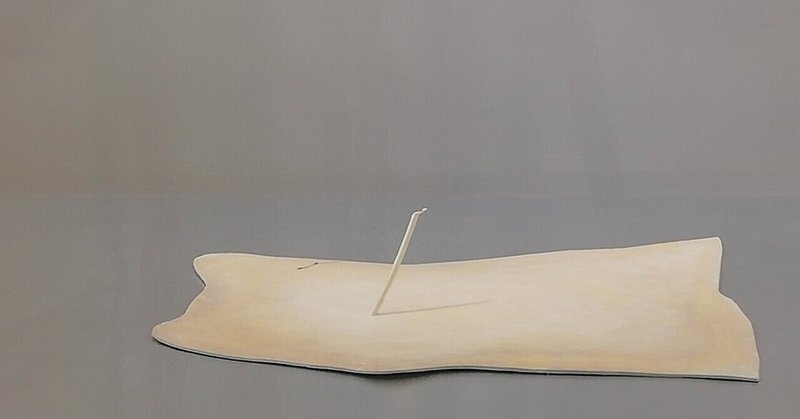

★展示光景(ときどきコメント)★

※内容は、公式HPが非常に詳しい

こんなイメージ

まずは往路

作品01~10

作品11~20

キャプション中の日本語と英語の対比も、ひそかに面白い!

殴ってるの、クッションではなく、じつは人の顔。

パッと見ではだいたい分からない。

しかし少し時間を掛けて見てると、ほぼ誰でも同じように見抜ける。

作品として、うまいと思う。

通路そのものが借景?的に視界を縁取り、

また違った雰囲気が醸し出される。

世が乱れ民衆が苦しんでいるときに現れるという、アレだろうか。

大魔神

「日本の戦国時代にて悪人が陰謀を巡らせて民衆が虐げられると、

穏やかな表情の石像だった大魔神が復活して動き出し、

破壊的な力を発揮して悪人を倒す」

~Wikipedia「大魔神」より~

絵に込められたコンセプトは全く違うようなのだが。

(参考:2023年に平塚市美術館で撮影)

* * *

会場の隅にある「インフォメーションコーナー」にて

出展作家=美大・芸大を卒業修了したての現代美術家たちの、ポートフォリオブック(という呼び方で合ってる?)

★全体的感想・気づいたこと・気になったこと★

無料だが、全部見るとかなりお腹一杯。展示場としては初めての会場、そして初めて目にするイベントだったので、写真含めかなりじっくり丁寧に見て回った。そうしたところ、30分以上回遊していた。

また、同じく初めての会場・イベントだったこともあり、写真以外は余計なことはせずに鑑賞したが、このイベントに合わせ提供されていたスマホガイドアプリ「PINTOR」はやってみればよかったなぁと、後になって。よくあるただの解説表示だけでなく、作家へ質問できたり他の鑑賞者の作品に対するコメントを見れたりするなかなか意欲的な仕様だったので。次回があれば。

作品そのものではないが、このイベントでは出展作品に対するアーティスト自身によるコメント(アーティスト・ステートメント)や、選者による具体的な講評が、キャプション、パンフレット、公式ページで読むことができ、知的により良く鑑賞でき、非常に良かった。

たまたまだが、今年はつい先日東京都美術館で、やはり芸大の卒展・修了展(この時は東北芸術工科大学のそれ)を鑑賞した。それと比べた印象として、全体を通したキュレーション的な要素はこちらAATMにはない、あるいは薄かった。基本的にこのAATMは個々の作品を評価しそれを顕彰するものであり、結果としてそれらを一箇所に集め顕彰展示した場合展示全体としてどのようなものとなるか/するか(そこである種の相乗効果が生まれるかなど)については、あまり強く眼中にはないからだろう。むろん展示する作品の順番程度は検討されているだろうが。

他に気になったこととして、会場が純粋なアートギャラリーではなくイベントスペース、もっと言ってしまえば地下通路のショーウィンドウなので、

ライティング(照明)が、最適化しきれない、とくにガラスの鏡面反射がかなり鑑賞の妨げ

インスタレーションや立体作品は、本来なら様々なアングル・距離感で作品を鑑賞体感できるが、ここではガラス越しのため大きく制限される。のでその作品の本来の持ち味を出せてない部分があるかも。

施設上もともとガラスに貼ってあったと思しき注意ラベル「指詰注意」(下写真中央)やガラスの枠が、やはり視界に入り鑑賞の妨げ

美術展示の専用スペース・施設ではないので仕方ないことではあるが、しかしそれでも、作家・作品にとって晴れ舞台。なので、展示運営側も極力これら欠点を気づかせないぐらいなんとか配慮あるいは工夫してなんとかするのが「プロ」だと、私は思う。とりあえず「指詰注意」のラベルぐらいは、一時的に剥がすべきなのでは?と思った。剥がせるものであったならば。とは言え展示される方としては、こんな一等地に展示されるというだけで相当嬉しいものだろうとも、思う。みなさまおめでとうございます。

以 上

誠にありがとうございます。またこんなトピックで書きますね。