メタ戦略のデザイン - 小さな新規事業アイデアを繋いで描く、群としての事業戦略-

by Yusuke Shimamura(i.lab Business Designer)

■大企業での新規事業創出につきもののジレンマ

「面白いアイデアだけど、会社の規模からすると小粒すぎる。」

大企業で新規事業開発やアイデア創出プログラム運営に携わられた方なら、一度はぶつかった事のある壁だと思います。数千億円の売上高を誇る企業で、数年投資して良くて数億円の売上、収支トントンになるかというアイデアを推進する意義があるのかと問われると、確かに自信がなくなってきます。

一方で、大風呂敷を広げようとすれば投資金額も大規模になり、取締役会の承認が必要になり、事業計画のロジックを求められるほどアイデアの新規性は犠牲になり、若手がオーナーシップを持てる範囲も狭まり、人材育成やカルチャー醸成も思うように進まない・・・。そういったジレンマに陥ると、身動きが取れなくなってしまいます。今回はそんなジレンマに対処するための方法の一つとして、「メタ戦略」という考え方をご紹介します。

■メタ戦略とは

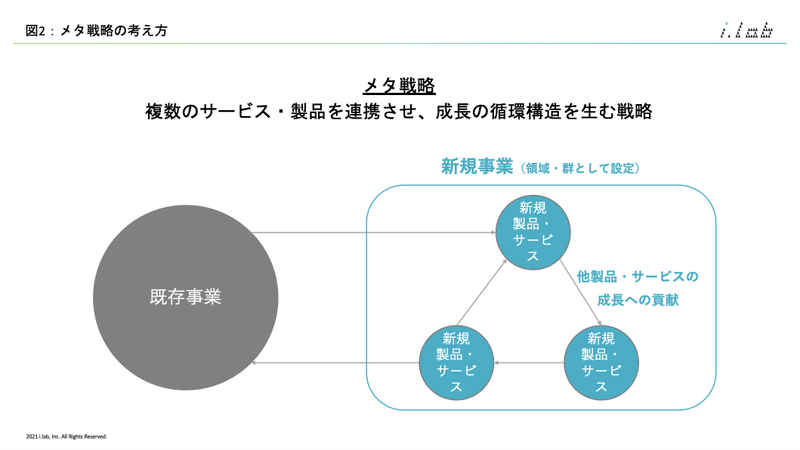

メタ戦略とは、複数の事業・サービスを構造的に連関させ、成長の循環を生むエコシステムを形成する戦略です。例えば、あるサービスがそれ単体で考えると収支が成立していなくても、そのサービスを通じて得られる顧客接点やデータが他のマネタイズエンジンの成長に繋がっているのであれば良いとするような考え方です(図2)。

実際の例として、日本のヤフーのメタ戦略ご紹介します。ヤフーは数年前から、ECサービスやQRコード決済に数百億円規模での投資行ってきました。各サービスへの投資が発表されるたび、本当に回収できるのかと疑問が投げかけられましたが、ヤフーはサービス単体での投資回収を狙ってはいませんでした。

当時の主なマネタイズエンジンはメディア・広告事業でしたが、そこにコマースサービスを追加することで、ユーザーが欲しいものに出会い(メディア)、調べ(検索)、買い(EC)、決済する(QR)という一連の消費の流れに関するデータを抑えることができます。そのデータを活用することで、精緻なマーケティングソリューションを広告主に提供するなど、既存事業含む様々な事業の収益性を高めることを目指していたのです。すなわち、一連の消費行動と接点を作りデータを集めるという「メタ戦略」の中に個々のサービスは位置付けられており、サービスそれぞれで投資回収するという考え方ではなかったのです。

※現在は持株会社Zホールディングスの元でグループ戦略を推進されており、上記は少し昔の話である点ご容赦ください。

ここまでの話は、特に新しいものではないかもしれません。事業間でのシナジーを生み出すなど当たり前の経営戦略で、大半が既に取り組んでいるのではないか、と思われるかもしれません。しかし、その当たり前の話がこと新規事業開発となると途端に忘れられてしまい、アイデア単体での評価になりがちではないでしょうか?あるいは、アイデアを出す方も、つい単発で物事を考えがちではないでしょうか?

ヤフーの新規事業の事例は大規模な話でしたが、メタ戦略は小さなアイデアを繋ぎ大きな貢献へと結びつけることに適した戦略です。小さなアイデアを実現させることで現場のモーメンタムや挑戦する文化を生み出しつつ、大きな戦略の流れに位置付けることで大企業としても投資・継続する意義を見出していくことを狙っています。

■ メタ戦略の作り方

ここからは、メタ戦略を策定するための具体的なプロセスをご紹介します。メタ戦略を策定する方法としては、経営陣によるトップダウンでの策定も有効ですが、ここでは現場から生まれるアイデアを活かしてメタ戦略を考えるボトムアップの方法を考えてみたいと思います。ボトムアップのメタ戦略策定は、大きく分けて以下のステップで行います。

①特定のテーマでアイデアを創出する

②アイデアのポテンシャルを評価する

③アイデア同士を結びつける

④構造を発見する

①特定のテーマでアイデアを創出する

まずはメタ戦略の素材となるアイデアを複数作り出していきます。新規事業開発部門のプロジェクトとして行うにしろ、アイデアソンの形で公募するにしろ、重要なのはテーマを設定することです。テーマがないと、後々アイデア同士の関連性を見出すのが困難になったり、事業部や全社の方針とあまりに外れた領域のアイデアばかりで意義のある戦略が見出せなかったりするためです。

どのようなテーマが良いかという点は長い話になるのでここでは割愛しますが、自社の中計や専門領域と接点を持たせつつ、新規性や予想外性が入り込む余地のある抽象度であることが望ましいです。

②アイデアのポテンシャルを評価する

アイデアがある程度集まったら、アイデアを評価していきます。ここで意識したいのは、コンペのようにアイデアの選抜を目的とするのではなく、アイデアのポテンシャルを発掘するつもりで評価を行うことです。具体的には、アイデア単体の質(テーマとのマッチ度・新規性・インパクト・実現性など)を評価しつつ、既存事業や他サービスとの組み合わせによって伸ばせる要素(ポテンシャル)も探していきます(図3)。従って、アイデアの評価者には社内の様々な事業を横断的に理解している人が含まれていることが重要です。

③アイデア同士を結びつける

ポテンシャル発掘ができたら、次はアイデア同士を結んでいきます。ポテンシャル分析により、それぞれのアイデアは「そのアイデアを伸ばすために受け取りたい要素」と「他のアイデアを伸ばすための要素」という二種類の手のどちらか、もしくは両方を持っている状態になります。その手を結び合わせるようにして一つ一つのアイデアを関連づけていきます(図4左)。

続いて、全体像を把握しやすいように軸を設定して整理し、マッピングします(図4右)。軸は必ずこれにすべきというものはないので、事業領域や対象ユーザーなど、色々と組み替えながらうまく整理できるものを試行錯誤していきます。

④構造を発見する

アイデアのマッピングができたら、その中でもコアとなる構造を探し出します。あるサービスを育てることで巡り巡って他のサービスが伸びていくような円環構造のあるものや、サービス同士がお互いに成長を促し合うような相乗関係にあるものを見つけ出すことを目指します。

例えば、鉄道事業者が沿線の不動産/店舗事業と、街の魅力紹介Webメディアを立ち上げるケースを想定してみます(図5)。Webメディア単体で考えれば情報が溢れる現代において大企業に意味のある収益が得られるか怪しく思われます。一方、鉄道事業、不動産/店舗事業、Webメディアという幾つかの事業をセットで考えると、Webメディアを読む人が増えれば沿線地域を訪れる人が増え、鉄道利用者も増え、翻って駅や車内の広告でWebメディアに送客できる人数も増えるという円環構造が成立します。また、不動産・店舗事業とWebメディアの二つを取り出してみると、店舗開発で沿線の話題が増えればWebメディアのコンテンツが充実し、読者が増えれば店舗への送客が増えるという相乗関係も成立しています。

もし手持ちのアイデアだけではうまく構造を形成できないと分かった場合は、どういう要素が欲しいのか考え、追加でアイデア創出を行うテーマを設定します(そして、ステップ①「特定のテーマでアイデアを創出する」に戻ります)。アイデア創出→メタ戦略検討→アイデア創出のループを回すことで、メタ戦略とアイデアの双方の質を高めていくことができるのです。

■ 終わりに

メタ戦略の面白いポイントは、具体的なアイデアを活用して戦略を描くので、すでに動き始めたアイデア創出プロジェクトの途中から導入できることです。一般的には、まず全体戦略があり、その後にアイデアを出し始めるという手順が自然なものとしてイメージされるかと思います。一方で、新しい戦略をいきなり描くのが難しいからこそ、アイデア創出プログラムに取り組んでいる企業も多いのではないでしょうか。そういった狙いのもとに走り出したプロジェクトを、アイデアが小粒だからという理由で成果がなかったとみなすのではなく、アイデアのポテンシャルを拾い上げ、新たな全体戦略の設計に役立て、核心をついたアイデア創出につなげることで、現場と経営層を繋ぎ、より前向きな流れを生み出せるのではないかと思います。

島村 祐輔 Yusuke Shimamura

Business Designer

東京大学 教養学部 超域文化科学科 文化人類学課程 卒業。東京大学大学院 総合文化研究科 超域文化科学科 文化人類学コース修士。在学中にi.schoolを修了し、i.labでのインターンを通じてイノベーションプロジェクトの実践を経験。修士号取得後、ヤフー株式会社に入社。IR部門で株式市場との関係性構築に携わった後、事業開発部門でインターネットメディア・広告領域におけるM&A、PMI、新規事業開発に従事。その後、現職。