(25)新規開拓活動が止まらない工夫をする(レーター期)

スタートアップ「レーター期」の6番目の記事です。

※レーター期:一般的には「事業が安定し継続成長が実現しIPOが視野に入る段階」を意味します。

今回の記事は、課題(25)「新規開拓活動が止まらない工夫をする」です。

①既存既存・既存新規・新規新規

企業研修サービスを本業とする当社の継続的な成長のためには、以下の3つの取引の拡大パターンが存在します。

(1)既存のお取引企業様とのリピート取引いただくこと(既存既存取引)

(2)既存のお取引企業様との深掘り取引をすること(既存新規取引)

(3)新しいお客様と、新しいお取引を行うこと(新規新規取引)

(1)既存既存取引について

特に企業研修サービスの事業特性、また当社が得意とする研修分野(新入社員研修・管理職研修等)において、一度取引が行われると数年間リピート取引をしていただく傾向があります。

新入社員研修・管理職研修等の「階層別研修」と呼ばれる企業の人材育成施策は、毎年定期的に実施されるものです。定期的に需要が発生するタイプの研修であり、リピート率が高い案件となります。数年単位で見直しが発生します。その際にはリピート取引を失わないように案件防衛することが必要ですし、反対に競合他社の案件を獲得するチャンスにもなります。

(2)既存新規取引について

リピート取引の確率を高めつつ、既存のお客様に対しては深掘りの新しい案件の提案を行うことになります。一度お取引があれば、お客様のことを深く知ることができますので、現在担当していない研修案件についても、当社としてのソリューションをご提案しやすくなります。また、お客様からしてもアルーが既存発注先であるため、常日頃が接点を持つため、新しいテーマの提案依頼を出しやすくなります。

この(1)既存既存取引と(2)既存新規取引の2種類で、業績を底支えをしつつ、成長・発展のために必要となるのが(3)新規新規取引となります。

(3)新規新規取引について

これまでに取引のないお客様への開拓活動ですので、開拓までには一定の時間とコストが掛かります。特に大手企業がお客様の場合、新しいベンダーに発注するということはお客様の立場からしても簡単ではありません。新規新規取引のチャンスが生じるのは、お客様の中で新しい人材育成施策の実行が必要になるタイミングです。

新入社員研修・管理職研修は毎年実施するため、実施する研修ベンダーも決まっていることが多いですが、例えば、ある顧客企業がDX分野の人材育成を「新しく開始する」という際には際には既存研修ベンダーがいないため、新規取引のチャンスが生まれます。

この取引チャンスを掴むためには、常日頃からお客様と接点を持ち続ける必要があります。しかし既存取引先と異なり、顧客接点を持ちづらいのも新規取引の特徴です。粘り強く、様々な工夫を行いコンタクトをし続けることが求められます。

②新規新規取引が成長のドライバー

営業活動においては、前述の3種類の取引パターンとも重要なのですが、組織的リソース配分という点では、舵取りは簡単ではありません。

ある一時点を切り取った際に、組織全体の売上に占める割合は(1)既存既存取引と(2)既存新規取引が大半を占めることになります。(1)と(2)を合わせた既存顧客との取引が多くなるのは理由が存在します。

企業研修サービスの提案は、受注後に実際の研修実施がなされます。受注(顧客からすれば発注)時点では研修の成果は実施するまでわかりません。そのため(3)新規取引はリスクを押さえるために金額が小さくなりがちです。一方で取引実績が増えお客様からの信頼が積み重なると受注(発注)金額は大きくなります。こうしたことから、既存顧客の方が大きな取引になりやすいのです。

上記の理由から、業績の大半を占める既存顧客向けの営業活動を行うことは、極めて重要度が高いものといえます。

しかし既存顧客向けの取引、特に(1)既存既存取引については大きな取引になるほどリスクも同時に存在しています。リピート案件は顧客都合により消滅する可能性が常に存在しています。

企業研修は顧客の経営戦略方針に基づき企画されますので、お客様の戦略の変更次第でそれまで実施していた研修が翌年無くなることがあり得ます。こうしたリスクを前提とすると、既存既存取引に営業活動のリソースを割きすぎると、案件消滅時に業績に大きく穴を空けることになってしまいます。

そのため既存顧客向けにおいても常に(2)既存新規取引の機会を探し、提案活動を行うことが必要となります。

また、既存顧客向けの取引と、新規顧客向けの取引を比較すると、新規顧客向け取引の方が営業活動の難易度は圧倒的に高くなります。

前述のとおり、発注側のお客様にとっても新規取引を行うことはリスクがあります。そのため慎重に研修ベンダーを選別します。取引実績がない状態で、お客様の選択に残るためには、営業担当の実力も必要ですし、提案分野における会社としてのサービスの強みも必要となります。またお客様が新規分野の発注をする際には、企業研修サービスにおいてはほぼ必ずと言っていいほど複数社のコンペティションになります。コンペティションに勝つことも簡単ではありません。

しかし新規新規取引は難易度が高いとはいえ営業組織の成長のためには必須となります。

既存顧客との取引は限界がありますが、新規顧客を開拓することで業績成長につながることが一つ目の理由です。

また、営業メンバー個々人の営業力という意味でも、新規顧客開拓が出来る力をつけると既存顧客向けにも高い価値を発揮できるようになることが二つ目の理由となります。

以上のことから、既存顧客向け取引を維持発展させながら、難易度が高い新規新規取引の活動に注力をするというのが基本方針となります。

③新規開拓担当と大手既存顧客担当の役割分担

当社においては、既存底支えと成長のための新規開拓を「役割分担」というアプローチで両立させようと試みました。

2015年当時の営業3部体制では、各部の役割を明確化しました。

HRC1部:育成機能を持つ部署。既存顧客中心。

HRC2部:新規開拓に特化した部署。新規開拓が得意で突破力のあるベテラン営業メンバーをアサイン

HRC3部:大手既存顧客に特化した部署。大手顧客との取引が得意でソリューション力が高いベテラン営業メンバーをアサイン

意図としては、HRC3部に主力の既存取引先を集約し、ベテランによるリピート獲得と顧客深掘りを行うことで業績の「守り」を固め、HRC2部が新規重点ターゲット顧客の攻略を行い、業績を成長させる「攻め」の役割を担うというものでした。

新入社員を含む若手営業メンバーは、育成機能を持ったHRC1部で経験を積んでいただき、成長をしたらHRC2部・3部へ異動し活躍をしていただくことを意図していました。

この役割分担戦略は、一定の成果を発揮しましたが、数年単位で活動を続ける中で以下の2つの大きな課題が生じることとなりました。

課題(1):大手既存顧客担当部署の伸び悩み

かつて業界特化専任部署を組成した時と近しい課題が生じました。

大型取引がある既存顧客ですのでそれなりの工数を掛けて質の高いソリューションを提供していくことは必要です。

深掘り取引余地が十分にある顧客をターゲットとしていましたが、深掘りをするためには、ソリューションの幅が必要になります。例えば新入社員研修や管理職研修を当社が得意としても、そこを取り切ってしまった後の深掘りには、当社があまり得意としない領域にもサービスを提供していく必要があります。得意領域外の深掘りができないと、得意分野での売上以上の拡大が見込めなくなってしまいます。

また既存取引案件が大きいため、それが失注・消滅の際に発生する損失も大きくなります。深掘りができず、既存案件が失注・消滅をすると、取引額が大きく減少してしまいます。

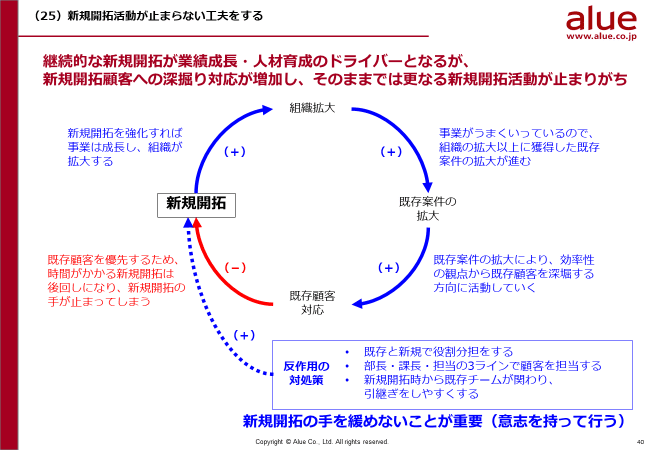

課題(2):新規開拓特化部署が、既存顧客対応に追われるようになる

新規開拓ミッションを持ったHRC2部は、部長並びに部メンバーの方の努力の成果で、半年から1年程度の時間を掛けて重点ターゲット企業の開拓が順調に進んでいきました。

新規開拓が進むことで、さらにリピート獲得などの機会を得て受注を積み上げていきました。新規取引企業が、既存取引先になっていくのです。

こうして順調に新規開拓活動が進むほど、その反作用として問題が顕在化してきました。HRC2部は新規開拓がミッションですが、営業担当として開拓をした企業に対して納品活動の責任が当然生じます。顧客との初回取引は、納品成功をするまで当社として顧客から信頼を得ているわけではありません。また1回納品が成功したとしても、信頼というものは簡単に積みあがりません。

新規開拓専任担当だからといって、顧客との信頼を蓄積するまで、すぐに引継ぎをして離れてしまうわけにいかないのです。こうして開拓した企業が蓄積されていき、新規開拓ミッションのチームが新規開拓活動に集中できなくなっていきました。

④反作用に対処するには

既存担当、新規担当と、部署の役割を分けたことは一定の成果がありましたが、結果的に反作用も存在しました。

ここからの学びとしては・・・

(1)既存担当は顧客を限定しすぎないことが重要でした。またリピートを守ることは営業部の努力でコントロールしづらい面もありますので、既存顧客における新規案件開拓によりリソースを割くことが必要そうです。

(2)新規担当には、開拓した顧客を抱えない仕組みを作る必要がありました。顧客との信頼構築は重要です。そこで顧客の信頼が、新規開拓担当営業個人に紐づかず、当社組織に対して信頼を得るような形を作ることがよいでしょう。

具体的には、

(方向性1)部長・マネジャー・営業担当という3名で顧客と関係構築を行い、営業担当が引き継いでも部長・マネジャーは変わらず担当する

(方向性2)新規開拓部と既存担当部の2名で早期から顧客を担当する。新規開拓が実現した段階で既存担当部署が取引に関与する

という工夫が必要ではないかと考えています。

この点については、現在(2021年時点)に渡り試行錯誤が続いているテーマです。

重ねてになりますが業績成長には新規開拓が重要です。意思を持って新規開拓活動を加速する組織運営を行っていく必要があります。

本記事のまとめ

◆既存既存取引と既存新規取引で業績を底支えをし、成長・発展のために必要となるのが新規新規取引

◆既存と新規の役割分担戦略は、一定の成果を発揮するが2つの大きな課題が生じる

課題(1):大手既存顧客担当部署の伸び悩み

課題(2):新規開拓特化部署が、既存顧客対応に追われるようになる

◆既存担当は顧客を限定しすぎないことが重要。既存顧客における新規案件開拓によりリソースを割く

◆新規担当には、開拓した顧客を抱えない仕組みを作る必要がある

次回の記事は・・・・

======================

本記事を含む「レーター期」の全体像を解説した記事はこちらになります。

レーター期のスタート時点・主たる活動・到達地点について解説しています。よろしければぜひご覧ください。

======================

<「スタートアップ営業組織作りの教科書」をまとめて読むには↓>

======================

本noteでは別途アルーの「研修プログラム開発のストーリーとノウハウ」を公開しています。ぜひご覧ください。

======================

お問い合わせ・資料請求

アルー株式会社への研修のご相談はこちらからご連絡をいただけますと幸いです。

新入社員研修、管理職研修、DX人材育成、グローバル人材育成、Eラーニング、ラーニングマネジメントシステム等、企業内人材育成の様々な課題にお応えいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?