電子回路を理解する方法

私のつたない経験から言えば、

いくら机上で理論を勉強しても、電子回路は理解できません。

理論だけで理解できるほど、人間の頭は良くないと思います。

まず感覚で理解し、それができた後に理論が理解できるのだと思います。

多分、これは電子回路に限った話ではありません。

理解できたと思ってる事は、実は知識を得ただけであって、

理解はしていないのです。

理解するには、まず実践してみる事です。

実践すると言っても、型にはまった実験(実習)くらいではだめです。

納得いくまで、何かを悟るまでやる必要があります。

基本はシンプルですので、表面的には簡単に理解できます。

(できた気になります)。

でも、真に基本を理解するのは難しい事です。

オームの法則はその最たるものです。

オーム則は、電圧、電流、抵抗の関係を表す理解しやすい公式です。

V=IR。

単なる掛け算(書き方によっては割り算)だけの式ですので、その概念は瞬時に

理解できます。(できた気になります)。

こんな単純な法則であっても、真に理解するのは難しいのです。

例えば、電源にダイオードのみを繋いだ回路をどう思うでしょうか。

この回路構成は良くないのですが、どうしてでしょうか。

「これはダイオード特性の理解の話で、オーム則と関係ないのでは?」と言われるかもしれませんが、そうではありません。

ダイオード特性をちゃんと理解してれば、この回路がおかしいと気づくでしょうか。 ダイオード特性をいくら理解しても、それをオーム則として理解できなければ問題点に気づけないのです。

この回路の問題点は、ショート故障を引き起こす可能性がある事です。

負荷が繋がっていればショートにはならないと考える人がいます。だからダイオードという負荷がついているのでショートは発生しない、と思う所が落とし穴です。

ダイオードの特性を考えれば分かる通り、ある電圧以上になったら、抵抗0に近い状態になります。 ですので電源とダイオードのみの回路はショート故障するのです。でもショート状態になるまでは電圧降下があり故障しませんので、ダイオードが何となく負荷として機能すると勘違いします。

電圧降下があるからと言って、そこに抵抗成分があるとは限りません。

それは、ダイオード特性(VI特性)を理解した時に認識できるわけです。

しかし、オーム則を真に理解してなければ、そのVI特性を見ても、ショート故障を引き起こす危険がある事に気づけないわけです。

ダイオードの様な非常に単純なVI特性であっても、そこからショートが連想できないのは、オーム則を知識レベルでしか理解できてない証拠なのです。

知識レベルの理解では、電源と抵抗で構成されている回路でしかオーム則を使う事ができません。

しかし、現実にそんな単純な回路はありません。

必ず半導体が搭載されています。そしてダイオードは半導体の最小単位です。

ですので、最低限ダイオードが含まれている回路でオーム則を考えられなければ、

話にならないわけです。

まとめとしまして、

電子回路を理解する方法は、ありきたりですが電子回路をいじってみる事です。

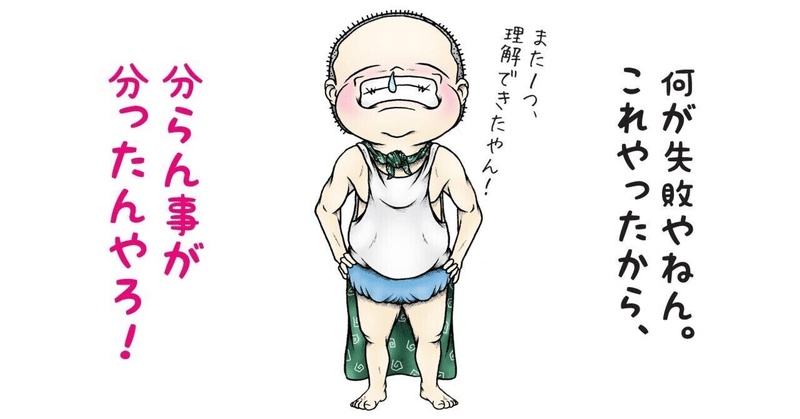

いじると言うのは、例えば色んな回路を作ってみる事。大体の場合一発で期待通りに動きませんので、そこで試行錯誤します。

もう一つは、既成の回路でいいので故障解析を沢山こなす事。

どちらも、どうして動かないのかを考える点が共通しています。

そこに理解を深める行為が発生するわけです。

電子回路は理論で説明できるのにも関わらず、机上の理論だけで理解する事は非常に困難です。概念や感覚として捉える事ができて初めて理論が理解できるのです。

頭だけでは理解できません。(一部の人を除いては)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?