エーザイ(8847)事業の現状と、レカネマブ承認に繋がったある判断

主要指標に採用されている銘柄を全て取り上げているこのnote、今回取り上げるのはエーザイ株式会社です。

日本の製薬企業としては売上6位の企業となっており、武田薬品、第一三共、中外製薬、アステラス製薬とともに、5大製薬会社と言われている企業の1つです。

素人の私が具体的な医薬品の効果に触れて、間違いがあるといけませんので、今回は医薬品の具体的な内容には触れずに書いていこうと思います。

事業内容と業績のポイント

それではまずは事業内容から見ていきます。

医薬品は医師から処方してもらう「医療用医薬品」と、薬局やドラッグストアなどで自分で買える「要指導医薬品」や「一般用医薬品」があります。

エーザイは医療用医薬品を主力商品としていて、新薬の開発から販売まで行っている企業です。

エーザイの売り上げ構成を見ていくと、ライセンス供与による収益もありますが、大半が医薬品の販売となっており医薬品の販売をメインとしている企業となっています。

続いて事業セグメントを見ていくと

①日本

②アメリカス(カナダなどを含む北米)

③中国

④EMEA(欧州・中東・アフリカ・ロシア・オセアニア)

⑤アジア・ラテンアメリカ

⑥一般医薬品等(日本)

⑦その他

となっています。市場別と一般医薬品に分かれているという事ですね。

2022年度のセグメント別の売上構成を見ていくと

①日本:28.9%

②アメリカス:28.6%

③中国:14.9%

④EMEA:9.7%

⑤アジア・ラテンアメリカ:6.7%

⑥一般医薬品等(日本):3.2%

⑦その他:8.1%

と日本の規模も大きいですが、アメリカや中国の規模も大きく海外中心の構成となっています。

日本やアメリカ、中国市場を中心にグローバルで医療用医薬品の製造販売を行っている企業だという事です。

続いて2022年度のセグメント別の利益の構成を見ていくと

①日本:18.1%

②アメリカス:35.7%

③中国:14.9%

④EMEA:11.1%

⑤アジア・ラテンアメリカ:5.9%

⑥一般医薬品等(日本):1.4%

⑦その他:13.0%

となっており、こちらも比較的分散した構成となっていますが、アメリカスは利益率が高い事が分かります。

アメリカ市場の動向は特に重要だという事ですね。

海外規模が大きいため、為替が業績に与える影響も大きくなっています。

円安が大きく進んだ2023年3月期では、売上に696億円のプラスの影響があり、粗利ベースでも625億円ほどのプラスの影響があります。

一方で研究開発費や販管費なども増加しており、営業利益ベースでは75億円のマイナスの影響が出ています。

円安は粗利には好影響を与えるものの、海外での事業規模が大きく、研究開発も行っているため必ずしもプラスの影響があるというわけではないんですね。

続いて主要製品を見ていくと、①レンビマ(抗がん剤)②デエビゴ(不眠症)③ハラヴィン(抗がん剤)④フィコンバ(抗てんかん剤)となっています。

これらの主要製品の売上を見ていくと

①レンビマ(抗がん剤):2496億円(全体の33.5%)

②デエビゴ(不眠症):294億円(全体の3.9%)

③ハラヴィン(抗がん剤):413億円(全体の5.5%)

④フィコンバ(抗てんかん剤):371億円(全体の5.0%)

となっていて、がん向けの医薬品が主力の企業だと分かります。

また、財務状況を見ていくと、総資産1兆2635億円のうち「のれん」(企業や事業買収の際に出てくるもの)が2088億円と多額です。

というのも、医薬品には特許がありますから、新薬の開発、販売を行っているエーザイは主力製品が特許切れとなると、他社のジェネリック医薬品が普及し業績が悪化します。

一方で創薬というのは、どれだけ投資をしたとしても必ずうまくいくものではありません。

なので可能性の高い医薬品を開発している企業や事業を買収しながら事業を行っており、それによってのれんが多額となっているという事です。

続いてコスト面を見ていくと、販管費率は高く48.1%となっています。

そして規模が大きい項目にはレンビマの利益折半費用というものがあります。

こちらが1213億円となっていて売上高比で16.3%を占めています。

というのも実は主力製品のレンビマでは2018年3月7日から米メルク社との共同開発、共同販促の契約を結んでいます。

その契約によってレンビマの売上はエーザイが計上し、研究開発費や共同販促などの費用と利益を折半する形になっています。

なので、レンビマの利益折半費用というのが多額になっています。

アメリカで非常に大きな規模をもち強い営業力をもっているメルク社との共同販促もあり、実際にレンビマはアメリカス市場で特に大きく成長しています。

提携前の2016年度のレンビマの売上は215億円、直近でも2021年度の売上高が1923億円で、2022年度には2496億円と大きな伸びをみせていて特に大きな規模をもち成長しているのがアメリカス市場です。

メルクとの共同研究・共同販促による成長もありアメリカで大きな規模を持っていたという事ですね。

また、そのほかにも多額なのはやはり研究開発費です。

2022年度の研究開発費は1730億円で、売上高比では23.2%となっています。

研究開発費率が20%を超えているというのは同業の中でも高い水準です。

新薬の開発などを行っていますから、やはり研究開発が重要な事業で、エーザイは特に研究開発にコストをかけているという事ですね。

また、レンビマ関連の研究開発費も折半ですから、エーザイの費用となっている研究開発費は1730億円ですが、総額では2437億円の研究開発費をかけています。

さらに規模の大きな研究開発を行えているという事です。

そしてそれは、エーザイがメルクと提携を行った要因でもあります。

というのもエーザイは、レンビマへの大きな投資をして拡大していきたいという他にも、アルツハイマー治療薬の開発にも力を入れていました。

そもそもエーザイは抗認知症薬で大きな成長をした企業で、その認知症分野での新薬開発にも力を入れていたというわけです。

なのでその投資を同時に行いたいという事もあり、レンビマの面ではメルクと提携して事業を展開してきたという事です。

先ほど見たように、レンビマは利益の折半を行っています。

主力のレンビマで、その利益を折半してでも投資を行うというのは、非常に大きな判断で長期的にはその方が大きな収益が期待できるという判断だという事です。

そしてその投資を進めていたのが、レカネマブ(BAN2401)というアルツハイマー病の治療薬です。

そして、レカネマブは2023年から承認が始まり、2023年7月6日に米国FDA(アメリカ食品医薬品局)からフル承認された世界初かつ唯一のアルツハイマー疾患修飾薬(疾患の原因となっている物質を標的として作用し、疾患の発症や進行を抑制する薬剤)となっています。

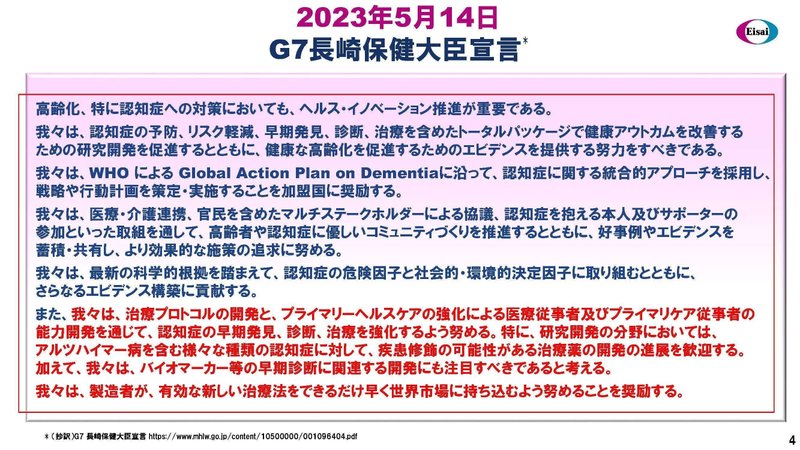

先進国の各国で高齢化が進む中で認知症の治療というのは重要性が増しており、2023年5月にはG7長崎保険大臣宣言という認知症対策の強化を行い、認知症治療薬にかんしても製造者が有効な新しい治療法をできるだけ早く世界市場に持ち込むように努める事を推奨するという宣言もなされています。

世界展開をしやすい状況が出来ているという事ですね。

そういった背景もあってか、2023年08月21日には日本でも承認が了承され、2024年3月期の4Qでは欧州や中国でも承認見込みとなっています。

各国で、フル承認を取得して以降の2025年3月期から業績の拡大が期待されます。

レカネマブは高齢化が大きく進む、欧米と日本での普及が見込まれており、売上は2030~2032年で年1兆円レベルの売上を見込んでいるようですからどのような成長を見せるかに注目ですね。

という事でエーザイは、新薬の開発、製造、販売を行っており、日本や米国、中国といった市場を中心に事業を展開しています。

現在の主力製品は、抗がん剤のレンビマで、レンビマはアメリカのメルク社と利益を折半しながら、研究開発費や共同販促を行っており、アメリカ市場を中心に大きく成長しています。

メルク社と利益を折半しながらも研究開発費や共同販促を行ったのは、レカネマブというアルツハイマー治療薬への投資を進めるためで、2023年度中にアメリカと日本で承認され、4Qでは欧州や中国でも承認見込みとなっています。

来期以降にレカネマブの収益が加算されていく中でどれだけ業績を伸ばしていけるかに注目です。

直近の業績

続いて直近の業績を見ていきます。

今回見ていくのは2024年3月期の1Qの業績です。

売上高:1969.3億円(6.9%増)

営業利益:260.2億円(250.1%増)

親会社の所有に帰属する四半期利益:203.3億円(24.4%減)

となっており営業利益ベースでは増収で大幅増益と好調です、一方で親会社の所有に帰属する四半期利益ベースでは減益となってしまっています。

親会社の所有に帰属する四半期利益は減少していますが、税引き前の段階では191.0%増となっていて、前期に一時要因で税金関連の費用が大幅に減少した反動による税金費用の影響ですから、利益面は好調だと分かります。

セグメント別の業績の推移を見ていくと、実は医薬品の売上は前期が1813億円で、今期が1817億円とよこばいです。

利益の推移を見ても、医薬品事業は規模の大きいアメリカスとアジア・ラテンアメリカ市場は好調ですが、それ以外の市場では減益となっており3%増にとどまっています。

ではどうして今期、増収で大幅な増益を達成したのかというとその他事業で売上が123億円増加し、利益も5億円→132億円まで非常に大きく成長した事が要因です。

その他の事業がどうして伸びたのかといえば、slacetrantの収益受領権の譲渡による一時的な収入が123億円あったためです。

elacestrantはエーザイが創出した、選択的エストロゲン受容体分解薬で、アメリカで乳がん治療薬として承認されています。

その権利関係の売却による一時要因で利益面が特に大きく伸びていたという事ですね。

なので主力の医薬品事業に関しては、売上は横ばいで利益面は微増だったという事です。

とはいえ、医薬品に関しても、主力製品のレンビマ・デエビゴの成長と、費用コントロールを行った事で増益を達成したとしています。

ですが中国市場ではレンビマのジェネリックの影響により減収になったとしています。

そして比較的好調だったアメリカス市場では、レンビマの売上が前期の385億円から481億円まで増加しています。

結果としてレンビマは1Qとして過去最大の売上収益を達成したとしており、レンビマは成長しています。

米国では腎細胞がん、子宮内膜がんで新規患者数のトップシェアを獲得したとしており、メルクとの共同販促もあり成長が続いている状況です。

アメリカ市場は順調に伸びていますし、今期に入ってからはレカネマブの承認もされていますから、メルクとの提携は成果を見せているという事でしょう。

ちなみに、営業利益の変動要因を見ていくとレカネマブへの積極的な投資はマイナスの影響が出ており、レカネマブに対する研究開発と販管費の増加で200億円ほどの費用を投入したとしています。

レカネマブの売上が本格化するまでは利益面の悪影響があるという事ですね。

そういった中で通期の業績予想は

売上は4%減、営業利益は25%増、純利益は31%減の見通しを立てています。

slacetrantの収益受領権の譲渡によって、営業利益は増加となるものの、医薬品の売上はほぼ横ばいでしたから、売上面では減少に転じる見込みだという事ですね。

来期以降のレカネマブでの成長があって以降の業績がどうなるのかに注目だという事ですね。

という事でエーザイは、事業面では増収で大幅増益と非常に好調でしたが、それはelacestrantというエーザイが創出した、選択的エストロゲン受容体分解薬の権利関係の売却による一時要因でした。

メルクと提携している主力のレンビマはアメリカ市場では好調ですし、レカネマブも承認され提携は成果を見せていると考えられます。

ただし、医薬品事業全体では、売上は横ばいで利益面は微増とそこまで好調な状況ではありません。

通期の見通しとしても売上は減少の見通しを立てていますので、来期以降にレカネマブが承認され、どれだけ業績に貢献していけるかに注目です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?