ルールに従うことよりも大切なこと

ケニアでの授業実践レポート第1弾。今回は思考力教材について、コイノニアの子供達の取り組み、それに関する分析を少しだけ真面目に書きました。

持ってきた教材

今回は、思考力系教材「ペーパータワー 」「ボンガードパズル」「言葉でお絵かき」、英語教材「単語説明ゲーム」「動画説明ゲーム」「商品予想ゲーム」を持ってきました。「ペーパータワー 」「ボンガードパズル」「言葉でお絵かき」はフィリピンでも大成功し、英語系の教材は最近作った教材の中ではまあまあの自信作だったので、成功への確信を持って臨みました。

とんでもなく高いタワーに !

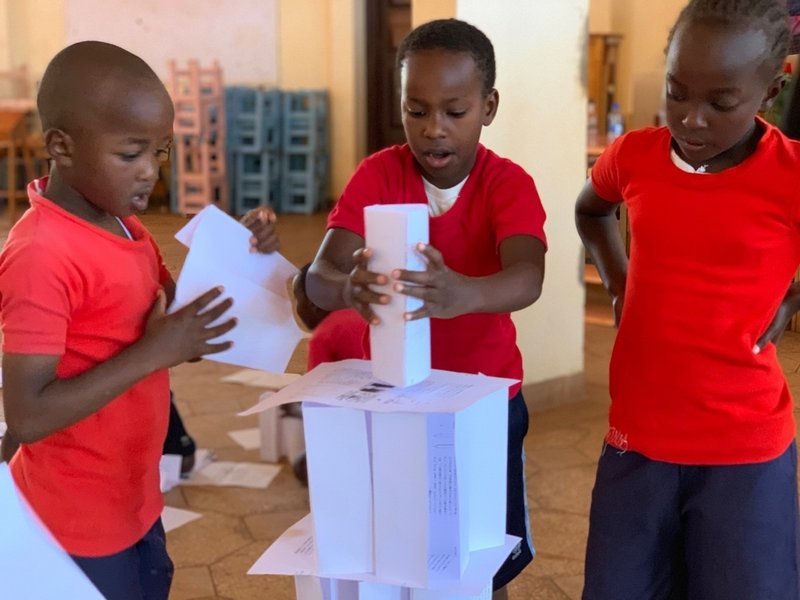

ペーパータワーはチームビルディングでも使われるものです。大人がやると無難なタワーを作るのですが、子供達にやらせると、彼らの工夫や試行錯誤が見られます。日本でやると丁寧さを大事にし、フィリピンでやると雑でもいいから、とにかく高いタワーを作りたがる印象です。そしてどちらの国でも、男子が女子の邪魔をしたがる傾向があります。男子は足踏みをしたり、息を吹きかけたりと、女子が激怒するようなことばかりするんです。さてコイノニアではどうでしょうか?

この教材を行なったのは、8歳から10歳くらいまでの子が16人いました。とにかく元気がよく、常に飛び跳ねています。「Now you make the tallest tower. But listen, with only paper!!」と言うと、目が輝きだしました。4人組で作り始めたのですが、最初はどのグループも土台の柱を二つほどで、細く高いタワーを作っていました。しかし、当然崩れます。こうなると日本では、土台を重くしたり、接続部分の紙を重ねて厚くし安定感を出したりしていました。フィリピンでは、紙を重ねている子が多かった印象です。

コイノニアでも最初は崩れては嘆き、崩れてはまた嘆くことが多かったのですが、工夫をし始める子が出てきました。子供達は広い土台を作ったり、広い面積のタワーを作り始めたのです。もちろん今回は広く高いスペースを使ってやったことも起因するかもしれませんが、これは他ではあまり見られなかったことです。結果的に僕が今まで見た中で一番高いタワーを作ってしまいました。

まだ小さい子供達ということもあり、崩れた時のリアクションが大きかったのも印象的です。次回の英語教材の実践記でも報告しますが、彼らの表現力はとても力強く、豊かです。崩れた時に、本気で自分自身に怒ったり、一番高いタワーが崩れてしまった時に、みんなで頭を抱えて悔しがっている時もありました。中には喜びすぎてすごく高くジャンプする子も。身体能力が高いというステレオタイプ的な理由ではなく、どちらかというと身体表現が豊かという感じ。これはコイノニアは普段からダンスや空手などの体を使った活動を多く取り入れているからかもしれません。

失敗してしまったボンガードパズル

ボンガードパズルに関しては、あまり上手くいきませんでした。持ってきた問題と子どもたちのレベルが合わなかったのはもちろんですが、「一つの物事を多角的に見る」みたいな面白さを知っている子があまりいない印象を持ちました。数学の授業も代数の内容がほとんどでした。数学の教員であれば、ここでひと工夫ができたのですが。何もできず…悔しいです。

来週は一人一人に紙を渡すのではなく、発表形式にして、一斉授業的になってみようと思います。リベンジして報告をしますが、何かアドバイスがあれば、FBのコメント欄にぜひお願いいたします!(花まるの「Think!Think!」や「なぞぺー」を持っていけばよかったです)

ルールに従うことよりも大切なことがある

言葉でお絵かきという教材は、”information gap” を利用した教材です。1人の生徒が黒板前に立って、その子は後ろを向けません。残りの生徒にあるお題(図形や絵)を見せ、言葉だけで黒板前の生徒に説明をし、その子がみんなの言葉をヒントにお題を再現するゲームです。この教材の素晴らしいところは、年齢、言語関係なく出来ること。 日本でも、セブでも成功したことを考えればケニアでも成功の予感しかありませんでした。

8歳〜9歳のクラスでやったときは、細かいこと(数や正確な位置)にこだわる子はあまり多くなく、とにかく大盛り上がり。コイノニアではとにかく躾が厳しく、授業中に席を立ったり、先生の許可なしに発言することは許されていませんが、先生が常に「席に座りなさ〜い」と大声を出し、結局あきらめてしまうほど、熱中してくれました。13歳、14歳のクラスでやると、とにかく正確さにこだわります。「もう少し下かな」「ここは線に付いているね」と指示を出したり、しまいには、紙の汚れまでお題だと思って再現してくれました。こちらも大熱中です。先生も厳しい顔で見守りながらも、最後には子供達の言葉を聞いたり、描くものを見て吹き出していました。

ケニアだから、コイノニアだから、という話は一概にできません。しかし、一点だけ印象的だったことがあります。コイノニアにはいわゆる学習障害や発達障害の生徒もいて、その子たちが前に立って書くこともありました。「違いを受け入れる教育」を行なっている市橋夫妻の哲学が子供達の中にも浸透しており、なかなか説明を理解できない生徒に対しても、みんなで色々な言葉でヒントを与えていました。しまいにはジェスチャーや黒板前に来て指を指して、その子を支えていました。

ルールを守ることよりも、他者に寄り添うことの方が大切だと、コイノニアの子供達は教えてくれました。

英語教材の実践記はまた後日アップします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?