弥太郎日記の検証文献リスト

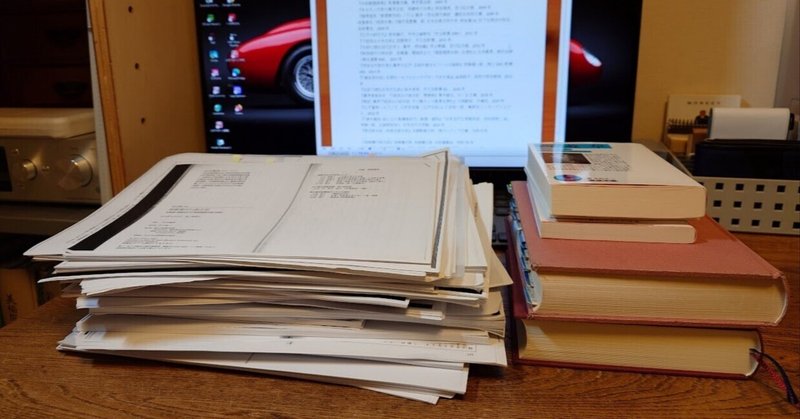

文献リストを作り始めて間もなく、やらなければ良かったと後悔しました。長いリストになりそうな上に、奥付を確認するのが思ったより面倒な作業だったからです。上の写真のように、参照した文献の多くは奥付を含めて必要な部分だけコピーしておいたのですが、実際に書き始めると奥付の内容の確認を改めて取らなくてはならないケースが少なくありませんでした(ネット上で作業を完結できるのは有り難いことでしたが)。

これだけ多くの日記を見ても、岩崎弥太郎の日記に似た内容のものは探し当てられませんでした。成長の経過や心神の状態、遊郭での経験の詳細など弥太郎日記の独自性について何度も触れて来ました(下のリンクは一例)。結果的に、これまでの見解の修正を迫られることはなかったのです。日記中で遊郭や遊女について触れたものは、文献リストに太字で示しました。これらの殆ども、弥太郎の日記に匹敵するようなものではありませんでした。

蘭学者大槻玄沢の「瓊浦紀行」(『近世紀行日記文学集成 二』平成6年)では、旅の途中から遊女に関する記述があり、長崎に到着後には「山行ス」と出て来ます。ここでの「山」は丸山遊郭を意味する隠語ですが、遊興の詳細はありません。

私が見つけた唯一の例外は、富本繁太夫「筆満可勢」で(『江戸の極楽とんぼ』、1997年)、遊女との付きあいを時の経過と共に記しています。書き手は身分的には最下層に属する「旅稼ぎの芸人」で、文章に記すべきでないことがあるという「常識」を共有しなかったようです。

この例外は、武士が同じ階層の武士について日記に記すように、繁太夫が自らと同じ程度の階層に属する遊女について書いたために生じたと考えることができる、と今朝になって気づきました(5月10日追記)。低い階層に属する者は文字表現が不得手なことが多く、当然、遊女や遊郭に関する記録は少なくなるのです。繁太夫は二重の意味で例外的存在だったことになります。

ところで、「読んで」ではなく「見て」と書いたのは、下記文献を逐一読んだわけではなく、予め読んでおくべきと見当がついたもの以外は、文面を斜めに「見て」いき、必要そうなところがあればちゃんと読むという手順で探索を進めたからです。これは文献調査では普通のやり方だと思います。多くの文献にあたるには必要なことですが、ちゃんと読めば必ず思いがけない発見があるはずとも私は思っていて、残念なことでもありました。でも、限りある人生では無理なのです。

どや、これだけ読んだんやで、となぜか「猛虎弁」で自慢したい気分もなくはないのですが、実際には探索はまだ足りないと感じています。落語の廓話や戯作などの「フィクション」ではない吉原遊郭での遊びの記録は、私が見つけられないだけで残っていないと思えないのです。また、下のリストの『日本庶民生活史料集成』や『日本都市生活史料集成』を全部見ることができていません。いつかやってみるつもりです。

しかし、ここで一旦、関連文献の探索は終わりとします。また、遊郭関連や言文一致関連の文献リストを一緒に作るつもりだったのですが、後回しにしました。リスト作成にちょいと疲れました。それでも、こんな面倒事をやっているのは、いずれリファレンスとして自分のために役立つだろうと思っているからです。長く気づいていなかったのですが、私は割としつこい性格らしいので(文献リストを作るとnoteに書いたのはいつだったか思い出せないくらい前のことです)、その内に弥太郎をめぐって自分なりのきちんとしたまとめをしようと思っています。

<文献リスト> 原則的に初出の古い順に並べました。元号と西暦は基本的に原本のままで、混在しています。

橘南谿「東遊記」「西遊記」、菱屋平七(吉田重房)「筑紫紀行」、『紀行文集』、大橋乙羽校訂、博文館、明治33年(『日本紀行文集成 第2巻』、日本図書センター、1979/2001年)

貝原篤信「諸州めぐり西北紀行」、長玄珠「長崎行役日記」、『紀行文集』柳田国男校訂、博文館、昭和5年(『日本紀行文集成 第1巻』、日本図書センター、1979/2001年)

『更級日記』西下経一校注、岩波文庫、1930年、1963年改版

川路聖謨『長崎日記・下田日記』藤井貞文・河田貞夫校注、平凡社 東洋文庫124、昭和43年

岩倉具視「岩倉具視日記」『岩倉具視関係文書 第一』(日本史籍協会叢書18)、日本史籍協会編、東京大学出版会、1968年

清河八郎『西遊草』、小山勝一郎編訳、平凡社(東洋文庫140)、1969年

中西關次郎「在京在阪中日記」『日本庶民生活史料集成 第12巻 世相2』宮本常一・原田伴彦・原口虎雄編、三一書房、1971年

川路 聖謨『島根のすさみ 佐渡奉行在勤日記』河田貞夫校注、平凡社、東洋文庫226、昭和48年

本居宣長「在京日記一、二、三」「日記五」「寛政十二年紀州行日記」『本居宣長全集 第16巻』大久保正編、筑摩書房、昭和49年

本居宣長「菅笠日記上の巻」『本居宣長全集 第18巻』大久保正編、筑摩書房、昭和49年

津坂木長「丸亀繁盛記」、小石中蔵「西遊日記」「東帰日記」、錦織五兵衛義蔵「歳番日記」『日本都市生活史料集成 七 港町編Ⅱ』原田伴彦(編集代表)、学習研究社、1976年

清河八郎『西遊草』小山勝一郎校注、岩波文庫、1983年

『元禄御畳奉行の日記 尾張藩士の見た浮世』神坂次郎。中公新書、1984年

『百代の過客 日記にみる日本人』ドナルド・キーン/金関寿夫訳、朝日新聞社、1984年

大田南畝「改元紀行」「蘆の若葉」「革令紀行」『大田南畝全集 第八巻』濱田義一郎(編集委員代表)、岩波書店、1986年

司馬江漢『江漢西遊日記』芳賀徹、太田理恵子編、平凡社、東洋文庫461、1986年

『百代の過客〈続〉 日記にみる日本人』ドナルド・キーン/金関寿夫訳、講談社学術文庫、2012年(朝日新聞社、1988年)

『庶民の旅』宮本常一、八坂書房、2006年(『旅と民俗の歴史 第四巻』、昭和62年)

『大和国無足人日記 山本平左衛門日並記 上巻』郡山城史跡柳沢文庫保存会、平山敏治郎校訂、清文堂出版(清文堂史料叢書 第21刊)、昭和63年

『幕末維新京都町人日記-高木在中日記-』内田九州男・島野三千穂編、清文堂出版(清文堂史料叢書 第30刊)、1989年

『近江商人 幕末・維新見聞録』佐藤誠朗、三省堂、1990年

貝原益軒「東路記」「己巳紀行」、橘南谿「西遊記」、『東路記 己巳紀行 西遊記 新 日本古典文学大系 98』板坂耀子 宗政五十緒校注、岩波書店、1991年

司馬江漢『長崎・江戸紀行―西遊旅譚―』国書刊行会、平成4年

谷重次「吾妻紀行」、烏丸光栄「打出の浜」、多田義俊「宮川日記」、[江村]訥斉「東武遠遊日記 」、本居大平「餌袋日記」、嘉恵「松しま日記」、時丸「伊豆紀行」、『近世紀行日記文学集成』津本信博編著、早稲田大学出版部、平成5年

大槻玄沢「瓊浦紀行」、津村正恭「雪の古道」、林信成「西南 道草の日記」、今村楽「花園日記」、「伊勢もうでの日なみの記」、榺知文「東夷周覧稿」、『近世紀行日記文学集成 二』津本信博編著、早稲田大学出版部、平成6年

『江戸の極楽とんぼ』織田久、無明舎出版、1997年

『江戸庶民の旅 旅のかたち・関所と女』金森敦子、平凡社、2002年

『大田南畝・蜀山人のすべて 江戸の利巧者 昼と夜、六つの顔を持った男』渥美國泰、里文出版、平成16年

『日記解題辞典』馬場萬夫編、東京堂出版、2005年

『ある文人代官の幕末日記 林鶴梁の日常』保田晴男、吉川弘文館、2009年

『藤原道長「御堂関白記」(下)』蔵本一宏(現代語訳)、講談社学術文庫、2009年

成島柳北「航西日乗」『海外見聞集 新 日本古典文学大系 明治篇5』杉下元明ほか校注、岩波書店、2009年

『江戸の紀行文』板坂耀子、中央公論新社(中公新書2093)、2011年

『下級武士の米日記』加藤淳子、平凡社新書、2011年

『日記に読む近代日本1 幕末・明治編』井上勲編、吉川弘文館、2012年

『剣術修行の旅日記 佐賀藩・葉隠武士の「諸国廻歴日録」を読む』永井義男、朝日出版(朝日選書906)、2013年

『世田谷代官が見た幕末の江戸 日記が語るもう一つの維新』安藤優一郎、角川SSC新書184、2013年

『「曾良旅日記」を読む―もうひとつの『おくのほそ道』』金森敦子、法政大学出版局、2013年

『日記で読む日本文化史』鈴木貞美、平凡社新書82、2016年

『幕末単身赴任 下級武士の食日記 増補版』青木直巳、ちくま文庫、2016年

『新訂 幕末下級武士の絵日記 その暮らしの風景を読む』大岡敏昭、水曜社、2019年

『江戸藩邸へようこそ 三河吉田藩「江戸日記」』久住祐一郎、集英社インターナショナル、2022年

『「細木龍池 絵入江の島鎌倉紀行」解題・翻刻』「日本近代文学館年誌 史料探索」18、伊藤一郎、公益財団法人 日本近代文学館、2023年

『紫式部日記・和泉式部日記』与謝野晶子訳、角川ソフィア文庫、令和5年

『岩崎彌太郎日記』岩崎彌太郎 岩崎彌之助 伝記編纂会、昭和50年

「岩崎彌太郎「征西雑録」」伊藤由実子、三菱史料館論集第19号、2017年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?