【囲碁】級位者のための棋譜解説 第8回「両ガカリの定石」について!

こんにちは。

IGOcompany【U】@毎日note継続中(271日目)です。

公益財団法人日本棋院での15年間の勤務を経て、

「囲碁」の普及活動をしています。

「宇佐美囲碁教室」っていう教室を運営したり、

武蔵小杉の「永代塾囲碁サロン」にて指導碁や交流会をしたり、

「新百合囲碁学園」の学園長を任されたりしながら、

世田谷や麹町、大学などで囲碁を教えて、ご飯を食べてます。

本日のnoteは、

【囲碁】級位者のための棋譜解説 第8回「両ガカリの定石」について!

です。

このシリーズも、少しずつnoteの本数が増えてきました。

読んでくれている方、本当にありがとうございます!!

棋力向上の為には、囲碁の棋譜解説に、兎に角、たくさん「触れる」ことが大切だと思うので、少しでも役に立つように100本を目指してコツコツ書いていこうと思います。

例えば、もっと専門性の高い記事が100点で、僕のこの簡単な解説が20点だったとしても、前者の1本を読むより、後者を100本読む方が有益なんじゃないかなぁと信じて書いている次第です。。。

10年間発信を続けると宣言してしまったので、頑張って、(少しでも)参考になるnoteを書き続けていきたいです!

ちなみに、

(ちょっと宣伝で)、

僕の有料noteが「全部」載っているマガジンはこちらになります。

さっきも書きましたが、コツコツコツコツと、皆さん棋力向上の役に立つ記事を書き続けていこう!と思いますので、応援宜しくお願い致します。

購入して頂けなくても、

スキなどのリアクションをもらえるだけでも嬉しいです^^。

このシリーズの、前回のnoteは、こちら。

※必ず前回のnoteを載せていますので、もし興味があれば遡ってみて下さい

さて、

本日は、

いつもよりちょっと短めの文章を意識して(ちょっと価格を下げて)noteをまとめてみようと思っています。

全100回を目指す!上達に役立つ棋譜解説も、

「330円」から「120円」にしてみたら、トントンと購入してくれる方が増えたので、文章を短めにして、沢山更新した方が良いのかなと。

文章長いと読むのが大変って意見もありまして、どれくらいが適量か難しい問題ですよね。

そうは言っても、僕の有料記事、気合を入れて書いているので、3万字超えのnoteも多いんですが。。。

閑話休題。

というワケで、

今回のnoteは「両ガカリの定石」についてまとめていこうと思います。

前半に「級位者にオススメの変化」をひとつ、後半の有料部分で「有力な変化」をひとつ紹介します。

【囲碁】級位者のための棋譜解説 第8回「両ガカリの定石」について!

生徒さんとの指導碁を題材にしました。

三子局。僕が白番です。

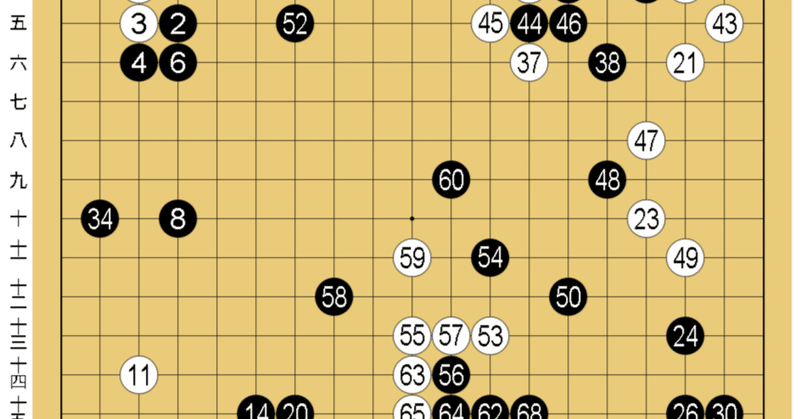

【実戦の進行、黒10のシマリまで】

もし「両ガカリの定石が難しいな」って思っているのでしたら、黒10で左下隅をケイマなどで受けていれば問題ありません(両ガカリになりません)。

【参考図① ハサミではなくシマリの時は三々が有力】

実戦は、

相手が左下隅を手を抜いているので、

僕は白1と両ガカリしたのですが、

AIで検討すると、

黒△の石が遠い時(ハサミを打たれていない時)は、

両ガカリよりも、次の図の白1の三々入りが有力のようです。

もちろん、

どう打っても一局と思いますが、

AIで検討すると、ここは三々入りしか示していませんでした(ちょっと意外でした)。

こういう感じになれば白不満がないようです。

【参考図② 級位者にオススメの両ガカリの定石】

さて、

ここから今日のテーマの「両ガカリの定石」について解説します。

「両ガカリの定石は難しいな」って感じている方も多いと思いますが、

まずは、「級位者にオススメの変化」をひとつ紹介します。

基本的に、よっぽどの高段者にならない限りは、次の図の黒2とコスミで頭を出す手を覚えておけば簡明です。

ここで手抜きをし、黒4で大場に向かうのも有力。これだったら、コスミの手だけを覚えるだけですので、難しくもないでしょう。

ちなみに、

上の図では、左辺に黒△の石があるので、続けてAに打っても構いません。

そうすると、次の図のような変化になります。

隅を白に差し上げ、黒は中央を厚くします。黒△の石があるので、黒の模様に不満もないでしょう。

ちょっと探してみたら、前にnoteでこの定石についてまとめていました。

東海大学に指導碁へ行った時に、この定石が出てきてたようです。

正直に言えば、

「両ガカリ」に対して、級位者の方は、

上の定石で打っていれば間違いがないのですが、

読んでくれている方の中には、それだけじゃ物足りないよ!って方もいると思いますので、

もう少し「両ガカリ」について深く掘り下げていきましょう。

【参考図③ 白5とツケた場合の両ガカリについて】

何度も言いますが、黒1でコスミで頭を出していれば簡明な変化です。

最近は、黒1をツケで打つことが多いので、

それについてちょっと触れ、有料部分でオススメの「こうなれば黒が良い!」って言われている変化を紹介します。

良く打たれるのは、黒6のハネ、

ここからの変化は、実は沢山あります。

次の図では、黒10と下辺にハサミ(ツメ)を打った図を示しましたが、

Aのノゾキを決める時、Bで根拠を攻める手や、Cと一間トビなどを打つ場合などなど、沢山の候補手が存在します。

選択肢が多いってことは覚えることが多くて「難しい」ということなので、最初に示したコスミで頭を出す定石は、そういう意味でもオススメなんですね。

しかし、

この局面に限って言えば、

覚えることが少なく、

しかも「こうなれば黒が良い!」って形が存在しますので、以下の有料部分で紹介してみます。

※今回は「120円」に設定してみました!セブンイレブンカフェの珈琲代分くらいの「価値」はあるのではないかと。。。

【参考図④ 「両ガカリの定石」黒の有力な変化】

サポートありがとうございます。コロナの影響もあり、今囲碁界はどんどん縮小していっています。どうにかしたいと思っている方は多いと思います。まずは小さな一歩から、囲碁の本を買ったり、近くの囲碁サロンに行ってみたり、周りに囲碁を教えてみて下さい。サポートは囲碁普及に使わせて頂きます。