【囲碁】全100回を目指す!上達に役立つ棋譜解説!!第18回「本因坊戦1回戦黒 上野愛咲美五段 白 井山裕太王座」

こんにちは。

IGOcompany【U】@毎日note継続中です。

囲碁をビジネスに起業して「宇佐美囲碁教室」っていう教室を運営したり、武蔵小杉の「永代塾囲碁サロン」にて指導碁や交流会をしたり、

「新百合囲碁学園」の学園長を任されたりしながら、世田谷や麹町、大学などでも囲碁を教えて、ご飯を食べてます。

本日のnoteは、

【囲碁】全100回を目指す!上達に役立つ棋譜解説!!の

第18回「本因坊戦1回戦黒 上野愛咲美五段 白 井山裕太王座」

です。

毎日、囲碁インストラクターとして、色んな碁を並べたり、検討したりしているのですが、今回はこの碁を勉強して、実際の教室の講義の題材にもしてみたので、その成果をnoteにまとめてみたいと思います。

ちなみに、

いつも書いてるんですが、

囲碁の棋力向上の為には、

沢山の囲碁の知識に触れることが必要です。

本を読んだり、囲碁教室に通って講義を受けたり、指導碁で検討してもらったり、そういう積み重ねが大切なんですね。

囲碁は、これだけを覚えれば大丈夫!ってことが(ナカナカ)ないので、応用の連続と言いますか、

難しい言葉で表現すると「棋理(囲碁の理屈)」の理解が重要です。

色々な局面に対応するために、それぞれの知識が必要になるので、たくさんの棋譜解説(など)に触れて囲碁の知識の引き出しを増やしていかないといけません。

身も蓋もない言い方をすれば、兎に角、数をこなさないことには強くならないんですよね(笑。

なので、

拙いnoteではありますが、コツコツせっせと色んなことを書いていきますので、良かったら眺めてみて下さい^^。

毎週、有料無料問わず棋譜解説を書いているので、週に1回、1年で50回以上、新しい知識に触れることが出来れば、

囲碁が強くなること間違いなしです!

宜しくお願い致します。

有料noteは、

こちらのマガジンに随時追加しています。

こちらは、今まで書いた書籍や、色々な有料noteが「全て」詰め込まれているマガジンですが、

棋譜解説だけ、(これから書く分も含めて)全100回分読みたいよって人は、こちらのちょっとお得なnoteをご購入下さい。

スキのリアクションを頂けるだけでもモチベーションになりますので、そちらだけでも応援宜しくお願い致します!!

前回のnoteはこちら。

前回は、先日、一力棋聖が防衛を果たした棋聖戦の第5局を取り上げてみました。

※必ず前回のnoteを載せていますので、もし興味があれば遡ってみて頂けると!

今回の参考教材。

良かったら、棋譜を並べながら解説を読んでみて下さい。

そうそう、

今週の囲碁の話題でも言いましたが、

棋士の先生を紹介したり、その魅力を伝えることが、囲碁の普及につながると思うので、Wikipediaのリンクも載せてみようと思います(下にある先生の名前をクリックしてみて下さい!)。

【本因坊戦1回戦 黒 上野愛咲美五段 白 井山裕太王座】

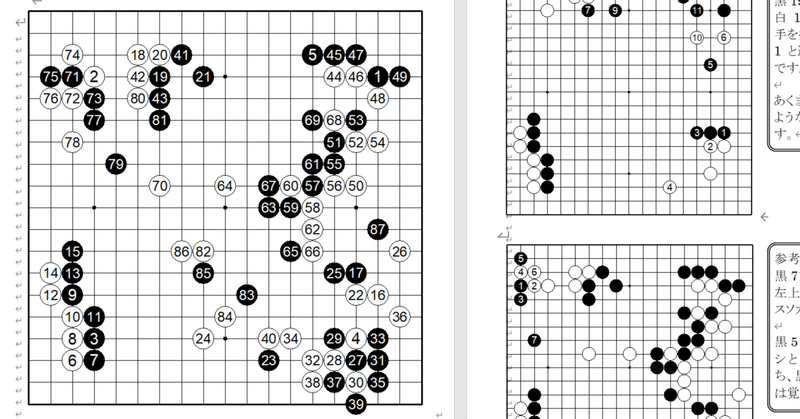

解説に使った棋譜、黒87手まで。

上野先生は「ハンマーパンチ」って呼ばれているくらい攻撃的な棋風なんですが、この碁では落ち着いてバランスを取って打っているような印象です。

AIで検討すると、左上隅のワカレくらいから形勢が井山先生に傾いていったようですので、その辺りのトコロまでを解説してみたいと思います。

解説するポイントは、各所で出てくるカタツキからの展開と、隅へのツケに対する外ハネになります!

それでは、始めてみましょう!!

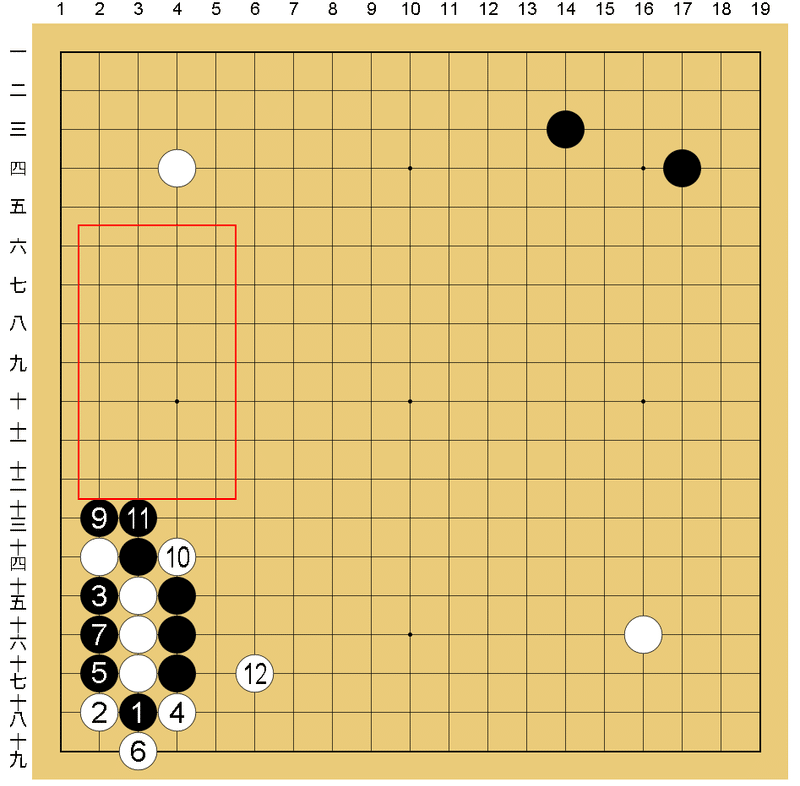

【黒1手目~白12手目までの局面 ダイレクト三々の形】

左下隅、白6と「ダイレクト三々」の形。黒は白12までで切り上げ、ここで先手を取って、どこか大場に向かうことも多いです。

後の局面に応じて、黒はAかBを選択するのが、基本的な考え方になります。

【参考図① 黒がAのノビを打った場合】

黒1のノビを打った場合は、黒は厚みを得て、下辺を大切にしようという気持ちで打ちます。

ただし、黒1のノビを打つと後手になりますし、

「私は下辺を大切にするんだ」というカードを先に見せてしまっている意味合いもあるので、普通は「保留」する方が多いです。

どう打っても一局だと思いますが、ノビを打つと「この碁はこう打つんだ!」と堂々と宣言したような、そんな印象がありますね。

【参考図② 黒がBのハネを打った場合】

黒がBのハネを選択する時は(違う変化もあるのですが)、気持ちとしては「左辺を大切にしよう」という場合です。

下の図のような定石の進行になった場合は、下辺ではなく、左辺に黒の勢力を向けることが出来ます。

つまり、今すぐどっちを取るかを「保留」したいので、黒はAのノビやBのハネをすぐには決めない傾向にあるのです。

【実戦の進行 黒17のカタツキまで】

実戦、上野先生は、堂々と黒15のノビで下辺に厚みを得ました。

白16に対する黒17のカタツキは、現代の碁でよく登場します。

このnoteでも度々紹介する手ですね。

皆さんだった、黒17に対して、どう打ってみたいでしょうか!?

【参考図③ 部分的な石の形】

カタツキをされた時、下の図のように三線を這っていくのは(ホンのちょっとだけ)白が悪いと言われています。

打てないことはないと思いますが、まあ、そう言われているんだなぁって感じで捉えておいて下さい。

なので、

カタツキをされた時は、

次のように打つのが、オススメの「部分的な石の形」です。

よっぽどの高段者にならない限りは、カタツキをされたら上にノビを打ってケイマのスベリと覚えてしまって大丈夫だと思います(僕もたいていこう打ちます)。

【実戦の進行 白18のシマリ】

しかし、実戦、白番の井山先生は白18と左上隅のシマリにまわっています。

これはカタツキに受けると、

(ホンの少しだけ)キカサレと捉えているからです。

「先程の説明の形になっていないじゃないか!?」って思われる方もいると思いますが、これはプロだからこう打つのであって、皆さんが真似をすると形が崩れて、ヤケドしてしまいます。あまり参考にしないで下さい(笑。

参考図③の形を、まず打ちましょう!

(※いずれ紹介したオススメの形に戻ります)。

【参考図④ カタツキに手を抜かれたら連打!】

ちなみに、カタツキに対して相手が手を抜いてきた場合は、基本的には連打することがオススメです。

これはAIが示した、あくまで一例の変化ですが、古来より黒1の押さえ込みが黒の好手と言われているので、カタツキから連打すれば「少なくとも黒にとって悪いことは起きにくい」のです。

【実戦の進行 白26手目まで】

実戦、上野先生はカタツキから連打せずに、黒19と再びカタツキ。

黒23と白24と打つのは、こう打つんだなあぁと感心してしまいましたが、結局井山先生も白のオシから白のスベリと、オススメの「部分的な石の形」に戻しています。

もちろん碁はどう打っても自由ですが(好きに打つのが碁の魅力です!)、例えば、教室の生徒さんには、こう打つ形がオススメですよと伝えたりしますね。

【実戦の進行 黒27のツケ】

カタツキの意味としては、右下隅で白が強くなっても良いですよ、そのかわり、反対側は黒が強くなりますよって、言っているようなイメージです。

なので、黒27はツケは、更に白を固める(強い石がさらに強くなっても問題ないですよ)という意図を持って打っています。

【参考図⑤ 黒にとって都合の良い変化】

黒は隅は白地になっていいですよと思って、黒27のツケを打っているので、

下の図のように白1とハネてくれれば、黒2のノビから根拠を持つことが出来るので、思惑通りの進行と言えます。

【実戦の進行 白40手目までの局面】

なので、

白は28と外からハネを打ちました。

このように相手の思惑に乗らないように打つことを、囲碁用語で「反発」と言います。

相手(黒)が隅を取っていいですよ~と行ってきたので、逆に言う事をきかずに、隅を差し上げて白は下辺を取りにいきました。

参考図⑤のようになると、白24の石が弱くなってしまうので、この展開は白が嬉しいかもしれません。

黒は左下隅に厚みがありますが、白24の石が白40までで強くなっているので厚みを働かせるのが難しくなったなぁと感じてしまいます。

【実戦の進行 黒41手目の局面】

実戦は、黒41と上辺にまわりました。

右下隅のカタツキをした黒△の二子を放っておいているように感じる方もいると思います。

ちょっと難しい考え方なのですが、囲碁では「利かした石を軽く見る(扱う)」という格言がありまして、

白の強い石の近くにある黒△の二子を助けても(地が出来るワケでもないし)、あまり良いことがないなと思えば、すぐに逃げ出さないのが自然です。

よく解説で「弱い石から動け」という言葉を伝えているんですが、捨ててもいいと思う「軽い石」からは動かない方が幸せになります(囲碁って難しいですね)。

【実戦の進行 白44のカタツキ】

白44のカタツキは、右上隅を黒地にしていいですよ、その代わり、右辺の方を白に下さいねって意図の手です。

囲碁は「相手に地を与えれば、その反対側が貰える」んですね。

【実戦の進行 白50手目】

白の思惑通り、右上隅の黒を固めて、白は右辺を模様にしていきました。

右辺が白っぽく感じますでしょうか??

模様なので、まだはっきりとした地ではないのですが、

ここで黒が、どう打つのかが「この碁の分岐点だな」なんて思いながら棋譜を勉強していました。

皆さんだったら、黒番で、どこに目が行きますか??

以下の、有料部分で、

この後の進行、形勢の分岐点、

オススメの着手などを紹介したいと思います。

それでは、ここまで読んで頂き、ありがとうございました!

是非ぜひ、また読みに来て下さい!!

※上のバナーをクリックしてもらうと「宇佐美囲碁教室」の詳細がご覧いただけます。何かご質問などがありましたら、お気軽にご連絡ください。

【実戦の進行 意外な展開に!?】

実戦の進行は、(個人的には)意外な展開でした。

サポートありがとうございます。コロナの影響もあり、今囲碁界はどんどん縮小していっています。どうにかしたいと思っている方は多いと思います。まずは小さな一歩から、囲碁の本を買ったり、近くの囲碁サロンに行ってみたり、周りに囲碁を教えてみて下さい。サポートは囲碁普及に使わせて頂きます。