【囲碁】級位者のための棋譜解説シリーズ「ウッカリ手」から学ぼう!第1回「封鎖を避ける」

こんにちは。

IGOcompany【U】です。

財団法人日本棋院での15年間の勤務を経て、囲碁をビジネスに起業。

もうすぐ10周年になる「宇佐美囲碁教室」という教室を運営したり、武蔵小杉の「永代塾囲碁サロン」にて指導碁や交流会をしたり、

「新百合囲碁学園」の学園長を任されたりしながら、

世田谷や麹町、大学などで囲碁を教えて、ご飯を食べています。

今日のnoteは、

【囲碁】級位者のための棋譜解説シリーズ「ウッカリ手」から学ぼう。

の第1回目となります。

囲碁の級位者のためのnoteを集中して書いていこうと思います!!

今まで有料noteをたくさん書いたり、

「全100回を目指す!上達に役立つ棋譜解説」と題して、様々な棋譜を解説してきたんですが、

そちらと並行して、

級位者の方に特化した優しい内容の棋譜解説を毎週していこうかなと考えています。

お得なマガジンも作ってみました。

こちらのマガジンには、

【囲碁】級位者のための棋譜解説シリーズだけのnoteを追加していきます。

「えっ?もうすでに有料のマガジン購入しているんだけど!?」って思った方は、安心して下さい^^。

元々ある有料マガジンには「全部」の有料noteを追加していくつもりなので、こちらを購入して頂いている方は追加で他のマガジンを購入する必要はありません!(むしろ、初期の頃からマガジンをご購入頂いて本当にありがとうございます!!)。

※どちらのマガジンも記事の本数が多くなったら、ちょっと値上げをしようかなと考えていますので、良かったら今のウチにご購入をご検討頂けると嬉しいです。

毎日noteも続いていますし、コツコツコツコツと、皆さんの役に立つ記事を書いていこうと思います。

どちらも全100記事を目指します!!

ちなみに、

個人的には、級位者の棋譜解説は、すごく需要があるんじゃないかと思っているんですが、いかがですか??

いつも書いてるんですが、

囲碁の棋力向上の為には、沢山の囲碁の知識に触れることが必要です。囲碁は、これだけを覚えれば大丈夫!ってことが(ナカナカ)ないんですね。

応用の連続と言いますか、難しい言葉で表現すると「棋理(囲碁の理屈)」の理解が重要です。

色々な局面に対応するために、それぞれの知識が必要になるので、たくさんの棋譜解説を読んで、囲碁の知識の引き出しを増やしていかないといけません。

身も蓋もない言い方をすれば、兎に角、数をこなさないことには強くならないんですよね(笑。

級位者の方も、囲碁を勉強するにはプロの棋譜を並べると思うんですが(それに意味がないって言うつもりはありませんよ!)、僕は、それよりも同じくらいの棋力の方、級位者の棋譜を勉強するのが良いと考えています。

級位者の棋譜を並べて、

よくある「失敗」を、沢山知った方が棋力向上につながるんじゃないかと。

とはいえ、

級位者の棋譜解説ってナカナカないんですよ。

大切な手を説明しても、有段者にとっては「もう知ってるよ」って内容になってしまうので、どこの出版社もなかなか出版してくれません。

でも、

僕は、級位者の棋譜解説の書籍を充実させることが大事だと思っているので、今回、このシリーズを始める事にしました。

その層を大切にしないと囲碁が拡がっていかないワケじゃないですか。

今僕は、(ありがたいことに)沢山の囲碁教室を運営しているので、毎週何十局もの級位者の棋譜データが手に入る立場にいたりします。

これって実は「宝物」なんじゃないかと思ったので、

本当は、今年の1月からの教室の生徒さんの指導碁の棋譜をまとめて本にするつもりだったんですが(※出版依頼お待ちしています!)、

今書いている本が終わらない限りは取り掛かれないし、フォーマットを構築しないと難しいなと気づいたので、

こうやってnoteにコツコツ書いて、いずれ1冊にまとめる方式にしようかなと方向転換しました(笑。

題名を、

「ウッカリ手」から学ぼうにしたんですが、

「ウッカリ手」とは、「疑問手」や「悪手」などの間違った手の事です。

とはいえ、折角、生徒さんが一生懸命打った手を「疑問手」や「悪手」とは言いたくないので、この棋譜解説では「ウッカリ手」と表現してみます。

反面教師と言いますか、同じような間違いをしないように参考にしてみて下さい。

100局分の級位者の棋譜解説を勉強すれば、色々な知識が地層のように積み重なるはずです。それが囲碁の実力の厚みになることでしょう。

この棋譜解説が、皆さんの棋力向上に役立てば嬉しいです!

宜しくお願い致します!!

それでは、始めていきましょう。

【囲碁】級位者のための棋譜解説シリーズ「ウッカリ手」から学ぼう!

第1回のテーマは「弱い石から動く、封鎖を避ける」です。

指導碁の棋譜。

7子局 K野さんの棋譜を参考にしました。

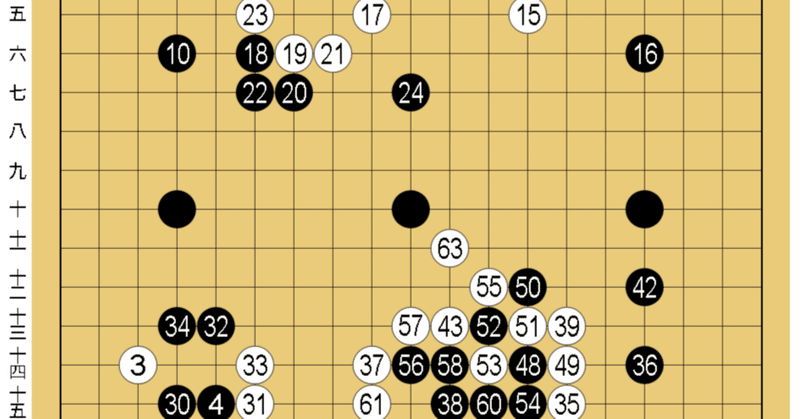

【noteに使った総譜 1手目~65手目まで】

棋譜のデータはこちらです。

良かったら並べながら解説を読んでみて下さい。

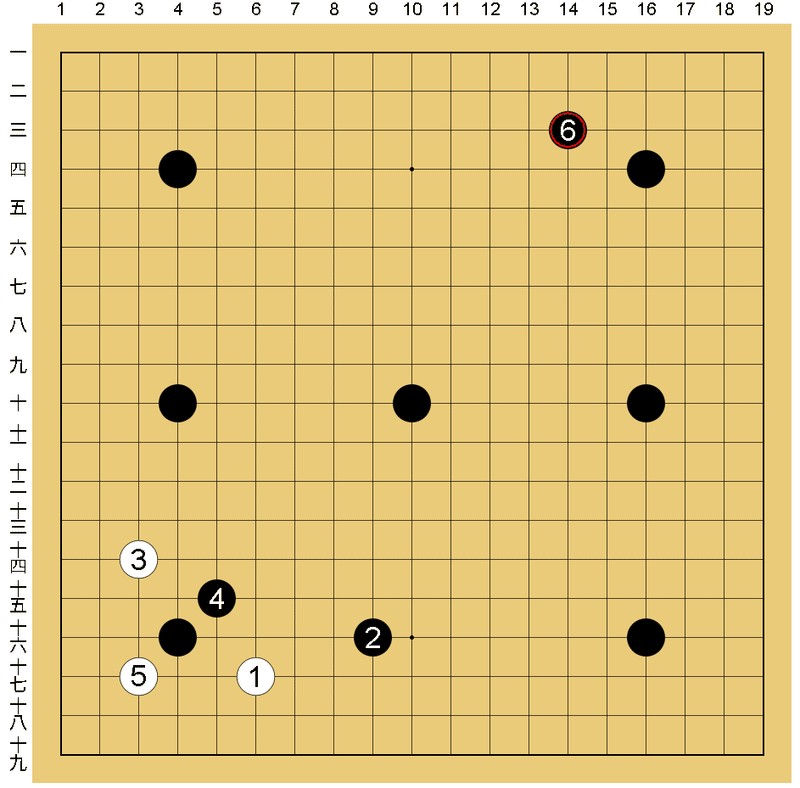

【白1手目~黒6手目まで】

左下隅、白1のカカリに対して黒2のハサミ、白3と打てば「両ガカリ」という形です。

両ガカリになった時は、黒4とコスミで頭を出すのが簡明形。

黒4で白の石にツケる定石もあるのですが、ちょっと難しくなる場合もありますので、最初の内は「コスミで頭を出す」と覚えて十分だと思います。

実戦は、黒6と大場に打ちましたが、白5に対して続けてオサエる変化もあるでしょう。

【参考図① 白5のオサエる変化「定石」】

白5の三々入りに手を抜く時もあるのですが、この碁は7子局で、左辺の星の位置に黒石もあるので、黒6と左辺をオサエで打てば両ガカリの定石です。

定石については、詳しく解説する時もあるのですが、まずはこういう打ち方があるんだなと見てもらえばいいと思います。

級位者の内は、とりあえずその形を真似てみるのが良いでしょう。

黒8のカケは、一路上に一間トビの場合もありますね。

また、上級者になると黒14のツナギを打たない時もあるのですが、黒14までで(とりあえず)定石はひと段落と覚えてみて下さい。

両ガカリにコスミで頭を出す定石です。

【参考図② カケツギのウッカリ手】

よくある「ウッカリ手」は、下の図の黒10のカケツギ。

カタツギに比べて、カケツギの方が眼形が豊富で好形のような気がするのですが、この定石の時は失敗です。

黒10がカケツギだと、白11のハネにAの切りがありますので、黒12とオサエを打てないのです。これは気をつけておかなければいけないポイントです。

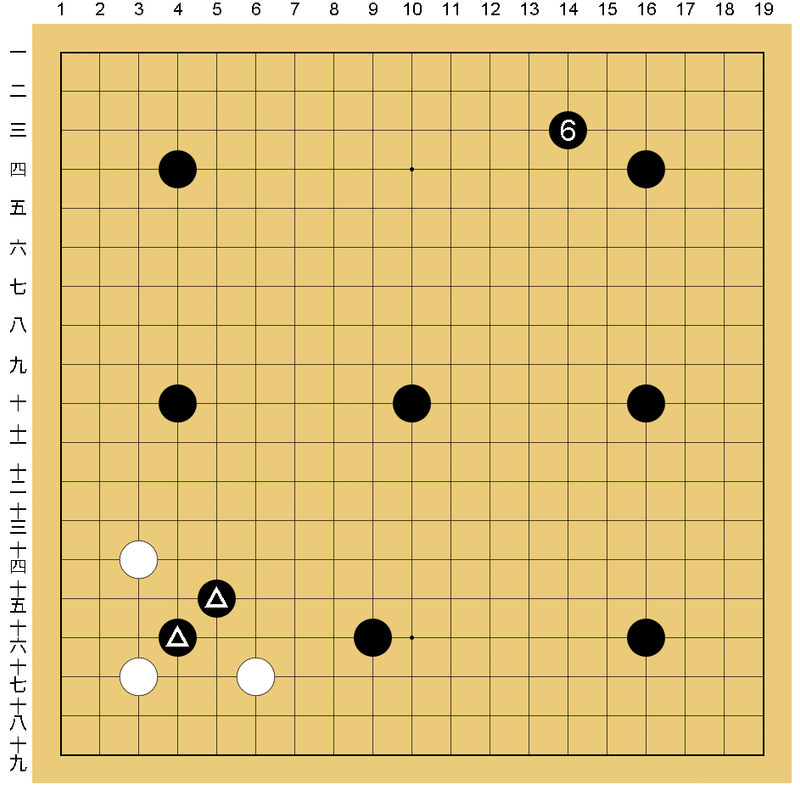

【参考図③】

また、この説明は「心構え」みたいな話ですが、上で説明した定石で形を決めずに黒6のシマリなどと先行した場合は、左下隅△の黒2子は「軽く」扱います。

左下隅を地にしようとせずに、黒△の二子が「取られなければいいや」という気持ちを持つことが、「軽く」扱うということになります。

この後に出てきますが、実戦の黒は、やや「重く」打ってしまいました。

【実戦の進行 黒12手目まで】

白7のケイマのカカリに黒8のコスミツケ、コスミツケられたら白9と立つのがほとんどです。黒10は隅をしっかり一間トビで受けておきましょう。

白11は二立三析の形(二本立っている石から三間ビラキ)で、上辺の星に打つ手がよくあります。

実戦の白11は、ちょっと白が工夫した一手。

白11の手を「カタツキ」と言うのですが、この手に対して黒12は厳しい反撃。「厳しい」とは、相手としては、ちょっと困る一手ですが、自身にとっても、この後の打ち方が難しい、やや無理をした手という意味です。

【参考図④ カタツキに対してはこう打ちましょう】

白11に対して、部分的には、下の図のように打つのがオススメです。

最初の内は、カタツキをされたら上に黒1のオシを打って黒3のスベリを「必ず」打つと覚えてしまってもいいかもしれません。

【実戦の進行 白17手目まで】

実戦は、白11のカタツキに対して、黒12のハサミと「厳しく」打ってしまったので、白13とオサエ込みを打たれてしまいました(白13は好点)。

そして、この後の、黒16が「ウッカリ手」。

隅を受けるのは良い手に見えますが、この場合は白17と打たれて、黒12の石が「封鎖」されてしまいそうです。

このように閉じ込められたような形は、「黒が悪い」と言われています。

【参考図⑤】

では、黒16手目でどう打てば良かったのか。

黒1の一間トビが好点だったでしょう。ここにトビを打つことにより黒の石が強くなり、白の石達の強弱が気になります。

これが今日のテーマの「弱い石から動く、封鎖を避ける」ということです。

【実戦の進行 黒24手目まで】

黒24は悪い手ではないのですが、少し働きが小さいように感じてしまいます。なんとなく後追いで中央に打ったようなイメージです。

この手では、AやBのハネツギを決めてしまうか(そうすると隅は黒地になりやすい)、Cなどと大場に先行するのが良かったでしょう。

【実戦の進行 黒26手目まで】

黒24と打たれても白は手抜き。

白25と白に先にカカリを打つことが出来ました。

黒26ではAの受けも考えられます。実戦の黒26の手は「鉄柱」と呼ばれる形ですが、この後攻められてしまう「重い石」になってしまう可能性があります。

【実戦の進行 黒28手目まで】

ここで、白も黒も「軽く」見て、放置していた左下隅ですが、白は白27と石を連絡する手を打ってきました。

この手に対しての黒28が、

(悪い手ではないのですが)厳密に言えば「重い」。

【参考図⑥】

7子局ですし、左下隅は白にあげてしまって、黒1などと連絡をしているのが良かったでしょう。これが「軽く」打つという事です。

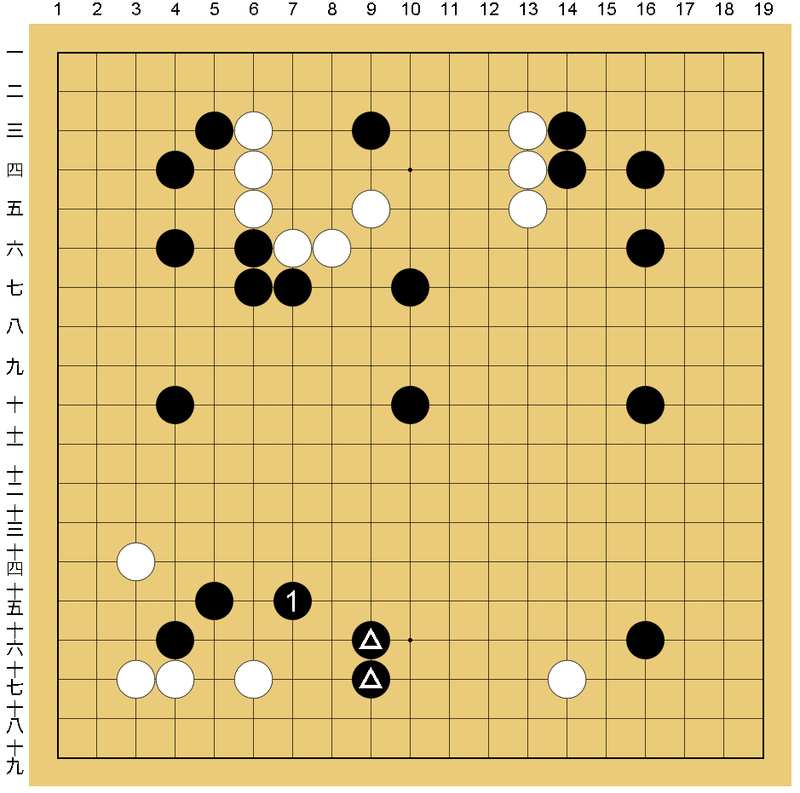

【実戦の進行 白35手目まで】

実戦は、白35手目まで進みました。

ここで、全体を眺めてみて下さい。

黒番で、どこかの石の強弱が気にならないでしょうか??

そうです。

下の図の鉄柱をした黒の二子が弱く感じてしまいます。

【実戦の進行 白41手目まで】

まだ取られてしまったワケではありませんが、

実戦のように白37とボウシで打たれると下辺の黒石の強弱が気になってしまいます。

この後、黒がどう打つかが大事なのですが、

実戦は黒42と右辺を受けてしまいました。

これは、この後の進行を考えると「ウッカリ手」。

黒は42手目で、どう打つのが良かったでしょうか??

正解は、

以下の有料部分で紹介します。

こんな感じで級位者の棋譜を解説していきますので(8割くらいの部分は無料で読めますので)、良かったらまた眺めに来てみて下さい。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!!

これから全100回を目指し、級位者に役立つ棋譜解説を発信していきますので宜しくお願い致します!!

【参考図⑦】

ここでの打ち方は沢山ありますが、「級位者のための棋譜解説」では、この手を正解にしたいと思います!

それは、以下の、黒1です。

サポートありがとうございます。コロナの影響もあり、今囲碁界はどんどん縮小していっています。どうにかしたいと思っている方は多いと思います。まずは小さな一歩から、囲碁の本を買ったり、近くの囲碁サロンに行ってみたり、周りに囲碁を教えてみて下さい。サポートは囲碁普及に使わせて頂きます。