【囲碁】級位者のための棋譜解説・第4回「両ガカリの定石/上辺への打ち込み/コスミツケの後の三々」ウッカリ手から学ぼう!

こんにちは。

IGOcompany【U】@毎日note継続中(219日目)です。

財団法人日本棋院での15年間の勤務を経て、囲碁をビジネスに起業。

もうすぐ10周年になる「宇佐美囲碁教室」という教室を運営したり、武蔵小杉の「永代塾囲碁サロン」にて指導碁や交流会をしたり、

「新百合囲碁学園」の学園長を任されたりしながら、世田谷や麹町、大学などで囲碁を教えて、ご飯を食べています。

昨日は、

武蔵小杉の「永代塾囲碁サロン」にて、

「木曜教室、入門レッスン、木曜交流会」の日でして、

前に棋士の王唯任先生の新宿教室を手伝っていた時の生徒さんが体験に来てくれました。

コロナでちょっと囲碁と離れていたらしいですが、こうやって生徒さんがまた訪ねて来てくれるって、先生冥利に尽きると言いますか凄く嬉しいです!!

今回のnoteは、

昨日の「木曜教室」「木曜交流会」で講義した内容になります。

教材と棋譜データはこちら。

このnoteに書いている事を基本として講義をしているんですが、実際の教室では口頭で色々と捕捉もしたりしています。

やっぱり、お客さんの顔が見えると、色々気になっていることが感じ取れるので、その都度説明を増やしたりしてるんですね。

というワケで、

(文章だと伝わりにくいかもしれませんので)、

もし、何か気になる事があればお気軽にコメント下さい。

この級位者のための棋譜解説では、出来るだけ分かりやすい解説を心がけているので、実際の講義よりはシンプルに書いているかもしれません。

前回のnoteは、こちら。

※必ず前回のnoteを載せていますので、もし興味があれば遡ってみて下さい

今回の棋譜解説のテーマは、

①左下隅、両ガカリの定石

②上辺、白の山型に対する黒の打ち方

③右下隅、コスミツケた後の三々入りについて

の3つです。

有料noteですが、ほとんどは無料で読めますので、

良かったら気楽に眺めてみて下さい。

ちなみに、

「級位者のための棋譜解説シリーズ」のマガジンはこちら。

「全部」の有料noteのマガジンはこちらになります。

(拙い文章かもしれませんが)、

コツコツコツコツと、皆さん棋力向上の役に立つ記事を書いていこうと思いますので、応援宜しくお願い致します。

【囲碁】級位者のための棋譜解説・第4回「両ガカリの定石/上辺への打ち込み/コスミツケの後の三々」ウッカリ手から学ぼう!

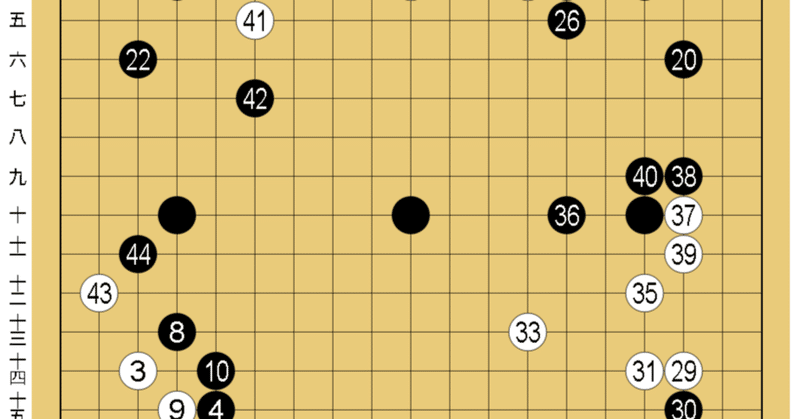

【棋譜解説総譜 1手目~55手目まで】

7子局の指導碁。

僕が白番です。

E藤さんの棋譜を題材にしました。

先程も書きましたが、

左下隅の両ガカリの定石、上辺に対する黒の打ち方、

そして、

有料部分で右下隅の三々に入った場合の打ち方を解説します。

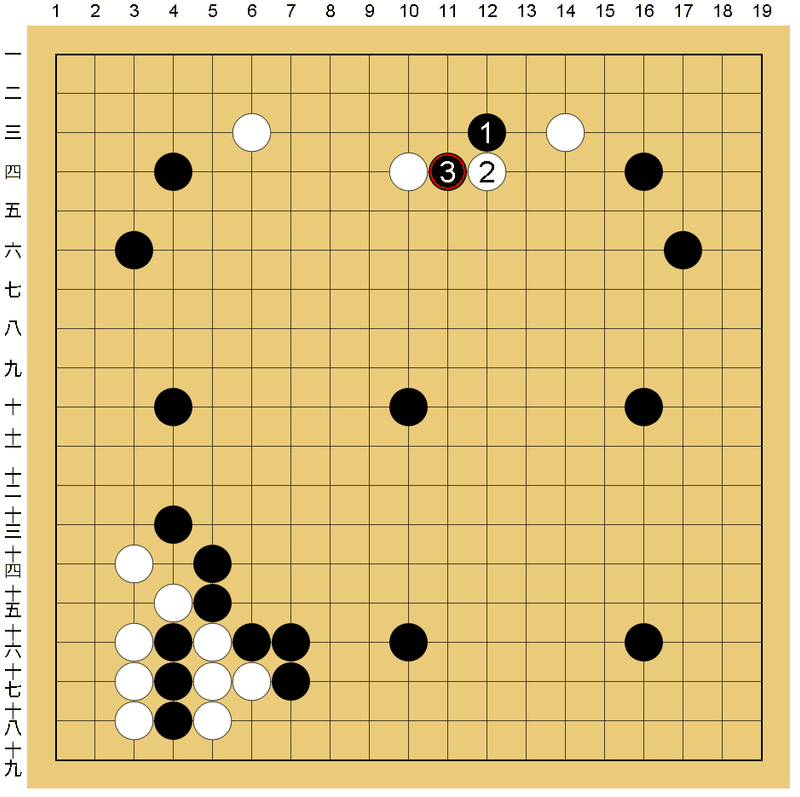

【白1手目~9手目まで 左下隅両ガカリの定石】

左下隅は、両ガカリの定石形。

級位者の方は、両ガカリをされるとどう打っていいのかと不安になってしまうかもしれませんが、黒4のコスミで頭を出すのが簡明です。

黒4でツケで打つ定石もありますが、まずはコスミで頭を出すこの形をしっかりと押さえておくのが良いと思います。

黒8のケイマは、落ち着いて打ちたければ一間トビでも構いません。

ただし、よく間違えてしまうのが、白9のアテコミに対する黒10の手です。

白9に対しては、Aと「カタツギ」で打つのが形になります。

Bの「カケツギ」の方が好形のような気がしてしまいますが…

【参考図① カケツギは失敗】

黒10とカケツギをしてしまうと、白11のハネに対して黒12とオサエることが出来ません。

×印の部分が傷になってしまうのです。

黒は、二目の頭とお尻をハネられているような形なので、ダメ詰まりなんですね。

【実戦の進行 白19手目の局面】

実戦は、形良く黒10とノビで打ちましたが、実は、これは失着。

白11の切りで隅が大きめに取られてしまいます。

とはいえ、

7子局の碁ですので、形勢はまだまだ黒良しです。

【実戦 黒20手目のシマリ】

細かい話ですが、

黒20のシマリはAにシマリを打った方が良かったでしょう。

【参考図② 上辺に対する黒の打ち方】

今回のテーマ図の2つ目。

黒24手目の局面です。

実戦は、黒24とツケで打ちましたが、

もし互先の碁だったら、この手は少し働きが乏しい。

黒24のツケで上辺を固めてしまっている意味があります。

囲碁には「ツケ」を打つとお互いの石が強くなるという効果があるのです。

下の図のように(実戦の進行)ツケノビで打ってしまうと上辺の白を固めてしまって、打ち込みの可能性を無くしてしまっているのです。

例えばですが、

黒からAに打ち込む狙いもあるのです(後述しますが、級位者の方はBで隅を確保してから、Aに打ち込む手もオススメです)。

(とはいえ、7子局ですと、ツケでお互いの石が強くなったとしても7子の威力がありますので、すぐに形勢が悪くなるということでもありません)。

【参考図③ 上辺への打ち込み まずはオススメの形】

この局面ですと、黒1としっかりと隅を確保する手もオススメです。

中央よりも隅の方が地が大きいですからね。

後に黒3と打ち込むのが黒の狙いで、黒1の石があるおかげで黒9までで隅の黒石と連絡しやすいのです。

【参考図④ 黒1の打ち込みから「失敗した」形】

参考図③で説明した黒1の手を打たずに、

下の図のようにいきなり黒1と打ち込む手も勿論ありますが、

このような変化にはしないように気をつけましょう(その意味もあって、参考図③の黒1を打ってからの打ち込みがオススメです)。

参考図③の黒1の石がないので、白10までで「ケイマの突き出し」のサカレ形。隅の黒地が痛んでしまいます。

【参考図④ 黒11のコスミで連絡している形】

黒1の打ち込みからは、このような変化も考えられます。

黒11に対して、白12で黒13の位置に打つと、黒に白12の位置に切りを打たれ白石が取られてしまいます。

この図は実際に盤に並べて確認してみて頂けると、分かりやすいかもしれません。

ちなみに、

シチョウが良い時に、黒1と打ち込んでから黒3とワリコミを打つ図もあるのですが、こちらは難しくなるので割愛します。

※どこかにこの図について解説したnoteがあった筈なんですが…。

もし、この図を詳しく知りたいって方がいましたら、コメント下さい^^。ワリコミからの変化を詳しく解説します。

【参考図⑤ コスミツケで固めるのも有力】

また、ちょっと素っ気ない(?)打ち方かもしれませんが、コスミツケで上辺を固めてしまうのも有力です。

AIはよくこのような図を示しますね。

後に白からAなどと三々に入られる可能性もありますが、それについての打ち方は有料部分で後述します。

【実戦の進行 2図 白45の三々入りにテーマ図まで】

実戦の進行、

右下隅白のカカリに対して、

黒は30のコスミツケで対応。

下に示したような実戦の進行になりました。

ちなみに、黒42と黒44は、やや「ウッカリ手(緩着)」になります。

級位者の方がこの手を指導碁で打っても何も注意しませんが(部分的にはしっかりと受けている形です)、

有段者・高段者の方がこの手を打つと、受けてばっかりの後追いの手ですね、と注意するかもしれません。

さて、

ここで最後のテーマ図です。

上の図で、白45と三々に入られた時の黒の考え方を、

以下の有料部分で解説してみますので、気になる人は是非ぜひご購入をご検討頂けると嬉しいです。

それでは、

まずは、ここまで読んで頂き、ありがとうございました!!

是非ぜひ、また読みに来てみて下さい^^。

※上のバナーをクリックしてもらうと「宇佐美囲碁教室」の詳細がご覧いただけます。

【参考図⑥ 白の三々入りに対する黒の対応】

ここでは、黒の簡明な応手をふたつ紹介します。

サポートありがとうございます。コロナの影響もあり、今囲碁界はどんどん縮小していっています。どうにかしたいと思っている方は多いと思います。まずは小さな一歩から、囲碁の本を買ったり、近くの囲碁サロンに行ってみたり、周りに囲碁を教えてみて下さい。サポートは囲碁普及に使わせて頂きます。