【囲碁】級位者のための棋譜解説 第5回「三々定石と隅の死活」ウッカリ手から学ぼう!

こんにちは。

IGOcompany【U】@毎日note継続中(231日目)です。

財団法人日本棋院での15年間の勤務を経て、囲碁をビジネスに起業。

もうすぐ10周年になる「宇佐美囲碁教室」という教室を運営したり、武蔵小杉の「永代塾囲碁サロン」にて指導碁や交流会をしたり、

「新百合囲碁学園」の学園長を任されたりしながら、世田谷や麹町、大学などで囲碁を教えて、ご飯を食べています。

本日のnoteは、

【囲碁】級位者のための棋譜解説 第5回「三々定石と隅の死活」ウッカリ手から学ぼう!

です。

よくある級位者の失敗(など)を「ウッカリ手」と表現してみました。

プロの棋譜解説では登場しないアマならではの貴重な「ウッカリ手」を学び、反面教師的にと言いますか、己の糧にしていただけると良いんじゃないかと思います。

前回のnoteは、こちら。

※必ず前回のnoteを載せていますので、もし興味があれば遡ってみて下さい

僕の有料noteは、(ほとんど)半分以上は無料で読めますので、良かったら気楽に眺めてみて頂けると嬉しいです。

ちなみに、

この「級位者のための棋譜解説シリーズ」のマガジンはこちらになります。

有料noteが「全部」載っているマガジンはこちらです。

マガジンの紹介noteも最近書いてます。

(拙い文章かもしれませんが)、

コツコツコツコツと、皆さん棋力向上の役に立つ記事を、書き続けていこうと思いますので、応援宜しくお願い致します!!

購入しなくても、スキなどのリアクションを頂けるだけでも喜びます。

では、

級位者のための棋譜解説をはじめていきます。

【囲碁】級位者のための棋譜解説 第5回「三々定石と隅の死活」ウッカリ手から学ぼう!

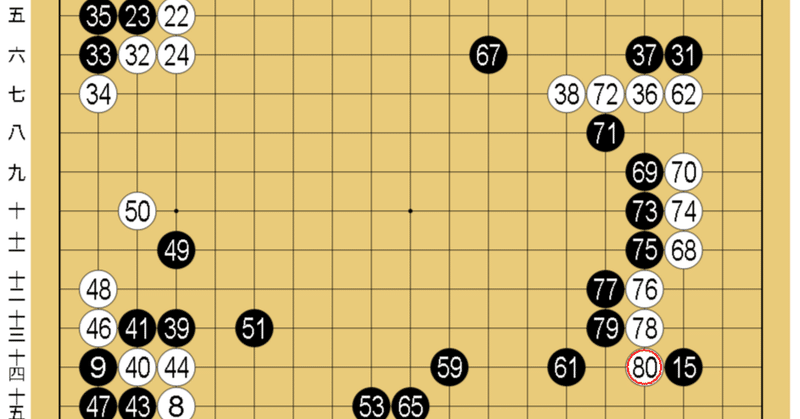

【解説に使った総譜 黒1手目~白80手目まで】

生徒さんと逆コミ15目を設定して、定先で指導碁をした棋譜になります。

黒番 A田さん 白番 宇佐美

一般的には囲碁インストラクターに9子で勝てたら初段なんて言われていますが、まだ初段になっていなくても、序盤を勉強するために、このように置き石を置かずに打つことも結構あります。

良かったら棋譜を並べながら、解説を読んでみて下さい。

【実戦の進行 黒17手目カカリまで】

左下隅、黒5とダイレクト三々。

白は白8とノビで打つと簡明形です。黒9までで切り上げて定石。

右下隅は、白10の一間高ガカリから白16のヒラキまでで「ツケヒキ定石」。

マメ知識をお伝えすると、右下隅のツケヒキ定石後の黒地は、だいたい15目と計算します。

【実戦の進行 黒23手目まで】

黒17のカカリに、白18のハサミ。

最初の内は、ハサミを打たれたら、三々入ると覚えておくと、級位者の方にはわかりやすいと思います(オススメの進行です)。

ただし、

この黒23は定石がうろ覚え。

この手で本来は…、

【参考図① 三々定石の進行】

上で解説した黒23の手で、ハネツギを決めるのがよくある定石です。

この場合は、白10と手を入れてもらえるので、黒が先手にもなります。

ここで手前味噌(?)的な宣伝ですが、三々定石をまとめた書籍を出版していますので良かったらクリックしてみて下さい^^。

この流れで、紹介するとモロにダイレクトマーケティング風ですが「【囲碁】三々定石の基本事項を総まとめ あなたは三々定石を知っていると自信を持って言えますか?」っていう本(だけ)がAmazonで異様に売れていまして。みんな三々が気になるんだと思います。https://t.co/dXv0CSFZpr

— 宇佐美太郎(宇佐美囲碁教室) (@sakinohaka0520) April 1, 2024

【実戦の進行 黒31手目までの局面】

実戦の進行は、ちょっと黒が打ちすぎている印象です。

級位者の方は、えっ?どこが打ち過ぎ??って思うかもしれませんが、

まず黒29が白の強い石に近づきすぎています。

黒31も強弱を意識せずに、地を稼ぎすぎている手になるでしょう。

【打ちすぎている局面】

黒△の石を助けるためには、Aなどと二間ビラキをする必要がありますが、黒は、左上隅を黒1と打って頭を出さないとマズイかもしれない。

黒にとっては、どっちも打ちたい局面です。

このようなどっちも打ちたい(囲碁はかわりばんこに打つから、どっちもは打てない)状態になるということは、打ち過ぎってことなんですね。

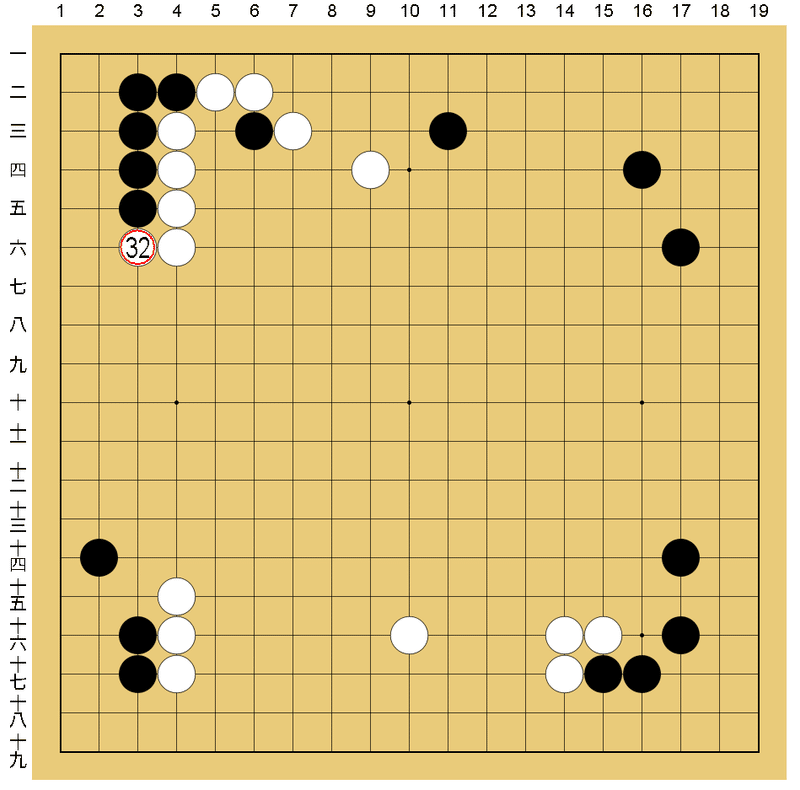

【実戦の進行 白32のオサエ】

白32のオサエは、スピードはありませんが、手厚い一手。

このように左上隅の黒が「封鎖」されたような状態になることは、基本的にはオススメしません。

級位者の内は、封鎖されてしまうと死活問題になってしまうことも多々ありますので、まずは閉じ込められないように意識したいですね。

【参考図② 隅の死活を確認!】

白32から、白1と白が連打しているような参考図ですが、

このような状態になった時に、黒は生きていると思いますか?

それとも死んでいると思いますか??

この形は、黒が「1の二」や「2の二」に一手入れれば生きの形。

もし、白にAとハネられると「黒先黒死」の生きられない形になるのです。

このような死活を正確に判断できるなら、白32のオサエをあえて打たせるような進行も考えられるかもしれませんが、

級位者の内は、兎に角、閉じ込められないようにしたいのです。

【実戦の進行 白36のカタツキまで】

白32とオサエられた時に、黒は死活が不安なので、黒33のハネツギを決めましたが、黒はヨセの時に打つような手を打たされてしまっているので(しかも後手)少し苦しい進行でしょう。

白36の手は「カタツキ」と呼ばれる一手。

このnoteでも良く紹介する手です。

【参考図③ カタツキに対する打ち方】

このカタツキに対して、覚えておいて欲しいのですが、

下の図のように三線を打っていく打ち方は「黒が悪い」と言われています。

囲碁を覚えた最初の頃は、この形は黒が良さそうに見えますが、実は白の方が嬉しいのです。

黒が地を多少取ったとしても、白の厚みの方が働くと言われています。

なので、

カタツキに対しては、

黒2とオシを打ってから、黒4のケイマのスベリが部分的な石の形です。

他の打ち方もありますが、まずはこう打つものだ、と覚えておいて良いと思います。

九段の棋士の先生が、教室でとりあえずこう打っておけば大丈夫って言っていましたので、そのままお伝えしたい石の形です。

【参考図④ 白3がノビではなくトビだった場合】

白3がノビではなく、トビだった場合は、

(※手を抜く時もあるのですが)、

黒4のワリコミが部分的な石の形です。

白7のツギに対して、黒は8までヒラキを打つことが出来ます。

また、この碁形の場合は、黒8でAに打つ手もありそうです。

【実戦の進行 黒39手目まで】

白38のトビに対して、黒は参考図のようにワリコミを選択せず、先手で黒39とケイマで打ってきました。

これは、下の図のように、白からケイマに打たれると、中央の白が厚くなってしまうという判断から打っているのだと思います。

しかし、この黒39は、級位者の方にとっては「ウッカリ手」と表現していいと思います。

ケイマで頭を出すのは、ちょっと打ち過ぎ!

この黒39では、どう打つのか良かったのかを有料部分で解説してみようと思います。NHK杯などでもよく見かける一手ですね。

それでは、

まずは、ここまで読んで頂き、ありがとうございました!!

是非ぜひ、また読みに来てみて下さい^^。

※上のバナーをクリックしてもらうと「宇佐美囲碁教室」の詳細がご覧いただけます。

以下、有料解説部分。

【参考図⑤ 黒39はこう打つべき!】

サポートありがとうございます。コロナの影響もあり、今囲碁界はどんどん縮小していっています。どうにかしたいと思っている方は多いと思います。まずは小さな一歩から、囲碁の本を買ったり、近くの囲碁サロンに行ってみたり、周りに囲碁を教えてみて下さい。サポートは囲碁普及に使わせて頂きます。