人手不足に対する3つのアプローチ

「全国公立文化施設協会九州支部 アートマネジメント研修会」で事例発表と パネルディスカッションへの参加にお声がけいただき、 9月27日から29日まで鹿児島に行ってきました 。

1日目は

・兵庫県立芸術文化観光専門職大学 藤野一夫 副学長による基調講演

・東九州で公立文化施設間での連携を30年以上にわたって続けている cwave ネットワーク協議会による事例発表

・続いて広島県及び廿日市文化ホールウッドワンサクラピアさんによる広島県内の文化施設連携による文化芸術の地域住民参画型モデル事業の事例発表

2日目は私がigokuに関する事例発表を行った後、全登壇者による「これからの連携を考える 〜つながることから生まれる新しい文化〜」というテーマでのパネルディスカッションという、2日間にわたる研修会でした。

藤野一夫先生によるパンチライン

藤野一夫先生による基調講演が、私にとってはかなり勉強になったもので、いくつか金言というか、刺さるパンチラインがあったので、個人的な備忘録としてここにメモしておきたいと思います。

①芸術によって、地域社会に眠っている資源(自然景観、伝統芸能、祭り、食、地場産業など)に芸術家が魔法をかけ、その魅力を目覚めさせ、磨きをかける。

→観客の眼差しを浴びてさらに磨かれ、文化資源が自ら光を発するようになる。

→「観光」の本来の意味。 リソース(資源)をキャピタル(財産/資本)に変える。変えるためにアートの力が必要。

②文化のこれからのキーワードは「ケア」と「シェア」

ジョアン・C・トロント

「ケアは人類的な活動であり、私たちがこの世でできる限り善く生きるために、この世界を維持し、継続させ、そして修復するためになす全ての活動を含んでいる」

③わたしと違うあなたとの出会いが、わたしを豊かにする。

わたしのまちが世界とつながる。世界から見つめなおす、わたしたちのまち。

④他者の視点

・当たり前のコトやモノが新鮮な驚きで立ち現れる。

・無意識的なものの意識が新たな価値を生み出す。

⑤文化的コモンズ

・地域の多様な文化的営みを共有し、分かち合える文化的コモンズ。

これからのアートのキーワードは「ケア」とのこと。 医療介護福祉のケア側の皆さんぜひぜひアートや文化芸術と繋がっていきましょう。また、文化芸術/劇場分野の皆様、 ケア側とつながりたい時は是非お声掛けください。

文化芸術劇場の置かれている現状について

1日目の基調講演や2つの事例発表を聞きながら、門外漢である私にとっても文化芸術/劇場の置かれてる現状というものを少しずつ伺い知ることができました。

有名なアーティストや公演を呼んできて観客はそれを座って楽しむという、従来からある「観賞型」というスタイルだけではなく、文化施設に求められる役割というものはどんどん多様化してきている。

求められている役割は増えて複雑多様化していくにも関わらず、文化施設が持つヒト・モノ・カネのリソースというものはどんどん縮小していっている。 さらには、人口減少による 観客数そのものの減少という厳しい現状を知ることができました。

こんな厳しい状況の中においても、

文化芸術/劇場はこれからどうしていくべきなのか。

どんな役割を果たしていくべきなのか。

それでも持つ文化芸術/劇場の力とは何なのかということを、

参加された皆さんと一緒に考える機会になりました。

キーワードは、「連携/つながり/ネットワーク」

文化芸術/劇場のチカラの一つは、「人を集める/人をつなげる」チカラだということ。

そして、文化芸術/劇場のこれから目指すべき方向性は、「つながる/連携」ということ。

高齢者福祉の領域には「フレイルの悪循環」と呼ばれる課題があります。高齢者の方の心身の状態が少しずつ悪くなり、徐々にQOLが悪化し、寝たきりや介護が必要な状態になっていってしまうことです。

これを予防するのは、

・家から出る

・体を動かす

・栄養のある食事をとる。

というシンプルな3つが効果的です。

また、医療介護福祉のプレーヤーが、一人暮らしの高齢者のご自宅を一軒ずつ回るのは大変な手間です。これからますます、一人暮らし高齢者が増えていくので、そのコストはさらに上がっていきます。

なので、週に一度でも、月に一度でも、高齢者の方々が自分が行ける範囲で、集会所や公民館に集まっていただけたら、、、

それは、

家から出ることにもなりますし、

その時点で、既に少し体を動かすことにもなります。

高齢者の皆さんが集まっている場に、医療介護福祉のプレーヤーが行けば、一軒一軒のご自宅を回るより、はるかにコストを低く、一度に何人もの高齢者の皆さんの様子を把握することができます。

いいこと尽くめです。

この「集める」のところを、文化芸術/劇場のチカラをお借りすることができれば、、、

医療介護福祉の領域と、文化芸術/劇場の領域がタッグを組むことができたら、つながり、連携をとることができたら。

これからますます増大が見込まれる社会保障費の抑制につながるかもしれませんし、医療や介護の依存度が下がり、医療介護の人手不足も少し緩やかになるかもしれませんし、なにより、私たちが究極的に目指す、一人ひとりがよりよく生きるということにもつながるかもしれません。

医療介護福祉と文化芸術/劇場との連携には、かなり大きな可能性と魅力とチャンスがあると思っています。個人的にも意識し、機会があれば、がんがんコラボしていきたいと思います。

その医療介護福祉と文化芸術/劇場のコラボの一例として、私の事例発表では「igoku」フェスというイベントの成り立ちや変遷というものを紐解きながら、この老いや死をテーマにした、医療介護福祉系フェスが、ほぼほぼ、いわきアリオスという劇場の力によって形作っていただけたものだということ。

文化芸術/劇場に協力してもらったおかげで、妄想から始まったものを、実際のフェスという形にすることができ、より良いもの、より面白いものにすることができたということ。

それはひとえにいわきの劇場のチカラのおかげなんだという話をさせていただきました。

どこもピンチ、これからもっとピンチ

先月、札幌で開かれた「第61回全国自治体病院学会」に参加させてもらいました。 シンポジウムのパネリストとして参加したんですが、そのシンポジウムのテーマも「生産年齢人口減少による医療従事者の働き手不足に対するアプローチ」というもの。文化芸術/劇場の領域だけでなく、医療の領域においても、これからの人手不足は深刻であり、同じ悩みを抱えています。

この日本全体が縮小(shrink)していく中で、あらゆる領域のリソース不足はこれからますます深刻化していきます。「うちは人手が余ってんだよね」という領域/業種はどこにもありません。

医療介護でも、農林水産業でも、製造業も、土木建設といったハードのセクションも、運輸などにおけるドライバーも、 観光業も、 教育現場も、飲食業も、文化芸術の領域も、 とにかくあらゆる領域、あらゆる業種において、特にヒトのリソースはどんどん不足していきます。

そして、このますます深刻化する人の不足において、私たちのこれまでの働き方や雇用形態の延長線上にその解決の糸口はなさそうな気がします。

ではどうすればいいのか

1.根源的なWhyを考える

1つ目としては「そもそものWhyを考える」というものがあると思います。

「何のためにやっているのか」

「誰のためにやっているのか」

ということを、日々の仕事の内容について本当に必要なのかということを一度立ち止まって考えてみること。

その取り組みは本当に必要なことなのか、

目的に合致していることなのか、

そのやり方は本当に必要な手続きなのか、

ということを立ち止まって考えてみる。

慣習的に行っているだけだとか、直接的にエッセンシャルなポイントにワークしていないと思われるようなものは、やめたり、やり方を変えていく。より効果的、より簡素化していく。

これまでと同じボリュームの仕事をより少ない人数でやっていくということは非常に難しい。だけど、人手がいないから、ただ簡素化するとか、ただやめるということではなくて、そもそも誰のために/何のためにやってるんだろう/どういう目的のために/社会をどういうよりよい状態にするためにやってるんだろうかということを考えることが必要だと思っています。

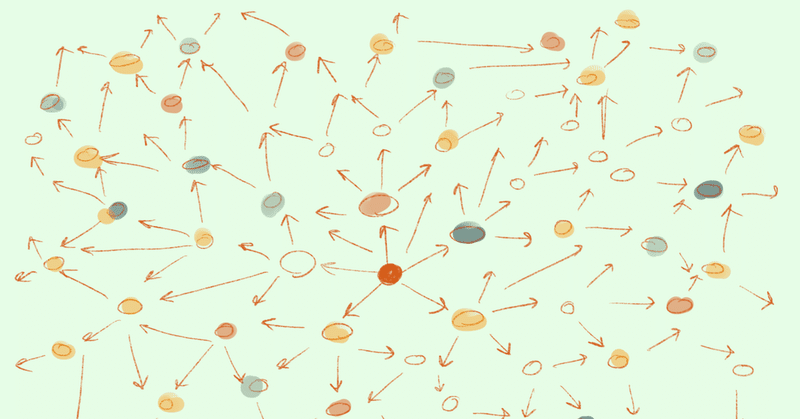

2.ネットワークの密度を上げる

2つ目は 「ネットワークの密度を上げる」ということがあると思います。 今回の事例でも発表しました「igokuフェス」というイベント。これは直接体験型で、老いや死についてを五感や身体性で感じながら、人生の最後に思いを馳せるというもの。そこに出演してくれたダンスカンパニー「んまつーポス」、即興演劇集団「ロクデイム」や、著名な写真家である平間至などの素敵なプレイヤーたちを僕は当初知りませんでした。

全て、いわきの劇場であるアリオスのスタッフの皆さんが私の相談に乗ってくれ、「こういう人がいますよ」と紹介してくれたおかげで、知ることができ、出会うことができ、出演していただき、ステキなイベントへとなっていったのです。

福祉部門にいた私と、文化芸術/劇場の分野のアリオスという、一見するとあまり関係のない分野同士がつながり/連携を持つことができたこと、すなわちネットワークの密度が高かったということが、老いや死をテーマにした直接体験型のイベントという、なかなか他に類を見ないものを、形にすることができたと思ってます。

ヒト/モノ/カネのリソースが増えていくということは、これからなかなかないと思います。そんなこれからにあっても、この「つながる/連携する/ネットワーク密度が上がっていく」こと、縦割り垂直型の従来の「上意下達」だけではなく、異なる部門領域の人たちとの横や斜めにつながっていく「ネットワーク密度」というものは、一つ大きな可能性/大きな力になり得るんじゃないかなと思います。

3.ひとりが複数の役割を

3つ目は、一人の人が複数の役割をこなすということ。本人が望めば一人が複数の役割を持つことができるようにしていくこと。

例えば、ソーシャルワーカーズラボという団体が掲げている「半福半X」 のように、福祉を半分しながらもう半分では違うことをするというイメージ。

例えばの例だが、「福島県いわき市の医療介護福祉の現場やigokuの現場を見に行きたい、ツアーしたい」という方がいらっしゃった場合に、私がワゴン車を運転し、その人たちを乗せて、いわきの医療介護の福祉の取り組みやチャレンジの現場にお連れし、プレイヤーの皆さんと引き合わせ、紹介しながら、その裏にある背景や想いみたいなものを伝えていくとする。

すると私はドライバーであり、物語や体験を案内する観光ガイド的な役割も果たし、いわきの医療介護福祉にも少しだけワークすることになる。一人ながら、3つの領域の役割を果たすことになるんです。

こういった働き方/動き方/こなし方みたいなものも考えていったり、小さくてもチャレンジする試行錯誤を、この国のいろんなところで行っていく必要があると思っています。

何度も繰り返しになるが、これまでの同じ分量の仕事を同じようなやり方でやるというのは、母数の人口/働き手が減っていくので、いつか必ず無理が出る、限界がやってくる。今までの延長線上/連続性の中には解決の糸口というのは見つからない。

これまでとは違ったこと、もしくはこれまでやっていたことの中から無駄/不必要/意味がないもの/非効率なものを思い切ってやめていく、より生産性の高いやり方に変える、本来の目的やゴールに向かっての取り組みに選択と集中をしていく。

と同時に、一見、逆に非効率のように見えるかもしれないが、多くの分野/領域間が相互につながり、連携のネットワークの密度を上げていく。

そして自分が望む/できると思えば、一人で複数の役割をこなすことができる社会にする。

テクノロジーの進歩の力を使うことは当然大前提だが、そのテクノロジーの進歩の力だけではなく、テクノロジーの力を利用したその上に、こういった3つの取り組みやチャレンジというものを重ねていく。その先にリソース(特に人手)不足の解決の糸口が見えてくるんじゃないだろうか。

今現在45歳である私は、医療介護福祉に軸足を置きつつ、そこに限定することなく、2025年から2040年ぐらいにかけての「人口減少-生産年齢人口の激減-多死社会」のフェーズをどう乗り越えていくのか、乗り越えるだけではなく、少しでも今より、よりよいものにしていくのかをライフワークにしていこうと最近思っています。

10月目前なのに夏のような真っ青な青空と 30度を超える熱い鹿児島で、本当に素晴らしい出会いを頂戴しました。そして、文化芸術の領域のこれからを考えながら、避けては通れず目を背けてもいけない、これからのこの国の大きな問題にも思いを馳せることができました 。

お読みいただきありがとうございました。

もしよろしければ、♡いいねやフォローをよろしくお願いします。

今年は年間50本投稿を目指します。 20本目/50

WEBサイト : https://igariryo.com

Facebook : 猪狩僚

Twitter : @RyoIgari

書籍『igoku本』:BASE shop

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?