「ドン・キホーテ」読書感想文

2024年4月11日~5月12日

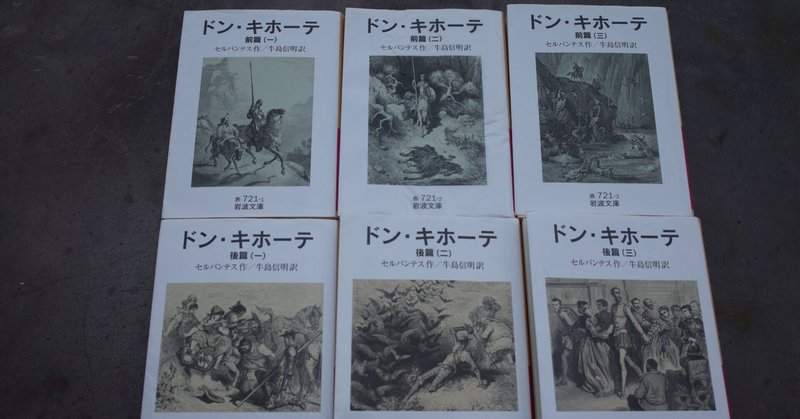

著者

ミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ(1547~1616)

訳者

牛島 信明

あらすじ

気のふれた郷士が、自分は遍歴の騎士だと思い込むようになり、従士(同じ村の農夫)のパンチョと、スペインを旅する物語。

印象に残った人物

1.サンチョ・パンサ。ドン・キホーテの従士。念願かなってとある土地の領主となるも、仕事は忙しく、付きの主治医のせいで食事も満足にとれず、最後には戦(大がかりないたずら)でもみくちゃにされ、心底領主に嫌気がさし、相棒の灰毛驢馬に号泣して泣きつく場面は、読んでいて嗚咽しそうになった。「本当に大事なものは、もうすでに手の中にあったんだね、サンチョ」と、語りかけたくなった。個人的に、「アンナ・カレーニナ」の草刈りのシーンと肩を並べるくらいの名シーン。

2.ドゥルシネーア

騎士ドン・キホーテの心の恋人。旅先で美しい女性たちに出会っても、勝手にドゥルシネーアに操だてして、女性たちとは距離を置くようにしている。ただし実在はしない。

騎士があまりにもドゥルシネーアのことばかり言うので、私自身、街できれいな女性を見かけると、「おお、麗しの思い姫、ドゥルシネーアよ!」と心の中でつぶやくようになってしまった。

感想

狂ったオッサン二人が行く先々で騒動を巻き起こす。

とにかくドン・キホーテ(以下、騎士)は、思い込みが激しすぎる。旅籠を城と思いこんだり、風車を巨人と思いこんだりするのはまだ序の口。商隊や葬儀の行列や山羊や豚の群れを敵軍と思いこみ、実際に襲い掛かったりもする。やってることは追いはぎや通り魔。従士のサンチョは騎士よりも常識がありそうだが、さにあらず。征服した島の領主になることを信じたり(これはのちに、悪戯好きの公爵によって実現する)、爵位をもらうのを夢見たりする。

最初に書いた通り、「狂ったオッサン二人」の物語であることは間違いない。

ただ、そんな騎士にも行動規範となるべきものは存在する。その一つが過去に出版された多くの「騎士道物語」。彼が何か判断を下す時は必ず「過去の騎士道物語ではどうだったか?」という、いわば前例主義に乗っ取っている。傍から見るとただの狂人にしか見えなくても、彼には彼なりの道徳があって、もしかすると騎士からすると世間の方が狂っているように見えているのかもしれない。ふとドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」の序文「著者より」に書かれていた次の文章を思い出した。

『変人は「必ずしも」部分であったり、孤立した現象とは限らないばかりか、むしろ変人こそが全体の核心をはらみ、同時代の他の連中の方が、なにか急な風の吹きまわしでしばしその変人から切り離されているといった事態が生じる』

そう、私たちは「ドン・キホーテ」を読んで簡単に「狂っている」と言い切ってしまうが、果たしてそれは真実なのだろうか? 狂っているのは実は私たちの方じゃないんだろうか? と、そんなことを考えてしまった。

騎士はいついかなる時も「騎士道物語」を行動規範にして、それゆえに狂人扱いされるが、しかし考えてみれば、何かの書物を行動規範にするということは、全世界的に行なわれていることでもある。代表的なのは「聖書」や「コーラン」で、その宗教を信じる人は、その聖典に書かれたことを行動規範としている。自分で深く考えた末の行為でなくても、その行動規範さえ守れば、「まともな人」と認識される。そしてその規範から外れた人は自動的に「異教徒」とか「狂人」と見做される。そこには「その行動規範自体が実は狂っているんじゃないか?」という批判的精神は一切存在しない。盲目的には、信じるべき宗教を信じているだけ。つまりは妄信。ある特定の宗教を信じる人と騎士ドン・キホーテと、一体何が違うのか? 日本の文化人みたいな人がこんなことを言っていた。

「キリスト教とオウム真理教が違う点は、その“規模”だけ」

であると。

ドン・キホーテの場合も、全く同じではないだろうか?

セルバンテスはその経歴を見るとなかなかに苦労人なので、きっと社会的な不条理をこの物語で風刺しているのかもしれない、いや、そうに違いない! と思って読み進めていたんだけど、最後まで読んでみると、騎士は今まで信じてきた「騎士道物語」を否定して、自分の行ないも反省してしまう。そして、なんだか暗~い雰囲気のまま物語は終わりを迎える。

……なんだか宙ぶらりんな気分のまま解説を読んでみると、この「ドンキホーテ」という物語は、当時流行していた騎士道物語を批判するために書かれたとか。

「え? まさかの、“そのまんま解釈”?」

本書の解説では、それ以上のことは書かれていなかったので、ウィキで調べてみると、18世紀の研究では、確かに「騎士道に代表される古き悪習を諷刺した」とされていたようだけど、その後、色々な解釈が出てきて、前述したドストエフスキーなんかは「人間の魂の最も深い、最も不思議な一面が、人の心の洞察者である偉大な詩人によって、ここに見事にえぐり出されている」なんて言ったりしているとか。ってことは私の深読みも、あながち的外れではないのかもしれない。

まあ、難しいことは抜きにして、この「ドン・キホーテ」は、純粋に面白かった。騎士と従士のとりとめもないけど楽しい会話。次から次へと出てくる濃い登場人物たち。さらに、本筋とは全く別の物語「愚かな物好きの話」の挿入などなど、誰か書評家みたいな人が言ってたけど「おもちゃ箱みたいな小説」ってのがピッタリくる表現だと思う。

またいつの日かじっくりと読んでみたいと思うくらい、素晴らしい作品でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?