「たまたまの人生」を、今日も生きているだけですから。 / 岩松翔太(M-HAND Inc.)

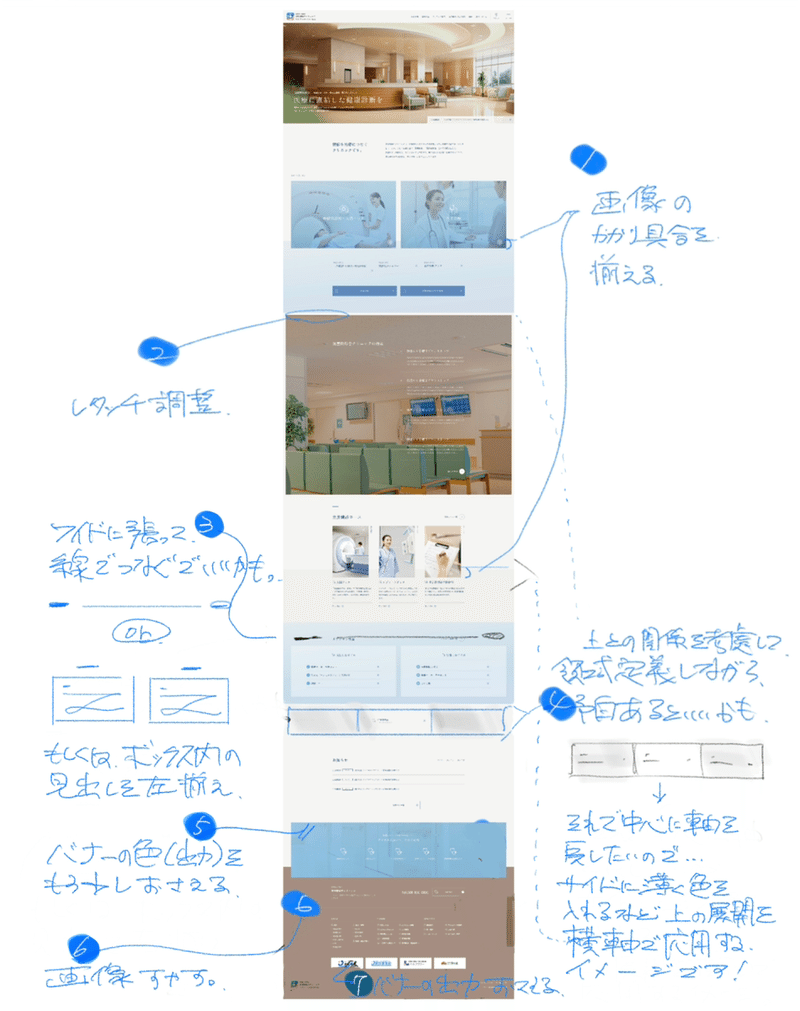

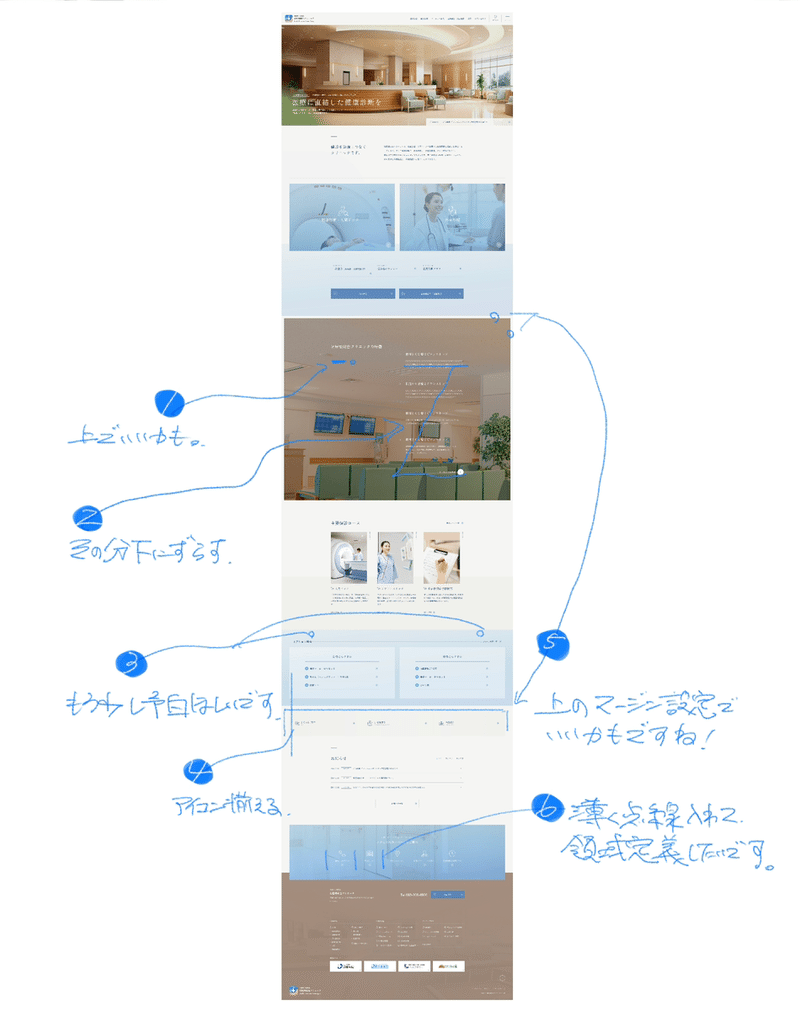

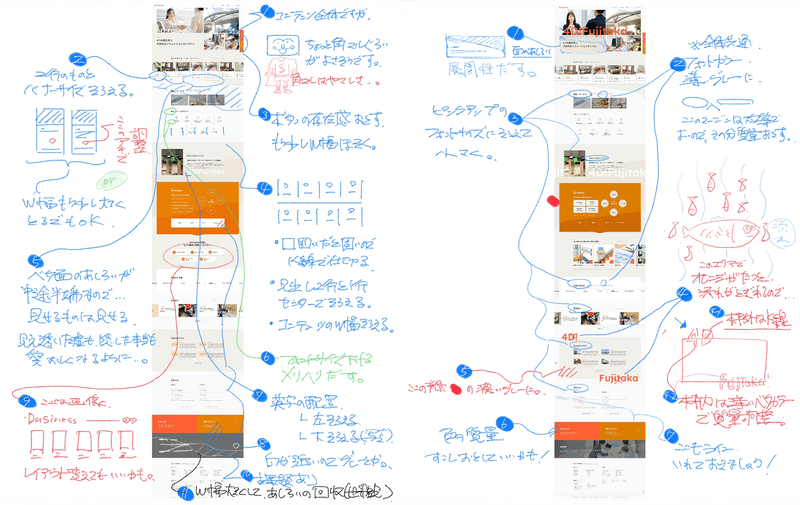

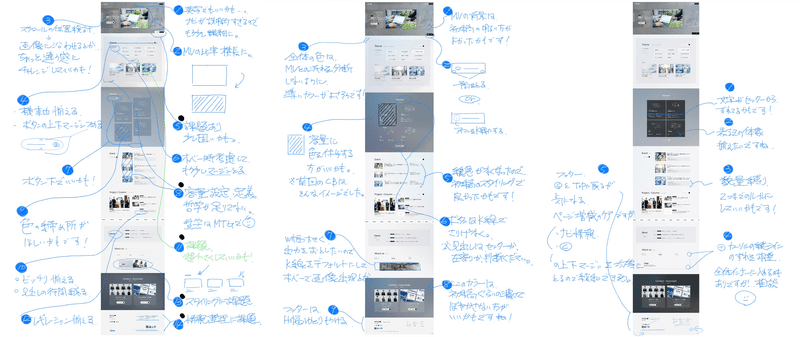

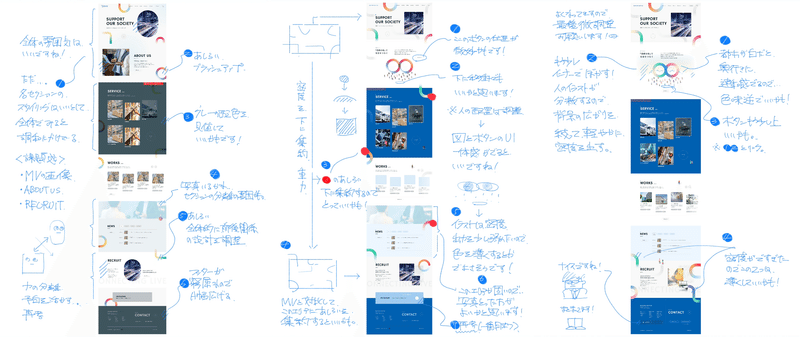

みなさんは、あの「チェックバック」を見たことがありますか?ウェブサイトのデザインの上を、赤と青が織りなすアナログのタッチで、解剖するかのように言葉が描かれていくさまを。デザインの天から地までを自由に行き交うそれはまるで、それ自体が作品ではないかと思ってしまうほど。それはタイムラインを清らかな川のように流れてきて、眺める人たちもすこやか気分になって現実世界へ還っていくのです。

実はこの「チェックバック」。実際にとある制作会社のとあるアートディレクターが、すべてのクライアントワークで必ずやっているプロセスなんです。この「チェックバック」の謎が知りたい…。みなさんも思っていたことと思いますが、わたしたちもそう思っていました。よし、聞くならこのiDIDインタビュー企画が生きている今しかない。あらいざらい聞いてみよう!

…というところからスタートしたのが、今回のインタビュー企画。とある制作会社とは、株式会社エムハンド。とあるアートディレクターとは、岩松翔太さん。そのチェックバックには、愛と感謝の軌跡が描かれていました。それではiDID Magazineインタビュー第3回。いってみたいと思います。

岩松翔太

M-HAND取締役/アートディレクター。東京工芸大学芸術学部デザイン学科卒業。2018年エムハンドに入社。コンサルティング部・デザイン部のマネージャー業務と兼任で、アートディレクターとして大手採用サイトなどを中心に担当。情報設計からビジュアルメイキングまで幅広い業務をこなし、アウトプットの品質向上に注力している。

■岩松さんのキャリア変遷

目が見えるとは、どういうことなのか

——それでは、子どもの頃のことからお聞きしていきます。絵を描くことが好きだったそうですね。

はい、絵を描いてました。4人兄弟でお金に恵まれた環境ではなかったんですが、父が芸術や文化的なものを好んでいて、クラシックを聴かせてくれたり、絵画展に連れていってくれたりしていたんですね。その流れで自分でも描いてみよう!と紙とペンを使って描いてみたら、まわりが喜んでくれて。僕もうれしくて、それからよく描くようになったんです。

——どんな絵を描かれていたんですか?

ちょっと変わった絵でしたね。展覧会で見たピカソの衝撃が強く残っていたんです。父は障がい者の介護施設で働いていて、たまに連れていってくれたんですが、そんなとき僕はそこで障がい者の方と、絵でコミュニケーションを取っていたんです。「このおじさんはなんかマイナスなものを背負ってるぞ」「この人は怒ったら怖いかも」とか、エネルギーを感じ取って色に織り交ぜてみたりしていました。純粋に、見えるもの以外のものを感じ取り、表現できることが面白かったんですね。

——岩松さんのおばあさんも、目が見えない方だったそうですね。

そうなんです。だから「目が見えるとはどういうことなのか」をよく考える子どもでしたね。たとえば、自分の気配を殺してもおばあちゃんは気づくのか、とか。おばあちゃんは気づくんですよ。「タンスの奥にあった1万円がなくなってるけど、誰じゃ?」って。僕に見えていないものが、おばあちゃんには見える、それが不思議で。僕は目が見えている分、ちゃんと見なければ、というのが自然に意識づけられていたと思います。

——小学生の頃も、絵を描き続けていたんですか?

はい。ただ、見えるもの以外を描いてしまうので、先生に直されたり居残りで描かされたりしてました…。でも僕は自然に(見えないものを描くことを)やっていて。先生のチェックを受けて直した絵が賞を取ったり、小中学生向け冊子の『なつやすみのとも』九州版の表紙になったり。ちなみに居残りで描いた絵も、県の賞を取ってました(笑)。でも、僕は自慢だとも思ってなくて、普通に嬉しい、ぐらいで自然にやっていましたね。

——中高ではサッカーをやっていたと。美術ではなかったのですね。

僕は鹿児島県育ちでして、これは田舎特有の文化かもしれませんが、そこは陰気な性格だと生きていけないようなところだったんです。サッカーは友達が欲しくてはじめたんですが、辞めたら負けみたいな感覚もあって続けていましたね。当時の僕はファッションも好きだったんですが、ここだとそれが粋がっているように見られてしまって。クラシックの影響でやっていたピアノも、陰気に思われてしまうので隠れてやっていました。そういった「人前でやること」と「隠れてやること」の両軸で生きていたのかもしれません。

——絵を描くことも、続けていたんですか?

美術部には所属していなかったんですが、授業は美術が一番好きでした。デッサンも上手だったと思います。美大の教育実習生の方も「美術の道に進んだ方がいいよ」と言ってくれていたんですが…。デザインも絵も、今でこそオープンですが、当時は職種としての認知が低く、それらを「生き方」として定義できなかったんです。そのため根拠をもって続けることができず、親と縁を切るぐらいの覚悟で進まないと道は開けない、そんな状況でしたね。

——そんな中、高校3年生のときにグラフィックデザインを知ると。

そうなんです。少年誌にイラストを送ったりもしていたんですが、その流れでグラフィックデザイナーという存在を知りまして。そのとき「デザイン系に進みたい」と思ったんです。それまで僕は美大に行くための勉強をしていたわけではなかったので、東京藝大や武蔵美は無理でも、東京工芸大学だったらいけるかもと思って、受験しました。

自分は、何を制作していったらいいんだろう

——東京工芸大学ではどのようなことを学びましたか?

デザイン学部のビジュアルコミュニケーション学科で、ビジュアルを通して社会とコミュニケ―ションをとっていくための課題があり、考えてはつくる、ことの連続でした。僕は、イラストとグラフィックを融合させたような作品を作っていました。それが、2年生の時に『ひとつぼ展』※という公募に入選したことをきっかけに「つくること」や「個性」に向き合う日々がはじまり、辛くて苦しい学生生活を送ることになるんです…。

アートやデザインの文脈において、自分が新しいと思っていたものは、もうすでに世の中にあって、その歴史を知らずにオリジナリティだと思ってしまうことってなんて罪深いんだ、と。アートも0か1の世界で、文脈を踏まえて時代性と合致すればそれが個性になるわけですが、僕はその概念をうまくつかみ取れなくて。「じゃあ、自分は何を制作していったらいいんだろう...そもそも自分とは何か」と、深く悩みこんでいました。

※ひとつぼ展…リクルートが運営するガーディアン・ガーデン主催の公募展。2009年に「1_WALL」としてリニューアル。2023年8月に閉館し、東京駅直結のアートセンター「BUG」の活動がスタート。

——小さい頃は描きたいものを描いていたのに、美大の世界だとそれでは成立しなくなってしまったと。

ひとつぼ展で賞を取ってから、なぜ、作品が自分の好きなものに偏ってしまうのかを考えるようになりました。そこから脱却するには、自分が表現として使っている余計なものをマイナスしていかなければ、と。イラストやグラフィックは「見たものを前面に照射する」ということだと思うんですが、それらを削っていった先には、人間がいて。人間はなぜ生まれるのか?この宇宙とは何か?と考えがマクロに展開していって、その全方位の宇宙感を照射しようと思うようになったんです。

——なるほど。そういったプロセスに至る最中で大学を卒業されて、表現の研究を続けていくわけですね。就職という道は考えなかったのですか。

全く考えませんでした。この謎というか、もやもやが消えるまでは続けないと、と思い、就職はせずに作家活動をしていこうと決めてました。

——この時期、イラストレーターの若尾真一郎さんとの出会いも大きかったそうですね。

当時、若尾真一郎さんが東京工芸大学で教鞭を取られていて(のち東京工芸大学学長)。若尾さんのデザイン・グラフィックに精通した間の取りかたと、ウェットで生きた線に魅了されたんです。若尾さんは、ものづくりの思考からアウトプットまでが一本の線で繋がっている人で、僕もこういう人になりたいと思っていました。

宇宙からポッと出てきた「玉ねぎ」

——大学を卒業してから4年ほどは、アルバイトをしながら作家として活動していたわけですね。

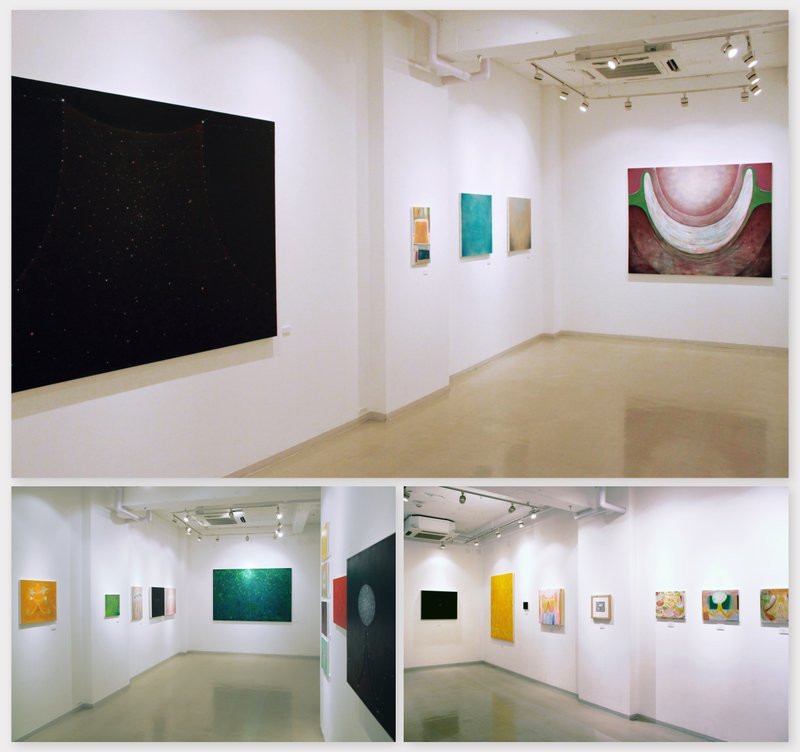

若尾さんからは「まず5年は続けて、結果が出なかったらやめなさい」と言われていました。その結果をどう捉えるかが、君の人生の分かれ道だと。それで、2009年から2011年にかけて3回、個展を開催しました。その都度考えたことや収集したことをアウトプットして、起点を作り、空間の中で回すという、一連の流れを作り上げられたのはよかったのですが、その反面「作品を描いているだけじゃダメなんだ」という実感もありました。自分が作りたいものを作るだけではなかなか人に受け入れられないんだな、と。

——こちらが、当時個展で発表されていた作品ですね。確かに、人間らしきものが存在していない。

そうですね。この時期になると、もはやひとつぼ展とは全く真逆の世界観のものになっていますね。ここに至るまでにあらゆるトライ&エラーを重ねました。社会性だったり「言葉さえも捨てていく」覚悟でやっていました。そういう表現の本質に向かうようなアプローチでやっていたからか、どんどん自分の個性が薄まっていきましたね。今振り返って考えてみると面白い事実なんですが…。

——逆に、個性が薄まっていくんですね。自分のオリジナリティを追求していくと、個性がなくなっていく。

すべてを照射して個性を作っていく話だったのが「なぜ自分は存在しているのか」を疑い出すと、全方位になる。その間でいろんな個性に向き合って、それを捨てていく作業が必要になる。それで得られたことは「全体を俯瞰する視点」だと僕は思っていて。まるで、おばあちゃんの目のような…。

そういえば僕、学生時代に居酒屋でアルバイトをしていたんです。3時間かけて大学に通い、学校が終わったら深夜2時までバイトして、帰宅してから課題をして…という感じで時間がないなら寝ないでやる日々でした。でも、経済的支援に恵まれている学生は時間も余裕もあるのに課題をやる時間がないって言っていて、それが悔しくて。でもふと思ったんです。その人たちを責めても仕方ない。とにかく目の前のことをがむしゃらにやろうと。そんな自分の目の前に、玉ねぎがあったんです。よし、意義はなくても目の前のことに取り組もうと、居酒屋のアルバイト中に玉ねぎを切りながら思ったんです。

——マインドフルネス的な。エムハンドに繋がってくるような気がします。

玉ねぎって、叩いているだけでは目にしみるだけで。 刀もそうだと思うのですが、刀が触れる瞬間、刃を沿わすことで切れる。切るということは沿わすことだと気付いたんです。この目にしみる問題を解決するために、目の前の玉ねぎに向き合う。そしたら結果的に、とてもおいしい玉ねぎスライスができたんです。理屈が分かっても、身体の技術が追いつかないので、切れるようになるまでにたくさん指を切りましたけど…。

——ものすごい宇宙のマクロなところまで行くところまで行って、そうしたら、目の前のミクロなものがポッと出てきた。岩松さんの中での大きな転換ですね。

おいしい素材を使って料理をするのもよいのですが、そもそも手元にあるもので工夫ができるんですよね。そういう当たり前なことの大切さに気づいたんです。「求められた条件で最善を尽くす」ってことが、玉ねぎから今に繋がっていることかもしれないですね。

ものづくりと経済の接続と、教育

——この時期、作家活動をしながら講師もされていたそうですね。

大学で教授のアシスタントをしていました。若尾真一郎さん、谷口広樹さん、TDC事務局長の照沼太佳子さん、グラフィックデザイナーの廣村正彰さん、福島治さんと一緒に授業を担当していました。ここでは、教授陣それぞれの年間の授業方針とテーマが設定され、生徒に課題を発表してもらい、フィードバックするといった一連のプロセスを5年間見ることができました。主に1〜2年生を対象とした授業でしたが、今の僕にとって掛け替えのない財産になってますね。

このときは「岩松が描きたいものを、デザインに織り交ぜてみんなに広める、みたいなやり方がいいんじゃないか」って、特に福島さんによく言われていたんです。ただ、よいものを作ればいいわけではない。それを、経済にちゃんと接続させていくこと。そこを考えるようになったんですね。当時の僕は、本当にいいものを作れば伝わると思ってたんです。でも、伝える努力をしない限りは、本当によいものにはならないことに気づいて。

——ものづくりを経済に落とし込むという意味での、絵とデザイン。また、この時期に教授のアシスタントをすることで得られた、教えることのサイクル。エムハンドで岩松さんがやられてることにつながっています。

そう、つながってるんですよ。美大生って面白くて、僕は一流になるぞと思って行ってましたけど「美術が好きでなんとなく美大に来た」って人もいて、そもそもみんなベクトルが違うことに気づいた。また、生徒への伝え方やフィードバックの仕方も、個別に最適化しないといけないってこともわかってきました。

評価されるために生成されるデザイン

——そして、作家活動をしながら、リクルートに職場を移していくんですね。

まず、この時期に結婚をしまして..。当時のいろいろな状況もあり、もう少し働く方にもシフトしなければと考えていて、そんなときリクルートに誘っていただきました。社会貢献活動の一環としてのギャラリー運営が主で、ここでも作家活動と並行しようと思っていました。

ここでは、大学時代に先生方と話していたような、デザインやアートの思想的な知識が全く役立たなくて。現場で何も出来なかったんです。自分で自分が歯痒くて、悔しかったですね。ここで逃げたら、自分が信じてきたものが全部が崩れてしまう…と思い、気づけばかなり忙しくなっていました。作家活動も徐々にできなくなってしまって。

——この時期、デザインのことを「好きだけど、嫌いにもなった時期だ」と。

とにかくたくさんのデザインに触れ、プロモーションをするために、手を動かす日々でした。デザイナーの思考への理解や感動、憧れが形成される一方、このサイクルで仕事を続けていると、デザインが「評価されるため」に生成されて、全く市場と繋がっていないような感覚が芽生えてきたんです。このギャラリーは「出会いを形にする」活動を大義を持ってやっていて、そこに僕も共感していましたし、一流のデザイナーの思想やアウトプットは尊敬に値します。その反面、展覧会が終わると展覧会の什器などいろんな資源がゴミになってしまうという現実もあって…。この、綺麗事ではない部分を処理しなければいけなくなった時に「人を惹きつけるものはブラックだな」と思ってしまったんですね。

アートやデザインについては雇用の問題もあって。美大などの教育機関が数多くの学生を入れるわけですが、その先の雇用先までを作れていないのが現状なんです。そういった場所で語られるデザインというのは「好きなことでお金を稼げます」みたいな売り文句になって、生命の全体像において大きく課題が残るものになっているんじゃないかと思うんですよね。

——華やかなデザインの裏側にある、いくつかの課題点が見えてきたと。最終的にはこちらも2018年に退職します。

子どもができて、生活のことを考えなければならなかったし、体力的な問題もありました。ここでできることはやりきったな、と感じていたし、学べることは学べたとも思い、退職しました。グラフィックや広告領域だけなのかもしれませんが、当時、いいものを作るためには予算があることが前提で、働く人は徹夜で作るのが当たり前でした。「品質」が最上位で、必然的にそこに人が集まって、いいものをどんどん作っていくその裏で「仕組み」や「土台」が置き去りになる。いいものを作る以外の部分で、キャリア形成や、やったことの評価が最適化されてない印象を感じていたのも事実です。

一社だけ受けた制作会社、それがエムハンド

——エムハンドに2018年に入社することになるわけですが、当初、デザインとは全く違う業種も考えてらっしゃったそうですね。

空間演出ができるような不動産業界を探していました。ものを作っても最終的な置きどころを定義できない限りは無駄になることを理解していたので、最終的に空間設計とかに携わらない限り、これらの課題をクリアできないな、と。不動産やリノベーションといった領域を探してましたね。

——それまで、ウェブという領域に興味はあったのでしょうか。

リクルートでは毎年一年かけて、ギャラリーと交流のあるクリエイターの方々にボランティアで制作いただいた作品を展示・販売し、収益金をチャリティーとして寄付する展覧会を行っていたんです。「日本のものづくり・産業を、デザインの力で発信していく」というプロジェクトでしたね。2014年までのプロモーションは、ギャラリーでの展示と製品一覧をまとめたパンフレットだったんですが、それが2015年から展示とWebサイトに変わったんですね。それと同時にAirレジ※をギャラリーに導入したり、徐々にウェブにシフトしていったんです。その時、DTPだとひとつのミスも許されない世界だったのが、ウェブだと「修正ができて、更新もできる」。そこにとても感動したんです。当時は発注側だったのですが、なんだかこれは楽しそうだなと思って。

※Airレジ…リクルートが運営している、0円でカンタンに使えるPOSレジアプリ。

——ウェブデザインというよりは、ウェブのあり方に対しての魅力ですね。廃棄物も出ない。

それまで作品づくりや紙のデザインを経験してきたがゆえに、Webのあり方が新鮮で。あんなに人を呼ぶのに苦労してたのに、タダでみんな見に来れる。それってなんて幸せなんだろうと。

——そんな経緯もあり、制作会社も一社だけ受けたと。それがエムハンドさんだったわけですね。

はい。これまでの領域ではなく「未知の世界で戦ってみたい」と思っていましたし、今までの自分を捨てて、新しい自分として生きていきたいという気持ちもあったんですよね。かといって、未経験の世界に飛び込むには覚悟も必要だったので「ここで戦ってみたい」と思える会社にしたいというのもありました。

——その流れで、山手さん(エムハンドの代表)と面接をしたと。この時の出会いが、その後の岩松さんの道筋を決めるわけですね。

エムハンドは京都から始まった会社ですが、当時は東京支店を強化していこうとしていた時期で、山手の熱量がとても高かったのを覚えています。面接ではエムハンドの仕組みや、各種制度、スケジュール管理の仕方などを聞いて「自分が前職で定義できなかったことが、ここでされている!」と感動しました。つくることにはまだ可能性があるのかもしれないと。

エムハンド最初の3年

——ついに、エムハンドの話になりました。ウェブは未経験だったわけですが、どのように経験を積んでいったのでしょうか。

最初はクリエイティブディレクターとして、自分の売上ミッションを達成するために、トライ&エラーの連続、社内メンバーとのコミュニケーションなどで、実務を覚えていきました。ただデザインに関しては、前職時代にすごいプロトタイプ(仲條正義さん、葛西薫さん、菊地敦己さん…錚々たるデザイナーさんたちのデザインデータ)があがってくるのを目の当たりにしてきていたので、そういうものが上がってこないな、と。それで、クオリティ担保のためにDTPや細かいことを巻き取って徹夜でやったりしていましたね。未経験であるということがバレないように全力でした。ただこんなことをしていたら、ミッションも何も達成できない。結果「コミュニケーション」が足りていないんだな、という事実に至って。とにかく、日々学んでいましたね。

——その後、2021年3月には役員になられて、6月には自社採用サイトの制作を山手さんから依頼されるまでになったわけですよね。この3年間に何があったのでしょうか。

今までの鬱憤を晴らすように、作るってこんなに楽しいのか!と。ファインアートではお金にならなかったのに、自分が作りたいものでお金をもらえる。その後、たまたま出会った方にデザインもできることを認識していただいて、色々とお仕事をいただけるようになったり、鹿島建設さんの採用サイト制作のコンペにディレクターとして参画させてもらって、大きな案件だったのですが、受注できた。それをきっかけに、全く休む暇もなく気づけば3年が経ってましたね。僕だけ名刺の肩書きが徐々に変わっていって、3年目ではチームマネジメントをするようになっていました。

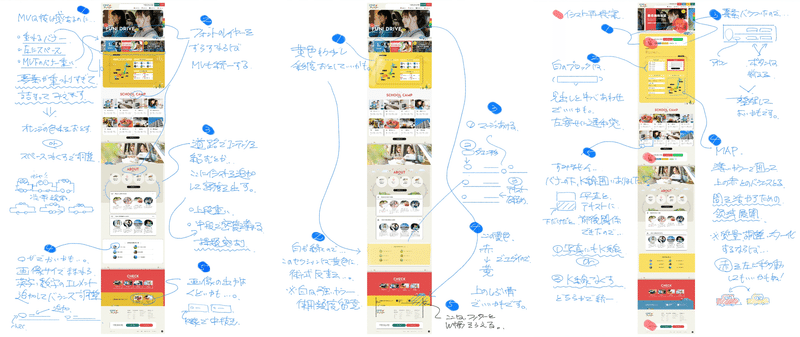

■制作実績

エムハンド RECRUITING SITE(2022)

——岩松さんが3年目に担当された採用サイトのお話もお聞きできればと思います。採用課題として、対外的なイメージと現実のギャップの払拭と、インナーブランディングの必要性も感じていたそうですね。

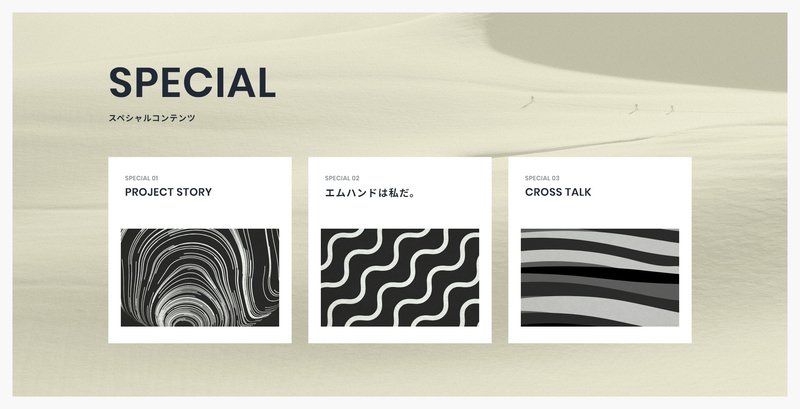

採用サイト制作前に、ちょっとした組織崩壊が起こりまして。そのタイミングで社長にご指名いただき役員になったんです。まずは2人で現状の課題を認識し、そこにコピーライターの方も交えて、ビジョンミッションバリュー(VMV)を再定義しました。ここで「エムハンドは私だ」というスローガンもできたんです。その流れで、採用サイトは(岩松さんに)任せたい、と言っていただいて。そこから方向性を具体化して、採用サイトの設計から、プロセスの計画までを一気に行いました。

——制作の座組みとしては、まず岩松さんがクリエイティブディレクターだったわけですよね。

当時ディレクターが何人か抜けてしまっていたことと、ちょうど決算月前後でディレクターが新規案件を受けられないなどの事情も重なり、デザイナーのリソースが空いていました。「自社案件でリソースを埋めなければならない」という課題もあったんです。そこで僕が座組み設計をして、メインのトップデザイナー、ビジュアルを作るデザイナー、など実現したいことを細分化して、そこに複数のデザイナーを絡み合わせるように入ってもらって。ワイヤーフレームも大枠は僕で、あとはデザイナーさんと一緒に仕上げていきました。

——岩松さんご自身としては、どのあたりに注力しようと考えられていましたか?

エムハンドは、制作にあたって各々が作業領域を分けて担当しています。仕組みとして機能する一方、糸電話のように情報が伝わっていくことで、遠くで関わる人の熱量がどんどん少なくなっていっているように感じていたんです。これは悪く言えば「言われていないこと以外はやらない」みたいなもので、主体的にチャレンジすることも少ない状況だと感じていました。なので、この案件に関わる人の一人ひとりに火(熱量)を灯していくことに注力しました。つくるのってやっぱり楽しいよね!みたいな感じです。その火を、社内の人たちに拡げるためには、採用サイトが大事だなと。自分自身に火をつけない限り、何も変わっていかないんだ!と考えていました。

——採用サイトで特徴的だと感じたのは、サイトの各所にユニークでプレイフル、かつ不可思議な要素が、サイトの構造もちゃんと成立させながら存在しているところです。まず、メインビジュアルのアートな雰囲気のコラージュ、こちらは「エムハンドは私だ。」から来ているんですよね。

はい、そうです。「生きているとは何か」っていう問いが僕の根底にあって、大学時代に日々研究していたんですが、なかなか答えに辿り着けなくて。そんなときレフ・トルストイの『戦争と平和』という分厚い本を読んだんです。そこには「生きるということは、弾けたり、萎んだり、沈んだり、膨らんだりしながら、全体の総和の中に自分を映し出すことだ」といったことが書かれていて。

「自分はこういう存在だ」と思っているものが、実は大きなスケールでは小さな点であり、でもその点が世界を動かしている。その事実が「エムハンドは私だ。」とピンと繋がったんですよね。そこで、人の顔の各パーツを採用して、ひとりの人へのフォーカスではなく、複数の人が混じり合ったコラージュ(肖像画)でいこうと思いました。また、スタッフのみんなにも「エムハンドは私だ。」を定義してほしかったので、アンケートを取り、全員の定義をスペシャルコンテンツにして、メインビジュアルの背景にも載せることにしました。ちなみにこれは余談なんですが、実は『ひとつぼ展』の作品にも顔のコラージュがあるんですよね…。今気づきました。

——えっ。作品制作と採用サイトがここでつながるんですか!驚きです…。

では、こちらのエレメントはどういう発想からきているのでしょうか?

僕、なぜか数字の「3」に惹かれるんです…。だから、このブロックのセクションも「3」(笑)。たとえば信号は、社会での認識を揃えるために青・黄色・赤の3つで構成されている。その流れで認識を揃える「3つの何か」を考えたときに、一番わかりやすいのは、丸・三角・四角だなと。それを基準にしてエレメントとコンテンツが紐づく内容にしていきました。

ただ、この「意味」については思うところもあって。ロジックを積み重ねていった先に見えるものって、もはやテンプレ型のデザインなのでは?と思ってしまうんです。対して、直感は説明がつかないもの。その「説明のつかない直感」を守るために、ロジックを逆に立てるべきじゃないかと思っているんです。

——職種紹介では、職種別に固有のVIを作っていますね。シンボリックでありながら、これもまた不可思議な雰囲気を醸し出しています。

コンセプトが「エムハンドは、私だ。」になった時に、まず職種を定義することから始めなきゃと思い、僕の属人的なイメージで定義をしていったんです。アカウントプランナーなら、心臓。穴から遠くを見通すように空気を吸い込む。ディレクターは、赤い血。扇を仰ぐことで風を熱に変える。アートディレクターはその熱量を、蓋を閉めて煮込む。エンジニアは、海や大地のように、それをどっしり固める。みたいに自分の中で言葉を定義して、そこのイメージと言葉を繋げていきました。

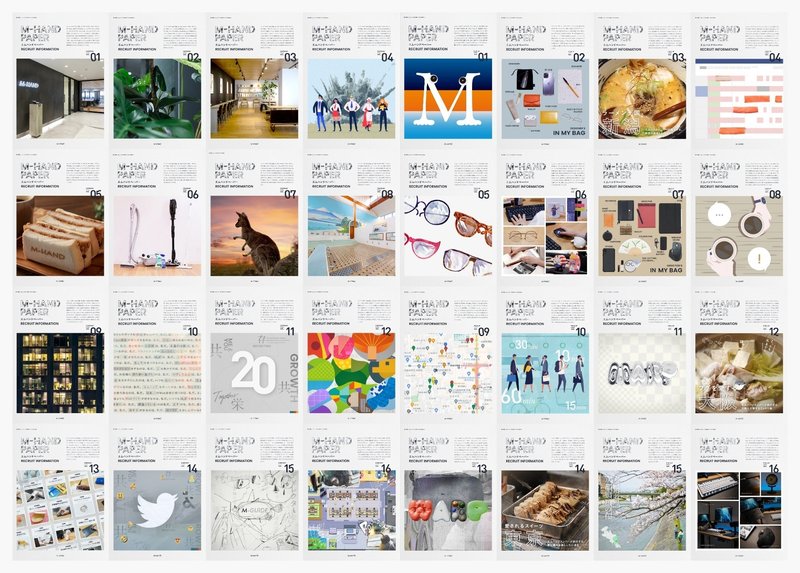

——エムハンドペーパーにも力を入れたそうですね。

採用サイトは、デザインに飽きたり、情報が古くなったから刷新しようではなくて、「らしさ」を定義したならそこは普遍的であるべきなんじゃないかと思ったんです。採用とは継続的な活動なわけですが、古くなっていく情報の維持において「サイト上の制約」が邪魔になるのはわかっていたので、その影響を受けずに情報を蓄積できる場所が必要だろうと思い、ウェブとは逆行した「ペーパー」の発想が生まれました。

過去のものって、古くなるから記憶から消えていくんですけど。言語って、意味を解き放っていったら粒子みたいなノイズだと思うんですよね。そのノイズを繋ぎ止めていくためにペーパーにしたというコンセプトなんです。4つのカテゴリ別に「らしさ」をまとめて、蓄積していくということをやっています。

——このリクルートサイトを制作した結果、採用やインナーブランディングにおける成果は出たのでしょうか。

公開後にSNSで「採用サイトが話題になっているらしい」とは耳にしていました。この時点では箱をつくっただけなのでマッチングの課題感はあったと思いますが、2022年の夏から僕自身がSNSでの発信を始めたことで、エムハンドを知ってくれる人が一気に増えまして。その流れで採用サイトから会社のことを深く知ってもらえるようになってきたんです。

——コンタクトポイントの課題を、SNS発信でフォローすることで、SNSでエムハンドを知る→採用サイトで理解を深めるという、一連の採用の流れがつながってきたんですね。

徐々にではありますが。また、採用サイトには「未来に出来る仕組みの提示をして、それを現実に落とし込む」っていう内部向けのメッセージがあるんですが、評価設定やWill/Can/Mustの定義など、制度が現実に仕組み化されてきて、徐々に社内のみんなのマインドも変化してきたのではないかなと思っています。サイト制作から3年後には結果が出てくるだろうなと思っているので、そろそろかなと。

■岩松さんのクリエイティブ

不可思議で独特なプランニング&チェックバック

——岩松さんはエムハンドのnoteでも、詳しく制作プロセスなどの記事を書かれていますが、やはり興味深かったのが、プランニングやチェックバックのプロセスです。プランニングのプロセスでは「分析的・直観的プロセスを統合しつつ、自在に使い分ける」ことや「『不真面目』の入口から『真面目』の出口のルートを探す」と書かれていますが、実際のプランニング時にどのような思考プロセスが発生しているのかが気になったんです。

僕にとってこの制作プロセスは、圧縮されたひとつひとつの点が繋がっていくプロセスなんですが、人への説明が難しくて再現性がないんです。なので、採用サイトのときに可視化や言語化をしていかなければと思い、この記事を書いたんです。いろんな会議やチェックバックなどを通して関わっていくことで、コミュニケーションの総量を増やし、少しずつ創造的な発見を楽しめる人を増やしていけたらと思っているところなんです。

——実際に、記事の中でもアイデアのメモがいくつか箇条書きにされていて。アイデアとして出てきたものの点と点を繋いで雲のような形にしていくって書かれてましたね。

これは、nendoの代表の佐藤オオキさんが言っていたことで、AとBがあって、普通はAからBを直線で結ぶと。でも、Aに戻るってことはしないと思うんですよ。しかも、反対側にはCがあるかもしれない。このCの囲いに、妄想とかいろんなやり取りとか、今までの体験とかがある。それが軌道に乗っていくイメージなんですよね。

AとBだと、無駄がない分、そこに顕在してる点を巻き込んでいけない。例えば、植物の場合、植物Aは点で始まりがあって、上に伸びた先にBがある。ABですよね。でも、そこには根っこだったり、まわりの環境とか、砂漠だったら水がないとか。そういうABのまわりに点在している事象を大事にしていて。もちろんこれが全てではないし、そういったことが結果に直接繋がってるかというと、それは自分の中でも謎なところなんですが。

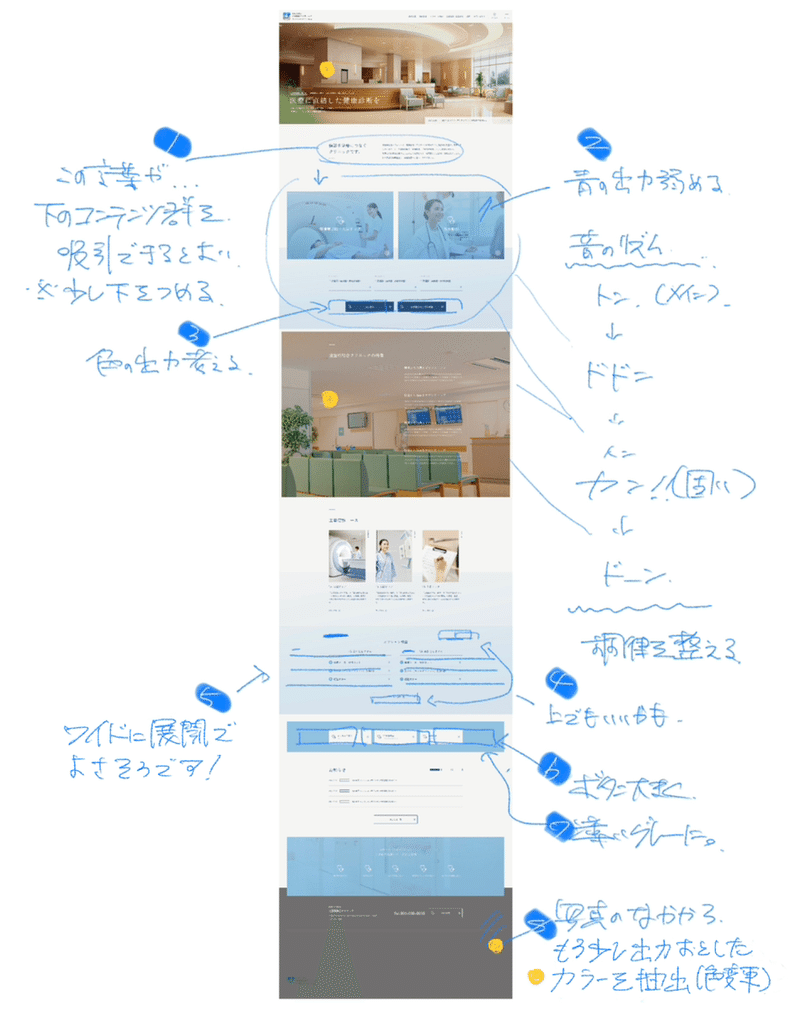

——チェックバックのプロセスもXで度々投稿されていますが、おそらく、みなさんこのプロセスの謎を知りたいのではないかと。全案件のチェックバックを岩松さんが担当されているんですよね。

そうです。2022年の5月からやっていて、2023年は170件ほどチェックバックしました。チェックバックも、比較的プランニングのプロセスと近いところがあるんです。みんな表面的な方にとらわれてしまって「点と点を結ぶ」とか「思考する」といったプロセスをどうしても取り逃がしてしまう。そこはちゃんと見える化しようということで、案件ベースでやっていますね。

——チェックバックはどのような流れで進めているのでしょうか。

まず、[ナレッジ共有シート]でこれまでのチェックバックのプロセスを全部アーカイブしています。実際のやりとりはチャットワークで行います。チェックバックのはじまりは、案件の初稿デザインのタイミング(クライアント提案前)です。別途、案件管理シートも確認できるようになっており、そこで該当案件のデザインコンセプトやキーワード、リファレンスを確認した上で、初稿デザインのチェックバックを進めていきます。

——チェックバックは3回から5回ほど繰り返し行われるそうですが、それぞれのチェックバックに違いはありますか?

それぞれ違いがあります。基本的には全体を俯瞰して「鳥の目」「虫の目」「魚の目」の3つのモードを意識的に切り替えながらチェックバックを行っていきます。

『鳥の目』モードで客観的に修正するポイントを絞込み秩序を見出すこと

『虫の目』モードでポイントにフォーカスして発案と作業をおこなうこと

『魚の目』モードで細かい視点の微調整と視点の上下運動を繰り返すこと

ちょっと説明していきますね。1回目はマクロで俯瞰して見ていきます。初稿デザインの方向性に対して、課題を一瞬でどう見極めるのかを意識しています。このケースで言うと「言葉が下のコンテンツを吸引できていない」「青の出力が強い」「ボタンが孤独で浮いている」「マージンが孤独になっている」「音のリズムが悪い」など。要は「領域定義をちゃんと揃えよう」ということですね。ここではディテールではなく、マクロ視点でパッとみて気になる箇所に対して言及をしていきます。マクロ部分が定まってはじめて、ディテールを見ることができるからです。

それらを洗い出して、ミーティングの場で伝えます。後日それを、エビデンスとしてまとめて、あらためてデザイナーに返す。これが1回目のフィードバックになります。このときはデザイナーが「出力設定、音の旋律、リズムの音量…なるほどと思いました」とコメントをしてくれていますね。

——ここまでが1回目なんですね。デザイナーさんがそれをもとに修正されると。

そうです。そのデザインを受けてからが2回目になります。ここではマクロ視点で見た箇所はある程度形になってきているはずなので、今度は「虫の目」「魚の目」を駆使しながらミクロな箇所を見ていきます。この段階では、残りの工数感、調整予定箇所、課題感なども共有していて、そこも踏まえた上で戻しをしていきます。このときは「レタッチを調整する」「画像のかかり具合を揃える」とかですね。このあたりも、僕が直すというよりは「こうした方がいいかも」という提案ベースで伝えます。

——指示というよりは「こうした方がもっと良くなるんじゃないか」というコミュニケーションをされてると。

僕の担当案件だと、デザインの方向性も込みで設計をして進めていくわけですが、それと違って、チェックバックにおいては、僕はフィルターとしての機能なので、そこはディレクターさんとデザイナーさんが方向性を作り、かたちになっているものに対して加点をしていくっていうイメージですね。

で、最後、3回目ですね。引き続き「3つの目」を使いながらミクロに見ていきながらも、ここでは「非仮説思考」も導入します。仮説思考なら「これをやればきっと良くなる」を前提にチェックバックするんですが、ある程度かたちが出来てきたら、今度は「やってみないとわからないこと」を言ってみます。

——非仮説思考。右脳的な思考で、未知数のものにチャレンジしてみるということですね。

はい。この3回目のチェックバックに対して修正版がきたら、あとはここでは細かく固め切らずに、次のTD(トップデザイン)会議で、みんなで見てフィードバックをします。なので、この時点で、ここまでのやりとりを[ナレッジ共有シート]に記載する。これで大枠のチェックバックは完了です。

——ありがとうございます。チェックバックが完了して、はじめてTD会議に出せるわけですね。TD会議ではどんなやりとりが行われるのですか?

TD会議は案件のトップページデザインに関する会議です。参加者は案件担当者が中心で、1.ディレクター、2.トップデザイナー、3.下層デザイナー、4.エンジニア、 5.担当外のデザイナー、6.岩松、の6名が参加しています。TD会議になってくると、クオリティもあがっているのでみんなのコメントも少なめで、どちらかというとアニメーションまわりをエンジニア含めてみんなで検討することが多いです。また、チェックバックで課題がクリアになっていなかったところを議題に載せて、みんなで議論してクオリティを上げていく作業をしていますね。

——なるほど、理解できました。チェックプロセスの可視化のために生まれたチェックバックのエビデンスをXでもポストされていたわけですね。

これらのチェックバックは、もともとはチェックバック内容を見える化するためにやっていたわけですが、公に残るのは成果物だけなので、そのプロセスとして、なんか面白いのに見せてないなと。なのでちょっと投稿してみようっていうのが始まりでした。

「引き継ぐ」ということ

——クリエイターって、自分と向き合って更なる高みを目指していくタイプが多いと思うんです。岩松さんの場合は、仕組み化することや、メンバーを活かしながらアウトプットを作るところにエネルギーを持っていますよね。

僕も、自分で制作をして反応がもらえる道を歩みたかったんですが、取締役になるときに、担当案件を抑え、僕自身が「組織全体を見る神経機能」になる必要を感じたんです(といいつつ、現在もいくつかの案件を担当しているんですが…)。それともう一点思ったのは、僕もいつかは死ぬんですよね。だったら、死んだときに僕の意志を継いでもらう人を増やした方がいいなって、ある時に思ったんです。多分、おばあちゃんが死んだときだったと思うんですが。

僕のおばあちゃん、マッサージの仕事をしていたんですね。ある日、僕の腰がとても痛くなって歩けなくなったことがあって。職場の銀座まで時間をかけて出社したら、携帯に電話があって「おばあちゃんが亡くなった」と。そこから鹿児島まで帰り、そのとき自分の腰も調べたら、腰の骨が折れていることが分かったんです。このとき「おばあちゃんが僕の腰をつなぎ止めててくれたのかな」と。目には見えなくても、その人が繋いでるものがあったんだなと。そのとき、僕も死んだときに「何かを人につないでいくこと」が大事なのかもと思ったんです。

当時のエムハンドは、みんなの熱量やクオリティにおける課題感があったので、「ここは割り切って、自分の脳を全部開いて、みんなに注いでいこう」と思ったんです。やがて、みんなからの反応が少しずつ帰ってきて、徐々にそこに実態ができて、意味をまとってきて。今は、それがすごく楽しいんです。

——引き継ぐという意味では、ご自身がやらなくても自走するようになってほしいという気持ちはありますか。

はい、そこを目指してます。「ひとつクリアしたら、次の人に任せる」ってことをやっていて。チェックバックもある程度流れができてきたら、客観視できる、引き継げそうなスタッフに少しずつ仕事を渡していき、僕はアニメーションやエンジニア側の仕組みづくりなどの、次の課題へと進む。引き継いで、自分はどんどん次の領域に移っていく、という感じでやっていきたいと思っています。実はすでに、領域ごとに頼りになるメンバーが出てきていて。「君がいれば、僕は死んでも大丈夫だね」なんて冗談で言ってますね。

ちなみに直近で取り組んでいたのは、先日リリースした社内向けの『アニメーションの課題解決サイト』です。社内での共通認識を育てるための「運用の仕組み化」をやっています!

今日から運用☺️

— 岩松翔太|M-HAND, Inc. (@IwamatsuShota) December 22, 2023

Webサイトの動きを、操作・出現・装飾で集めた共通認識を育てるサイトを公開🌈アニメーションにおける課題を解決するための社内サイトです👋誰かの悩みは皆の悩み👀課題を資源と捉え...今に至る。箱が生成できたので、情報を蓄積して、いつか広く活用されていくものに育てていきたい🔥 https://t.co/RWf5FhMeWL pic.twitter.com/EEUCuTXvKz

——岩松さんは、スタッフのみなさんに何を引き継いでいると思いますか?

そうですね。これは前職での経験になりますが、ある有名な作家さんがお亡くなりになられたとき、作品をまとめさせていただくために、ご自宅にお伺いしたことがあったんですが、そこには膨大な過去の作品が、倉庫に山のように溜まっていて。そのとき「これが現実なんだな」と思ったんですよね。グラフィックしかり作品しかり。その中で、本当に大切だと思えるものって、実はひとつぐらいでいいんじゃないかと思ったんですよね。

そのとき思った「ひとつ」は、意志なんじゃないかって。

——意志。ものではなく。

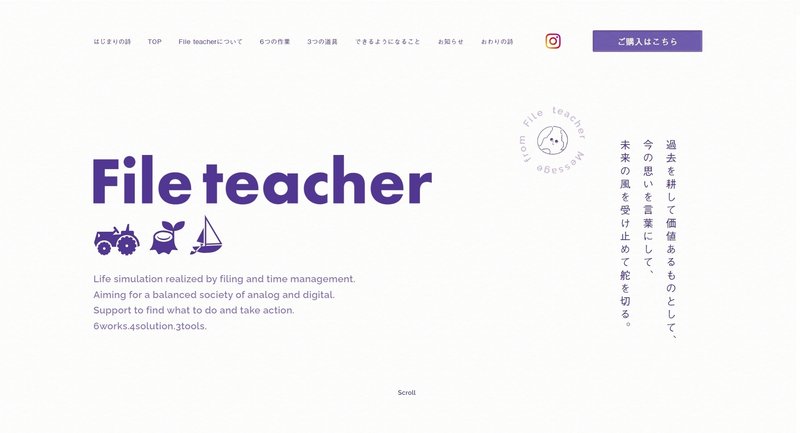

そう。だから僕も意志を人に引き継いでいって、エムハンドが残っていくほうが、自分が関わってる意味があるのではないかなと思ったんです。File teacherのウェブサイトを作ったときも、お客さんとそういう話をしてたんです。ビジネス的に残るんじゃなくて、 もっと大事な言葉とかが残り続けるサイトにしたいっていう。だから、引き継ぐ人を見つけることは大事だと思っているんです。

■これからのこと

ウェブのあり方を変えて、世界と戦いたい

——エムハンドを今後どうしていきたいと思っていますか。

まず、エムハンドをもっと大きくしていきたいのがひとつ。そして、エムハンドの仕組みを事業化して、まずは自社の収益構造を変えていきたいです。ひとつのサイトを作るためのコスト管理は仕組みでカバーして、そこをベースに品質を上げていきたいですね。その中でスケーリングして、もっとウェブ以外の、社内ルールや仕組み化、インナーブランディングなどの「仕組み」をいろんな企業に使ってもらうことで、ウェブのあり方を変えていきたい。

ウェブ業界においては、発注側が制作側に頼むというケースがまだまだ多いと思うんですが、僕はもっとクリエイター側がやりたいことを実現する側に回るべきじゃないかって思ってるんですよね。収益構造を変えて、制作会社同士で競争するのではなく、一体化して「日本の文化」として世界と戦えるようになれたら、と。それと同時に、世の中は少子化で人的リソースに限りがあり、そもそも持続的な営みへの危機感もある中で、業界の衰退を「マネジメント」していくことも大事だなと。そのひとつが「仕組み化」で。業界全体の認知をあげていかないと…と思っており、その一環でMARPも運用しております。今はまだ現実離れしているように聞こえるかもしれませんが、この自分の想いを現実化していくことが夢ですね。ひとつずつやっていけばいつかは…と思っています。

——受発注だけではなく、クリエイター側がやりたいことを実現する世界。

独立研究者の山口周さんが「経済活動は『未来のためにいまを手段化する』ものから『いま、この瞬間の愉悦と充実を追求して生きる』コンサマトリーなものへと切り替わる」と言っていたんです。その社会では、便利さより豊かさやロマンが求められ、一人一人が個性を発揮し、経済的関係とは異なる心理的つながりが形成されていくだろう、と。

エムハンドで言うと、会社の仕組みを機能的にした結果、デザイナーは求められたデザインだけを考えるようになってしまった。でも結果、そもそもあったはずの「デザインを作る楽しさ」を忘れてしまったのではないかと。ここを、採用サイトで火をつけて、再生したかった。売れるためにとか、生きていくためにデザインや美術を活用するのではなくて、楽しむために、コミュニティを広げるために活用されるべきだよねってところに、もう一度シフトしていくべきなんじゃないかと思っているんです。

自分だけでは成立しない、この世界への「感謝」

——岩松さんのこれまでの経験や課題意識が、今のエムハンドに結実していますね。教育プロセス、ものづくりと経済への接続、デザインの裏側で廃棄されるゴミ問題や雇用問題も、ウェブという媒体やエムハンドの仕組みなどで解決できています。

そうなんですよね。作家時代にやっていた個展にしてもそうで、やっぱりそこには人を呼んでもらう、来てもらう覚悟も必要で。展示会に足を運ぶことも一苦労ですから。でも、ウェブだったら無料で見れて、物理的な問題もないわけです。

——作家として、また作品を作ることはあるのでしょうか。

ウェブだけをやっていると、反復横跳びの反動のように「物質的なものへの憧れ」がよみがえってくるんですよ。今はまだ忙しくて無理だと思いつつ、個展もまたしたいな、と。だから「僕、今度個展します!」って、とにかくまわりに言うことから始めました。

——そういえば「フォトマツ」という活動をされていますよね。目の前の課題を解決するのが岩松さんのベースにあると思うんですが、フォトマツって課題というよりは、岩松さん自身の興味の現れですよね。やっぱり岩松さん自身の中での「欲求」があるわけですよね。

フォトマツは自分のやってみたいことのひとつで、実際はもっといろんなマツがいていいなと思っています。今なら自由にやれそうな気がしていて。多分、こうやって自分が思っていることも、さっき言ったマクロの世界で言う「点」だと思うんですよ。やるとなったら、その点をちゃんとつなぐ。つなぐ瞬発性が大事ですね。ただ今はその時期じゃないな、ぐらいの感じでいます。

——居酒屋のお話や、エムハンドに力を注ぐお話で感じたのですが、岩松さんにとっては、自分でいいものを作るだけではなくて「誰かと何かをする」「喜んでもらえる」という、他者との関係性のようなものが大事なのではと思ったのですが。

あ、そうかもしれないですね。やっぱり関わった以上は、その場に火をつけて、そこに関わった人が何かに気づいて、それがどんどん伝染していってほしい。僕が関わった以上は、そういう気付きとか、次に繋がる原動力になりたい。居酒屋も美大もリクルートも、エムハンドでも、小さなことから全力で続けてきた結果は、この今になって意味付けできているだけですから。本当にこの、たまたまの人生を生きてるんだなって思います。

——たまたまの人生を生きている。

僕にとっては、世界を理解するための入口が、たまたま芸術だっただけで。手にする尊さや、失う尊さがあるように、時間という概念・時代の線分にたまたま存在していると思うんです。僕たちが当たり前だと思っている世界は「自分だけでは成立しない世界である」という事実を考えていくと、その先にあるのは「感謝」じゃないかと思うんです。あらゆる事象に感謝を忘れてはいけないんだな、と。

——そこに岩松さんの「感謝の哲学」の原点があったのですね。さて、そろそろ終わりが近づいてきましたので、最後の質問です。岩松さんは、なんでそんなに「3」が好きなんでしょうか?

僕、9月3日生まれなんです。たぶん、自分に対して「大丈夫だよ」って勇気づけるために、「3日に起こったこと」とか「3にまつわること」に自分を委ねてきたんだと思うんですよね。 分からない局面で「とりあえず3にしよう」とか、納得いかないデザインに対して「3を基準に設定しよう」とか。どんどんそうやって、気づけば「3」が自分にとってかけがえのないものになっていったんだと思います。

——あ、そういえばこのiDIDインタビューも岩松さんで3回目です…!

ご相談をいただいたとき、3番目だったらいいなぁなんて思ってました(笑)。3は素数ですから、うーん、素数に惹かれているのかもしれませんね。でも結局、自分のことが何なのかわからないように、好きな理由も結局わからないんじゃないかな、なんて思います。なので、なんで好きなのか、分からない。ということにしておきたいと思います。

おわりです!

iDID Magazineのインタビュー企画第3弾、いかがでしたでしょうか。これまでの3回の中で最長でしたが、これまで語られていなかったことも多く、岩松さんの宇宙的感覚の一端が垣間見えたインタビューになったのではないでしょうか。作家として作品づくりをしていく中での葛藤、玉ねぎを通じて発見した「目の前の課題を解決する」精神、デザインの素晴らしさと課題感、おばあちゃんとのこと…。それまで「たまたま」やってきたことを、エムハンドで昇華させていく。岩松さんはこれからも、たまたまの人生を繰り返して、目の前の課題を見つけて、新しい自分を発見していくのかもしれませんね。

岩松さん、お忙しい中、まことにありがとうございました!楽しいインタビュー時間を過ごさせていただきました。

よろしければ、SNSなどで感想をお聞かせいただけたらうれしいです。そしてこのインタビュー企画、第4弾も予定しております!ぜひ、楽しみにしていただけたら幸いです。それでは最後に、加藤のあとがきで締めさせていただきます。

シフトブレイン・加藤の『あとがき』

一風変わった経歴の持ち主が多いこの業界ですが、第一線で活躍するクリエイターにいたっては、さらに多種多様です。 第一回目・宇都宮さんの「元仏師」、第二回目・神杉さんの「元営業マン」にも驚きましたが、今回の岩松さんは「作家・アーティスト」。作家としての活動をしながら教授アシスタント、ギャラリー運営、そしてウェブの世界へと至るという、これまたドラマティックなキャリア変遷でした。

「凄いもの」をつくる人たちは、人と違った特殊な経験をしてきた結果として、凄いものを生み出しているように見えます。ですがインタビューをひも解いていくと、その環境が特殊なのではなく「向き合い方」が特殊なのでは、と思えてきました。 自分が興味ある道に対して、苦しみながらもがきながら自己研磨し続けた結果が、やっぱり今につながっているのではないかと。

今回のインタビューが終わった後、僕が思い浮かべていたのは宮崎駿さんの言葉でした。

-

頑張るのは当たり前。

頑張るなんかで評価できる訳がない。

仕事で眠れない日々を過ごすこともある。

その時に慰めとか励ましとか何の役にも立たない。

結局全て自分。

自分を許せるか許せないかで運命が分かれる。

簡単に許せてしまう人に大した仕事はできない。

-

クリエイターとして、年間170件という異常な数のチェックバックをこなしながら、取締役として会社の仕組み改善や経営に携わる。その根底にある「世の中への感謝の気持ち」は、謙虚という言葉だけでは言い表せない気がします。 たまたまの人生を生きているだけ、なんて飄々としながらも、本当はきっと「天才とは努力家の別称である」を地で行く人なんだろうなぁと、実に想像を掻き立てられた、蠱惑的なインタビューでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?