韓国における親権・監護権に係る法令・制度の概説(協議離婚の意思確認/離婚熟慮期間/養育計画提出義務化等)

この記事は、外務省HPの「> 海外渡航・滞在 > ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約) > ハーグ条約関連資料の韓国 > 1 親権・監護権に関する各締約国の法令について >(11)韓国(令和元年度事業)の概説(PDF)」を転載したものです。

2024年5月16日、日本では、離婚後の共同親権を認める改正民法が参議院法務部会で可決され、明日5月17日に参議院本会議で可決される見込みです。韓国では既に1990年に離婚後共同親権を認め、面会交流を子どもを直接監護しない父母の権利と規定しています。更に2007年には離婚熟慮期間の導入、離婚時の養育計画提出義務化、面会交流を父母と子どもの双方の権利とする改正を実施しました。

彼我を比較すると、今回の日本の改正民法は、韓国より20年以上遅れて成立していながら、面会交流の権利性を明記していない点で1990年に改正された韓国民法より劣ると言わざるをえません。とはいえ、衆議院で付則に①共同親権を選択する際に父母双方の真意によるものか確認する措置を検討すること、➁「共同親権」のもとでも一方の親のみで判断できる「急迫の事情」がある場合や、「日常の行為」とはどのようなものか政府が周知すること、③法律の施行後、5年をめどに見直しを検討することを盛り込んだことや、嘉田参議院議員の共同養育計画作りと親講座受講の義務化の要請に対する小泉法務大臣の回答「趣旨はしっかりと受け賜わりました」「責任を持ってしっかりと取り組みたいと思います」(5月9日)を裏付ける法務省「離婚後の子の養育計画に関する調査研究業務」委託(募集広告:令和6年4月10日,報告書提出期限:令和7年3月21日)の事実から、5年後には現行韓国民法と同レベルに改正されると期待して良いと思います。

いずれにせよ、日本の先を行く韓国の改正内容を学ぶことは、将来の日本の民法改正に役立つことは間違いないと思われ、今回noteで韓国の民法を紹介することにしました。

韓国における親権・監護権に係る法令・制度の概説

山梨学院大学法学部

金 亮 完(2019 年 3 月 25 日)

1 親権・監護権(面会交流)に係る法令

⑴実体法

親権と監護権に係る実体法は、民法である。なお、日本法の「監護権」に相当する韓国法の概念は「養育権」であるが、本報告書では、「監護権」という用語を用いることとする。

親権については、韓国民法第4編親族・第4章父母と子・第3節親権(韓国民法第909条~第927条の2。以下、条数のみを示すものは韓国民法の条文である。)に、その帰属、行使の基準、効力、制限・喪失についての規定がおかれている。親権の制限・喪失の申立てについては、民法のほか、「児童福祉法」第18条、「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第40条のような特別法にも規定がおかれている。

監護権については、同編第3章婚姻・第5節離婚・第1款協議上の離婚の規定中の第837条に、離婚後における子の養育に関する事項の一つとして、監護者を協議で定めなければならない旨定めているが、 監護権の効力等についての規定は存在せず、判例法によって形成されている。

面会交流については、離婚後における子の養育に関する事項の一つとして、第837条の2に規定されている。

⑵手続法

親権・監護権・面会交流をめぐる紛争を解決するための手続法は、「家事訴訟法¹」である。親権・監護権に関する事件は、家事訴訟法上のマ[마]類非訟事件²に分類されており(家事審判法第2条第1項第2号ナ[나]目 3))、調停前置主義の適用がある(同法第50条)。

¹ 家事事件の解決のための手続を定めた法律であり、日本の家事事件手続法と人事訴訟法とを一体化したものである。

² マ[마]類非訟事件とは、日本の家事事件手続法の別表第2掲記事件に相当する事件類型である。

2 親権の帰属・行使

⑴親権に服する子

未成年の子である(第909条第1項前段)。養子は養親の親権に服する(同項後段)。ただし、未成年の子が婚姻した場合には成年に達したものとみなされるので(成年擬制。第826条の2)、親権から離脱する。成年に達する前に婚姻が解消した場合には、親権に服さないと解されている³。

親権の代行を定めた第910条の規定は、婚姻していない未成年の子が子をもうけたときにのみ適用がある。なお、韓国の成年年齢は、19歳である(第4条)。

³ 金疇壽=金相瑢『親族・相続法〔第 12 版〕』408 頁(法文社、2015)。

⑵親権者

親権の帰属・行使については、第909条、第909条の2および第927条の2に規定がある。日本法と同様に、子が嫡出子か非嫡出子か、前者については婚姻中か婚姻の解消後かで異なる。親権の帰属態様をまとめると、下表のとおりである。

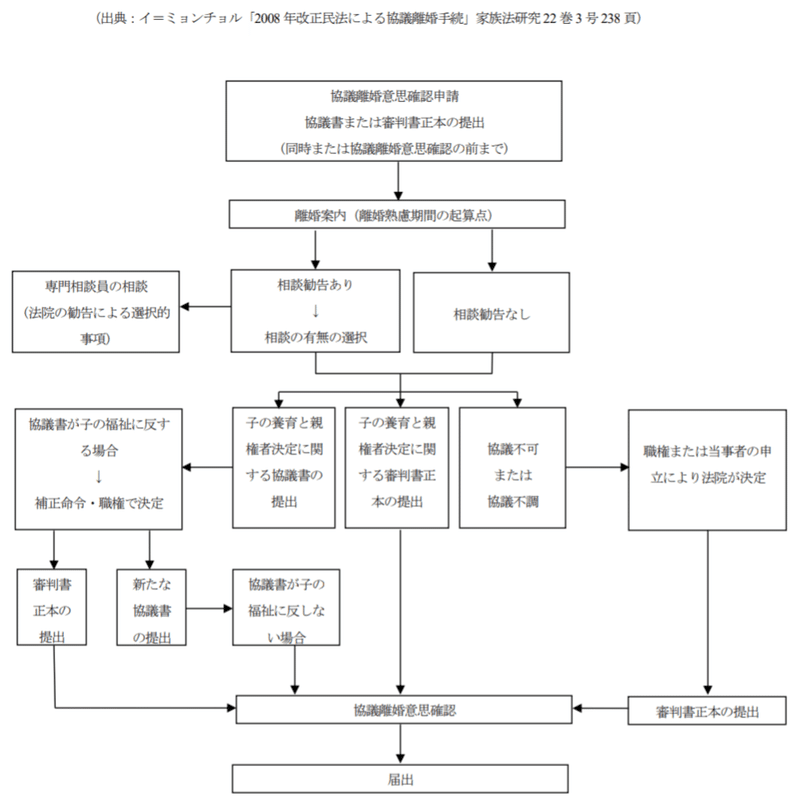

なお、韓国にも協議離婚制度は存在するが、日本のそれとは手続上の相違点がある(【資料1】参照)。すなわち、日本と韓国の協議離婚制度の主な相違点として、韓国法では、㋐家庭法院による協議離婚意思確認を受けなければならないこと(第836条第1項)、㋑協議離婚意思確認を受けるまで離婚熟慮期間――原則として、養育すべき子がいる場合は3月、それ以外の場合は 1 月――があること(第836条の2第2項)、㋒協議離婚意思確認を受けるまでに、子の養育に関する事項(監護者の決定・養育費の負担・面会交流の有無及びその方法)および親権者決定に関する協議書を提出しなければならないこと(【資料2】【資料3】参照)、の3点を挙げることができる。協議離婚の手続に家庭法院が積極的に介入する点で、実質的には、裁判離婚に近い運用がなされているといえるが、協議離婚意思確認手続は裁判 手続ではないため、後述のように、条文体系上の矛盾が指摘されている。

親権の帰属については、上記のほか、離婚後に単独親権者となった父母の一方が死亡した場合、または、親権喪失の宣告を受けた場合、縁組(韓国法では、「入養」という。)の取消もしくは離縁(韓国法 では「罷養」という。)、または養親の双方が死亡した場合等にも問題となるが、この場合には、第909条の2および第927条の2の各規定により処理される。

①婚姻中の場合

父母が婚姻中の場合には、共同で親権を行使する(第909条第1項、同条第2項本文)。父母の意見が一致しない場合には、当事者の請求により家庭法院が定める(同条第2項ただし書)。

父母の一方が親権を行使することができない場合には、他の一方が行使する(同条第3項)。親権を行使することができない場合としては、事実上行使が不可能な場合と法律上行使が不可能な場合があり、前者の例としては、長期不在、心神喪失、重度の病気に罹患している場合等が、後者の例としては、親権喪失・一時停止・一部停止の宣告を受けている場合や親権行使禁止の仮処分決定がなされている場合等が指摘されている⁴。

②婚姻の解消・取消しの場合

父母が協議離婚をする場合には、父母の協議により、単独親権と共同親権のいずれかに定めることができる(第909条第4項本文)。協議をすることができない場合または協議が調わない場合には、家庭法院が職権でまたは当事者の請求により定める。家庭法院が職権で定めることについては、前述のように、協議離婚をするためには、「子の養育及び親権者決定に関する協議書」または家庭法院の審判書を提 出しなければならないので、協議で親権者が定まらなかった場合には当事者自らが家庭法院に審判の申立てをするはずであるから、家庭法院が職権で定めると規定する必要はないとの指摘がある⁵。

協議が子の福祉に反する場合には、家庭法院は補正を命じ、または職権で指定することができる(第909条第4項ただし書)。ここでの家庭法院による職権行使についても、裁判手続でない協議離婚意思確認手続において家庭法院が職権で親権者指定の審判をすることができるのかという指摘がされている⁶。

裁判離婚、婚姻の取消しの場合には、裁判所が職権で子の養育に関する事項および親権者を定める(同条第4項本文)が、子の福祉を考慮し、単独親権と共同親権のいずれもあり得る⁷。もっとも、韓国の家事訴訟法第25条第 1項は、未成年の子のいる夫婦間の婚姻の取消しまたは裁判離婚の請求を審理するときは、請求が認容される場合に備え、父母に対し、未成年の子の親権者となる者および未成年の子の養育と面会交流権について協議をするよう勧告しなければならない旨定めており、裁判手続の中で父母の協議を完全に排除しているわけではない。

婚姻の無効の場合については規定がないが、家事訴訟法第25条の規定により、離婚の場合と同様に処理される⁸。

③単独親権者の死亡・離縁等の場合と親権者指定

離婚後に単独親権者と定められた父母の一方が死亡した場合につき、従来の判例⁹は、生存する他の一方が当然に親権者となると解していた。これは、生存する父母の一方は親権そのものを失うわけではなく、その行使が停止されていただけであるという解釈に基づくものであったが、これに対しては、生存する父母の一方の親権者としての適格性が確認できないという批判が加えられていた¹⁰。そこで、2011年の民法改正により第909条の2が新設され、この問題を立法で解決した。

同条は、㋐単独親権者と定められた父母の一方が死亡した場合には、生存する父もしくは母、未成年者または未成年者の親族は、その事実を知った日から1か月、死亡の日から6か月以内に、生存する父または母を親権者に定めることを家庭法院に請求することができるものとし(同条第1項)、生存親が親権者として適格かどうかを家庭法院でチェックすることができるようになった。㋑また、縁組の取消しもしくは離縁の場合、または養父母の双方が死亡した場合にも、実父母の一方もしくは双方、未成年者または未成年者の親族は、その事実を知った日から1か月、縁組の取消しもしくは離縁の日または養父母の双方が死亡した日から6か月以内に、実父母の一方または双方を親権者と定めることを家庭法院に請求することができるものとした(同条第2項)。ただし、親養子(日本法の「特別養子」に当たる。)縁組をした場合には、実方との親族関係が終了する(第908条の3第2項本文)から、親養子の養父母が死亡した場合には、後見が開始する(第909条の2第2項ただし書)。

㋐㋑の親権者指定の請求がないときは、㋒家庭法院は、職権でまたは未成年者、未成年者の親族、利害関係人、検事もしくは地方自治体の長の請求により、未成年後見人を選任することができる(同条第3項前段)。この場合、生存する父もしくは母、実父母の一方もしくは双方の所在が知れない場合、またはその者が正当な事由がないにもかかわらず召喚に応じない場合を除き、その者に意見を陳述する機会を与えなければならない(同項後段)。これは父母の意思を尊重するためである。㋐㋑の親権者指定の請求または㋒の後見人選任の請求が未成年者の福祉のために適切でないと認められるときは、家庭法院は、その請求を棄却することができ、その場合には、職権で未成年後見人を選任し、または生存する父または母、実父母の一方もしくは双方を親権者に定めなければならない(同条第4項)。また、未成年後見人が選任された場合であっても、家庭法院は、未成年者の福祉のために必要なときは、生存する父もしくは母、実父母の一方もしくは双方、または未成年者の請求により、後見を終了させ、生存する父または母、実父母の一方または双方を親権者に指定することができる(同条第6項)。

さらに、家庭法院は、単独親権者が死亡した場合、縁組の取消しもしくは離縁の場合または養父母の双方が死亡した場合には、職権でまたは未成年者、未成年者の親族、利害関係人、検事もしくは地方自治体の長の請求により、親権者が定められ、または未成年後見人が選任されるまでの間、その任務を代行する者(以下、「臨時親権代行者」という。)を選任することができる。臨時親権代行者については、第909条の2第5項後段により第25条¹¹および第954条¹²の規定が準用される。その結果、管理権のみを有する臨時親権代行者が未成年の子の財産を処分するには家庭法院の許可を得なければならず(第25条の準用)、また、法院は、第954条所定の請求権者の請求により、臨時親権代行者が管理する未成年の子の財産状況を調査し、財産管理その他臨時親権代行者が法定代理人としての任務を遂行するのに必要な処分を命じることができる(第954条の準用)。

④親権の制限・喪失等と親権者指定

離婚後単独親権者となった父母の一方が親権喪失の宣告を受けた場合にも、他の一方の親権が当然に復活するというのが実務の扱い¹³であったことから、③で指摘されていたような問題があった。そこで、2011年の民法改正により第927条の2が新設され、この問題も立法で解決した。同条は、単独親権者となった父母の一方が、㋐第924条の規定により親権喪失・一時停止の宣告を受けた場合、㋑第924条の2の規定により親権の一部停止の宣告を受けた場合、㋒第925条の規定により代理権および財産管理権喪失の宣告を受けた場合、㋓第927条第1項の規定により代理権および財産管理権を辞した場合、または、㋔所在不明等により親権を行使することのできない重大な事由がある場合には、第909条の2第1項および第3項ないし第5項の規定を準用するものとした(第927条第1項本文)。すなわち、㋐㋑㋒㋓の場合には審判の確定を知った日から1か月、審判の確定の日から6か月以内に、㋔の場合にはその事実を知った日から1か月、その事実が生じた日から6か月以内に、家庭法院は、職権でまたは申立権者の申立てにより、新たに親権者を定め、または未成年後見人を選任することができる。ところで、㋑(財産に関する行為が制限されている場合)および㋒の事由により新たに定められた親権者または未成年後見人の任務は、未成年者の財産に関する行為に限られる(同項ただし書)ことになるから、この場合には、監護に関する事項と財産に関する事項が分離・分属する結果となる¹⁴。

養父母の双方が親権喪失の宣告を受けたときは、未成年後見の開始原因(第928条)となるから、第909条の2第2項の規定は準用されず、未成年後見人が選任されることになるが、この場合にも第909条の2第4項の規定を準用して、子の福祉を考慮して未成年後見人の選任請求を棄却し、実父母を親権者に指定することができるかが問題となる¹⁵。この点については、同項の規定を機械的に準用すれば、実父母を親権者に指定することができるとの解釈も可能ではあるが、養子は養親の親権に服する規定(第909条第1項)と矛盾する結果となるから、同項の準用を否定すると解する学説がある¹⁶。また、同説は、養父母が法律行為の代理権と財産管理権のみを喪失しまたは辞した場合にまで第909条の2第4項の規定の準用を認めると、監護に関する権限は養父母に、財産に関する権限は実父母に分離・分属 することとなり、子の福祉の観点から望ましくないということを理由に、この場合にも同項の準用を否定する¹⁷。

第927条の2第1項の規定により親権者が定められ、または未成年後見人が選任された後に、単独親権者であった父または母、養父母の一方または双方に、㋕第926条の規定により失権の回復が宣告された場合、㋖第927条第2項の規定により辞した権利を回復した場合、または、㋗所在が不明であった父または母が発見される等親権を行使することができるようになった場合には、その父母の一方もしくは双方、未成年者または未成年者の親族の請求により、改めて親権者に定めることができる(第927条の2第2項)。これらの場合、父母の一方が親権者と定められていたときは、失権回復の宣告を受けた親権者の単独親権とすることも、既存の親権者との共同親権とすることも可能であると解される¹⁸。これに対し、未成年後見人が選任されていた場合には、未成年後見は当然に修了し、親権者が親権を回復する と解される¹⁹。

⑤非嫡出子の場合

認知されていない子については、母が単独親権者となる。父が任意認知をした子については、父母の協議で親権者を定める(第909条第4項本文)。協議をすることができない場合または協議が調わない場合には、家庭法院が職権でまたは当事者の請求により定める。その協議が子の福祉に反する場合には、家庭法院は補正を命じ、または職権で親権者を指定することができる(同条第4項ただし書)。家庭法院が職権で定めるということについては、任意認知に家庭法院が介入する余地はないのであるから、立法上の誤謬であるとの指摘がある²⁰。

認知の訴えが提起された場合には、家庭法院が職権で定める(同条第5項)が、家庭法院は父母に協議を勧告しなければならない(家事訴訟法第25条第1項)。

⁴ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 393 頁。

⁵ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 394-395 頁。

⁶ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 395 頁。

⁷ 韓国大法院2012年4月13日判決。

⁸ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 405 頁。

⁹ 韓国大法院1994年4月29日判決

¹⁰ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 397-398 頁。

¹¹ 第25条(管理人の権限)法院が選任した財産管理人が第118条で定める権限を超える行為をするには、法院の許可を得なければならない。不在者の生死が明らかでない場合において、不在者が定めた財産管理人が権限を超える行為をするときも同様とする。

¹² 2011年改正前の第954条(法院の後見事務に関する処分)法院は、被後見人又は第777条の規定による親族、その他の利害関係人の請求により、被後見人の財産状況を調査し、その財産管理その他後見任務の遂行に関して必要な処分を命じることができる。2011年改正後の第954条(家庭法院の後見事務に関する処分)家庭法院は、職権で又は被後見人、後見監督人、第777条による親族、その他の利害関係人、検事又は地方自治体の長の請求により、被後見人の財産状況を調査し、後見人に対し、財産管理等後見任務の遂行に関して必要な処分を命じることができる。

¹³ 家族関係登録例規第286号第10条。

¹⁴ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 450 頁。

¹⁵ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 452 頁。

¹⁶ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 453 頁。

¹⁷ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 454-455 頁。

¹⁸ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 455 頁。

¹⁹ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 454-455 頁。

²⁰ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 404 頁。

⑶離婚後における親権・監護権の分離・分属

①親権・監護権の分離・分属

離婚後の親権の帰属については、父母の協議または家庭法院の職権で、単独親権と共同親権のいずれかに定めることができ、また、親権者とは別に監護者を定めることもできる。その結果、解釈上、㋐父母の一方が親権者兼監護者、㋑父母の一方が親権者・他方が監護者(非親権者)、㋒父母が共同親権者・ そのうちの一方が監護者、㋓父母の共同親権者兼共同監護者、の4つの類型があり得ることとなる。判例²¹も、「離婚後の父母と子の関係において、親権と監護権が常に同一の者に帰属するものではなく、離婚後、子に対する監護権については父母の一方に、親権については他の一方または父母の双方に帰属すると定めることは、たとえ慎重な判断が必要であるとしても、一定の基準を充足する限り、許されるものと解すべきである」と判示して、㋒のような分離・分属を認めたものがある。

②監護権の内容

離婚後における親権と監護権の帰属について4つの類型があり得るとはいえ、実際には、離婚後における子の主たる監護養育は父母の一方が行うことになる。現に子を養育している監護者の権限の内容については明文の規定が存在しないが、判例²²は、協議により母を監護者、父を親権者と定めて離婚した場合において、「子の監護者と指定された者は、子の養育・教育に必要な居所の指定、不当に子を拘束している者に対する引渡請求ないしは監護権妨害に対する妨害排除請求等をすることができると解され」るから、上記協議が、親権者たる父の居所指定権ないし幼児引渡請求権を不当に侵害するものであるとはいえないと判示している。

③親権者・監護者を定めるときの考慮要素

離婚の際に親権者・監護者を定めるときの考慮要素について、判例²³は、未成年である子の性別と年齢、その子に対する父母の愛情と養育意思の有無、養育に必要な経済的能力の有無、父または母と子との親密度、未成年である子の意思等のあらゆる要素を総合的に考慮し、未成年である子の成長と福祉にとって最も適切な方向で判断しなければならないと判示している。

²¹ 韓国大法院2012年4月13日判決。

²² 韓国大法院1985年2月26日判決。

²³ 韓国大法院2008年5月8日判決、同2009年4月9日判決、同 2010年5月13日判決、同2012年4月13日判決等。

3 親権の効力

⑴親権行使・親権者指定の基準

親権を行使する際には、子の福利を優先的に考慮しなければならない(第 912条第1項)。同条は、親権行使の基準に加えて、家庭法院が親権者を指定するに際しても、子の福祉を優先的に考慮することを明文化し、また、家庭法院の判事は、父母のいずれが親権者として適切かを判断するための専門的知識に乏しいこともあり得ることから、関連分野の専門家や社会福祉機関に諮問することができるものとした(同条第2項)。抽象的な基準である「子の福祉」の内容については、父母の養育適合性、子の意思、養育の継続性、子の周囲に形成された関係の尊重等が挙げられる²⁴。

²⁴ 金疇壽・金相瑢『註釈民法[親族2]〔第4版〕』108-111 頁(韓国司法行政学会、2010)。

⑵親権の効力

①保護・教養の権利義務

親権の効力は、子の監護に関する事項と財産に関する事項とに大別されるが、親権の本質をなすのは前者である。すなわち、「親権者は、子を保護し、教養する権利義務を有する」(第913条)が、これは、親権者は子を身体的にも精神的にも健やかに育てる義務と権利を有するということを意味するものであり、親権の本質的な内容であると解されており²⁵、子に対する義務的側面が強調されている。保護・教養の権利義務から導き出されるものとして、条文上、居所指定権(第914条)、懲戒権(第915条)があるほか、判例の認めたものとして、正当な権限がないにもかかわらず子を養育している第三者に対する子の引渡請求権、子の医療行為に対する同意権²⁶、子の学校の選択権²⁷などがある。

他方、財産に関するものとしては、親権者は未成年の子の法定代理人として(第911条)、財産管理権(第916条)、法律行為のうちの財産に関する法律行為の代理権(第920条)が規定されている。本報告書では、子の監護に関する事項のみを取り上げる。

②居所指定権

居所指定権は、親権の一部であるから、父母が婚姻中の場合には、父母が共同で行使しなければならない(第909条第2項)。したがって、父母の協議により居所を定めなければならず、協議が調わないときは、当事者の請求により、家庭法院がこれを定める(同項ただし書)。子の福祉を害する場所を居所として指定した場合には、親権喪失の原因となり得る²⁸。

ところで、前述のように、判例は、離婚後に子を養育している非親権者たる監護者にも居所指定権を認めているが、親権者に無断でその居所を変更することができるかが問題となる。判例²⁹は、韓国人夫と離婚したベトナム人妻が、婚姻継続中に子(当時生後13か月)を母国に連れ去ったことが未成年者略取罪に当たるかが争われた事案において、「父母の一方が同居して未成年の子を保護・養育しているなかで、父母の一方が他の一方またはその子に対していかなる暴行、強迫または不法な実力も行使することなく当該子を連れて従前の居所を離れて他の場所に移し、保護・養育を継続している場合には、当該行為が保護・監護権の濫用に当たるなどの特別の事情のない限り、当該行為をもって直ちに刑法上の未成年者略取罪が成立すると認めることはできない」と判示している。学説では、居所変更のための合理的な理由がなく、養育親が専ら非養育親と子との関係を断絶させる目的で居所を変更しようとする場合には、居所変更は否定され、さらに、居所の変更により未成年の子の環境に深刻な変化が生じ、その変化が子の福祉に反するような場合には、かかる居所変更を理由とする親権者の変更も可能であると説くもの³⁰がある。

③懲戒権

親権者は、保護・教養のために必要な範囲で、自ら子を懲戒することができる。その範囲を超えたときは、親権の濫用として親権喪失の原因となる。また、親権者は、法院の許可を得て、感化機関または矯正機関に子の懲戒を委託することができる。

④子の引渡請求権

子を不当に拘束している第三者に対する子の引渡請求権については明文の規定がないが、保護・教養の権利義務を実現するためのものとして認められてきた。したがって、第三者が正当な権限に基づいて子を保護している場合、たとえば、父母から虐待を受けている児童を父母から隔離して施設で保護しているような場合には、当該父母が親権者として子の引渡しを請求することができないものと解される³¹。

子が自由意思に基づいて第三者のもとにいる場合には、子の福祉を基準として引渡請求の当否を判断すべきであるが、今後の子の成長・発達に否定的な影響を及ぼすものと判断される場合には、引渡しを認容すべきであると解されている³²。

意思能力を有しない幼児については直接強制が可能であるが、意思能力を有する幼児が引渡しを拒否している場合には、執行不能となる³³。

子の引渡しを確保するための手段として、履行命令(家事訴訟法第64条第1項第3号)、1,000 万ウ ォン以下の過料(同法第67条第1項)、監置(同法第68条)が用意されている。

²⁵ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 409 頁。

²⁶ ソウル東部地方法院2010年10月21日決定。

²⁷ 憲法裁判所2009年4月30日決定。

²⁸ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 410 頁。

²⁹ 韓国大法院2013年6月20日判決。

³⁰ ユンブチャン「親権及び面接交渉権の変更事由としての未成年者の居所変更」家族法研究第24巻第1号 23 頁。

³¹ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 411 頁。

³² 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 411 頁。

³³ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 412 頁。

⑶面会交流権

韓国において、面会交流権とは、「親権者または監護者でないために現に子を保護・養育しない父または母が、その子と直接に面会・書信の交換または接触する権利³⁴」であると定義されている。面会交流権の法的性質については、監護権の一部と解されており³⁵、面会交流に関する制限および排除に関する事件を、養育に関する処分事件と並んでマ[마]類非訟事件として規定している家事訴訟法も同様の理解にたっているものと解されている³⁶。

第837条の2が明文化されたのは、1990年の民法改正(1990年 1月13日法律第4199号)のときであり、その後、2007年の民法改正(2007年12月21日法律第8720号)により、面会交流権が非養育親の権利であるとともに子の権利であることが明文化された。しかしながら、子が面会交流権を行使するための手続は規定されておらず(家事訴訟規則第99条第1項37参照)、また、条文上、第三者の面会交流権も認められていないが、「第836条2項は、祖父母に面会交流権を認めてないが、第837条の2の趣旨が、家庭の解体による愛着関係の断絶が児童の福祉とその健全な成長に符合しないという判断に基づいていることに鑑みると、未成年者の母が出産直後に死亡し、以後母に代わって3年にわたって未成年者の養育し、未成年者との間で深い連帯と愛着関係を形成している場合には、これを父の一方的な意思によって断絶させることが未成年者の福祉とその健全な成長にとって望ましいとはいえない」として、子と祖母との面会交流を認めた事例がある³⁸。

また、居所の変更により、面会交流の実施が実質的に制限され、または排除される可能性がある。これについては、子の居所変更の場合には、単に移動距離の増加あるいは面会交流が不便になったという理由だけで面会交流の変更を認めることはできず、子と非養育親との関係の継続が必要であるが、遠距離化により従来の面会交流事項を守ることができなくなったときに限って、その変更を認めるべきであるとする見解がある³⁹。

面会交流の履行確保のための手段として、履行命令および 1,000 万ウォン以下の過料が用意されている。ただし、同法第68条による拘留については、監護親の拘留により子の養育の空白が発生することから、面会交流の違反については同条の適用がないと解されている⁴⁰。

³⁴ 金疇壽「面接交渉権」朴秉濠教授還暦記念Ⅰ『家族法学論叢』273 頁(博英社、1991)。

³⁵ 金疇壽「面接交渉権」朴秉濠教授還暦記念Ⅰ『家族法学論叢』277 頁(博英社、1991)。

³⁶ 金演「面接交渉権に関する手続的問題点と最近の動向」民事訴訟第11巻第2号 367 頁。

³⁷ 家事訴訟規則第99条(当事者) ①子の養育に関する処分及び変更、面会交流権の制限及び排除並びに親権者の指定及び変更に関する審判は、父母の一方が他方を相手方として請求しなければならな い。

³⁸ ソウル家庭法院2016年2月11日審判。

³⁹ ユンブチャン・前掲注(28)24-25 頁。

⁴⁰ 金疇壽=金相瑢・前掲注⑶ 231 頁。

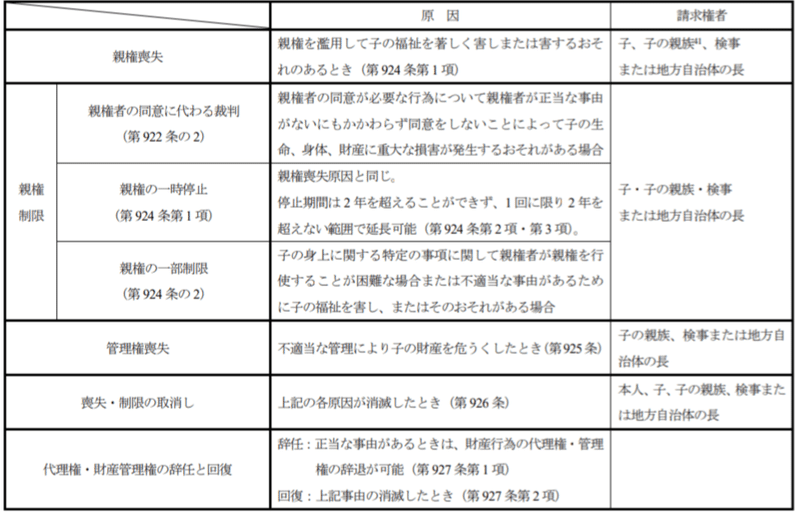

4 親権の制限・喪失

⑴概要

親権の制限制度には、㋐親権者の同意に代わる裁判(第922条の2)、㋑親権の一時停止(第924条)、㋒親権の一部制限(第924条の2)および㋓親権または管理権の喪失がある。このうち、㋐㋑㋒は、児童虐待の防止を目的としてなされた2014年の改正(法律第12777号)により導入されたものであり、2015年10月16日より施行される。なお、㋐から㋓までの関係であるが、親権喪失の宣告は最終的な手段であって、まずは、第 922条の2の規定による親権者の同意に代わる裁判あるいはその他の措置によるべきであり、これらによっても子の保護をはかることができない場合に、親権の一時停止または一部制限を活用すべきであると定められている(第925条の2)。

親権の制限・喪失制度の概要をまとめると、下表のとおりである。

⁴¹ 第777条の定める親族の範囲は、8親等以内の血族(同条第1号)、4親等以内の姻族(同条第2号)及び配偶者(同条第3号)である。

⑵親権者の同意に代わる裁判

親権者の同意に代わる裁判制度とは、親権者の同意が必要な行為について親権者が正当な理由なく同意をしないことにより、子の生命、身体または財産に重大な損害が生じるおそれがある場合は、家庭法院が、子、子の親族、検事または地方自治体の長の請求により、親権者の同意に代わる裁判をすることができるというものである(第922条の2)。

この制度が導入された背景には、エホバの証人の信者である親権者が、先天性心臓病に罹患した子に対する、輸血を伴う手術を拒否したため、病院側が親権者に対し、診療業務妨害禁止等の仮処分を求めたという事例⁴²がある。同事例において裁判所は、宗教上の理由による輸血拒否は、正当な親権の行使の範囲を超えるものとしてその効力を認めることができないとした上で、意思能力を有しない子に対する診療行為が緊急かつ必須に行われなければならない状況において、親権者がないとき、または、親権者が親権を濫用してその診療行為を拒否しているときは、医療側は、客観的・合理的な資料に基づき、意思能力を有しない子の意思を推定し、限定的かつ必須とされる範囲内において、必要な診療行為を行い得ると解すべきであると判示した。

親権者の同意が必要な行為としては、上記の子の医療行為に対する同意のほか、子の財産行為に対する同意権(第5条第1項)が考えられるが、実際には、医療行為に対する同意以外は適用場面がないように思われる。

⁴² ソウル東部地方法院2010年10月21日決定。

⑶親権の一時停止

家庭法院は、父または母が親権を濫用して子の福祉を著しく害しまたは害するおそれがある場合には、子、子の親族、検事またはは地方自治体の長の請求により、その親権の一時停止を宣告することができる(第924条第1 項)。

停止の期間は2年を超えることができないが(同条第2項)、延長が必要であると認められるときは、1回に限り、2年を超えない範囲で延長することができる(同条第3項)。延長が可能な点が日本の親権停止制度と異なるところである。

⑷親権の一部制限

家庭法院は、居所の指定、懲戒、その他身上に関する決定などの特定の事項について、親権者が親権を行使することが困難な場合または不適当な事由があるために、子の福祉を害し又は害するおそれがある場合には、子、子の親族、検事または地方自治体の長の請求により、具体的な範囲を定めて親権の宣言を宣告することができる(第924条の2)。日本と異なり、韓国では親権の効力の一部制限制度を導入している。もっとも、制限される範囲の具体的な定め方、一部制限の公示方法などについては、現段階では議論されていないようである。

5 親権の消滅事由

親権の消滅事由は、絶対的消滅事由(親権が完全に消滅する場合)と相対的消滅事由(既存の親権者の親権が消滅して他の一方が親権者となる場合または後見が開始する場合)とに分けることができる。それぞれの消滅事由をまとめると、下表のとおりである。

【資料1】韓国の協議離婚の流れ

【資料2】子の養育と親権者決定に関する協議書

子の養育と親権者決定に関する協議書の作成方法

未成年の子(妊娠中の子を含みますが、離婚に関する案内を受けた日から 3か月または法院が別途定めた期間内に成年に達する子を除きます。)がいる夫婦が協議離婚をするときは、子の養育と親権者決定に関する協議書を、確認期日の1か月前までに提出しなければなりません。

離婚意思確認の申請後、養育と親権者決定に関する協議が円滑に行われない場合には、迅速に家庭法院に審判の申立てをしなければなりません。

確認期日までに協議書を提出しなかった場合、離婚意思の確認が遅れたり、不確認として処理されることがあります。協議した内容が子の福祉に反する場合には、家庭法院は補正を命ずることができ、補正に応じなかった場合には、不確認として処理されます。

離婚の届出日の翌月から未成年の子が成年に達する月の前月までの期間の養育費については、養育費負担調書が作成され、離婚後、養育費負担調書による養育費を支払わなかった場合には、養育費負担調書に基づいて強制執行をすることができます。その他の協議事項は、「別の裁判手続」により、過料や留置等の制裁を受けることがあり、強制執行を受けることがあります。

協議書の作成前に、まず家庭法院の相談委員の相談を受けるよう、勧告します。

1 親権者および監護者の決定

親権者は子の財産管理権、法律行為の代理権等を有し、監護者は子と共同生活を営み各種の危険から子を保護する役割を果たします。協議離婚時、親権者および監護者は子の福祉を優先的に考慮して父または母の一方に定めることもできれば、父母共同に指定することもでき、あるいは、親権者と監護者を別々に指定することもできます(共同親権、共同養育は、離婚後においても父母間に円満な協議が可能な場合にのみ望ましいものであり、各自の権利・義務、役割、同居期間等を別に明確に定めておくことによって将来の紛争を防ぐことができます)。

妊娠中の子については、子の名前の欄に「母が妊娠中の子」と記載し、生年月日の欄には「妊娠〇か月」と記載し、性別欄には記載する必要がありません。

2 養育費の負担

子に対する養育義務は、親権者であるか監護者であるかを問わず、父母として必ず負担しなければならない法律上の義務です。養育費は、子の年齢、子の数、父母の財産状況等を考慮して適切な金額を協議で定めなければなりません。経済的能力が全くない場合には、協議により、養育費を負担しないと定めることができます。離婚の届出の前に養育費または成年に達した後の教育費等については、父母が協議して「その他」の欄に記載することができますが、養育費負担調書には記載されませんので、強制執行をするためには別の裁判手続による必要があります。

3 面会交流権の行使の有無およびその方法

民法第837条の2の規定により、離婚後子を直接養育しない父母(非養育親)の一方と子は、互いに会う権利を有しており、面会交流は、子が父母双方の愛情を受け、健やかに成長するために必ず必要なものです。面会交流の日時は、子の予定を考慮して定期的・規則的に定めたほうが子の安定的な生活に役立ち、子の引渡場所および時間、面会交流の場所、面会交流時の注意事項(その他の欄に記載する。)を詳細に定めることによって将来の紛争を防ぐことができます。

4 添付書類

協議書が子の福祉に合致するか否かを判断するため、父・母の月別所得額と財産に関する資料等が必要となりますので、証憑書類を提出します。

5 その他の留意事項 法院は、協議書の原本を1年間保存した後に廃棄しますので、法院から交付された協議書謄本は、離 婚の届出前にコピーをとって保管して下さい。

【資料3】共同親権・共同養育に関する合意(作成例)

共同親権・共同養育をすることにした場合、養育期間、養育場所、各自が負担すべき養育費、養育方法等について細かく合意をすることによって将来の紛争を防止することができます。下記の作成例を参考に、当事者の事情に応じて任意に定めてもらい、子の養育と親権者決定に関する協議書と一 緒に3 部を提出してください。

各自が養育する期間が始まる日に、その期間中に養育する者が子を迎えに来る。

やむを得ない事由により養育期間または養育時間を変更しなければならない場合、3日前までに相手方と協議しなければならない。

子の塾の受講の有無、受講科目等は、母が父の養育を妨害しない範囲で定めるものとし、父は、父の養育期間中に子の日程に支障がないよう最大限協力する。

父母の一方が子を連れて海外旅行等をする場合には、相手方と協議しなければならず、その回数は1年1回に限る。

父母の一方が養育する間に相手方に家族の行事(たとえば、祖父母の誕生日、近親者の婚姻等)がある場合には、子がその行事に参加することができるよう最大限協力する。

子を養育する間は、互いに相手方に対する非難をしないものとし、相手方の私生活について子に質問しないものとする。

各自の養育期間中の生活費、食費等は、各自の負担とする。

各自の養育期間中、子◯◯のアトピー治療のための措置を怠ることのないよう留意する。

こどもの日、クリスマス、子の誕生日には、父母が子と一緒に食事をするものとする。

*出典:安甲濬(金亮完訳)「韓国の新しい協議離婚制度と家族関係登録制度」アジア家族法会議編『戸籍と身分登録制度』204 頁(日本加除出版、2012)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?