もはや、教員には「死ぬか、辞めるか、クスリに走るか、うつになるか、独立組合をつくるか」しか、道は残されていない!! クローズアップ現代「あなたの先生は大丈夫?教師の過重労働」に物申す!!

上記の4月27日放送の「クローズアップ現代」に意見したい。いったい何年前から「教員のブラック労働」が問題にされ、自死したり、鬱になって休職したり、果ては辞めるしかない状況がメディアで騒がれてきたのか、わかっているのだろうか?

2002年に教員の「週休二日制」完全実施から、学校現場がとても生き苦しくなったことは、現場にいた者にしか、なかなか分かりづらい。他の企業も同様だが、「日本の労働者の労働時間が長すぎること」がILO等によって指摘され(もっとも、このアピールは双子の赤字に苦しむアメリカによって主導されていた)、土曜日を休日にすることを強いられた自民党や経団連等の資本家階級が、これを利用してさらなる労働強化を進めた結果であることは、日本人全体がよくわかっていない。

「学校の先生は、夏休みがあっていいよね。」というのは、「週休二日制」を「学校五日制」と言い換えた2002年から、教員の服務規程がめちゃくちゃ厳しくなり、「教育公務員特例法20条2項」にある「勤務地を離れて研修できる」という権利が、法律をそのままにして現場の運用で、夏季休業中に「自主研修」を認めないとうことにより、教員から「夏休みを奪った」のだ。当時、管理職から「児童生徒は夏休みであっても、先生方は勤務です。」とくどくど説明されたのを覚えている。

その後、2007年の「教育3法改悪」により、まず「教員免許法」改悪によって、教員免許を取得するための大学での単位数を大幅に増やした。その時点で「教員免許更新制」についても実施された。次に「学校教育法」改悪によって、「ヒラメ教員」を増やすために校長、教頭(副校長)以外の管理層として「主幹」「指導教諭」を新たな職として設置した。それに「教員の評価制度」をリンクさせ、賃金にも波及させた。その結果、次の朝日新聞の記事に見られるような「クスリ」に手を染める校長が出てきたことは、政府、自民党、文科省が行ったことの必然的な結果である。たとえ、教員の「免許更新制」をやめたとしても「新たな研修と管理職のアドバイス」を盛り込めば、学校には草木も生えなくなることは、わたしの40年来の友人である横浜の元中学校教員である赤田圭亮氏がそのブログで指摘しているとおりである。https://keisuke42001.hatenablog.com/

そして、わたしが今回の直木賞受賞作である『テスカトリポカ』を読んだときに、そこに登場する保育園に勤務する若い女性保育士が、保護者会の席での罵倒やお茶をかけられたことから、「闇医者」を探して覚せい剤常用者となっていった姿に下記の校長の姿を重ね合わせたのだ。

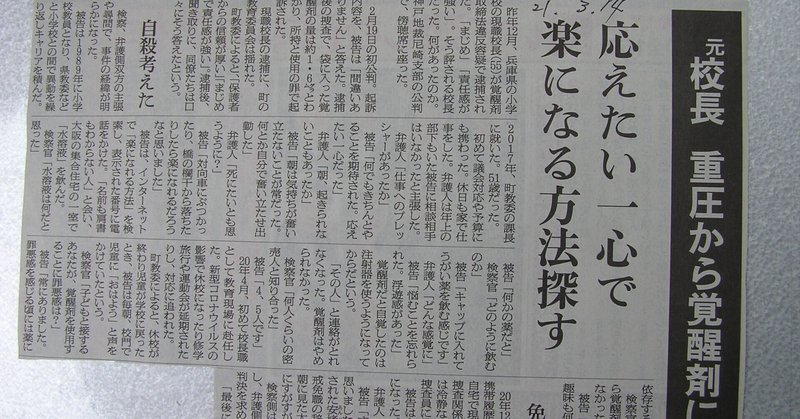

元校長 重圧から覚醒剤に依存、有罪

2021年3月14日 朝日新聞

昨年12月、兵庫県の小学校の現職校長(55)が覚醒剤取締法違反容疑で逮捕された。「まじめ」 「責任感が強い」。そう評される校長だった。何かあったのか。神戸地裁尼崎支部の公判で、傍聴席に座った。

2月19日の初公判。起訴内容を、被告は「間違いありません」と答えた。逮捕後の捜査で、袋に入った覚醒剤の量は約1,6グラムとわかり、所持と使用の罪で起訴された。

現職校長の逮捕に、町の教育委員会は揺れた。町教委によると、「保護者からの信頼が厚い」「まじめで責任感が強い」。逮捕後、聞き取りに、同僚たちは口々にそう答えたという。

自殺考えた

検察、弁護側双方の主張や尋問で、事件の経緯が明らかになった。

被告は1989年に小学校教員となり、県教委などと小学校との間で異動を繰り返しキャリアを積んだ。2017年、町教委の課長に就いた。51歳だった。

初めて議会対応や予算にも携わった。休日も家で仕事をした。弁護人は年上の部下もいた被告に相談相手はいなかったと主張した。

弁護人「仕事へのプレッシャーがあったか」

被告「何でもきちんとやることを期待された。応えたい一心だった」

弁護人「朝、起きられないこともあったか」

被告「朝は気持ちが奮い立たないことが常だった。何とか自分で奮い立たせ出勤した」

弁護人「死にたいとも思うように?」

被告「対向車にぶつかったり、橋の欄干から落ちたりしたら楽になれるだろうなと思いました」

被告は、インターネットで「楽になれる方法」を検索し、表示された番号に電話をかけた。「名前も肩書もわからない人」と会い、大阪の集合住宅の一室で「水溶液」を飲んだ。

検察官「水溶液は何だと思った」

被告「何かの薬だと」

検察官「どのように飲むのか」

被告「キャップに入れてうがい薬を飲む感じです」

弁護人「どんな感覚に」

被告「悩むことを忘れられた。浮遊感があった」

覚醒剤だと自覚したのは注射器を使うようになってからだという。

「その人」と連絡がとれなくなった。覚醒剤はやめられなかった。

検察官「何人くらいの密売人と知り合った」

被告「4、5人です」

20年4月、初めて校長職として教育現場に赴任した。新型コロナウイルスの影響で休校になったり修学旅行や運動会が延期されたりし、対応に追われた。

町教委によると、休校が終わり児童が学校に戻ったとき、被告は毎朝、校門で児童に「おはよう」と声をかけていたという。

検察官「子どもと接するあなたが、覚醒剤を使用することに罪悪感は?」

被告「常にありました。罪悪感を感じる頃には薬に依存する状態だった」

検察官「楽になりたいなら覚醒剤以外の手段を考えなかったのか」

被告「なかった。自分は趣味も何もありません」

免職に安堵

20年12月12日、密売人の携帯履歴から捜査が及び、自宅で現行犯逮捕された。

捜査関係者によれば、被告は冷静な口調で隠し場所を捜査員に教えたという。

被告はまもなく懲戒免職になった。

弁護人「何を思った」

被告「すべて終わったと思いました。重圧から解放された安堵感もあった。懲戒免職の辞令が出た翌日の朝に見た太陽の光は、本当にすがすがしかった」

検察側は懲役2年を求刑し、弁護側は執行猶予つき判決を求めた。

「最後に述べたいことは」。裁判官に言われ、被告は証言台の前に立った。

声が震えた。「教職に就いて31年9ヵ月。信頼を損ね、心からおわびしたい。罪と向き合い、少しずつ前を向いていきたい」

被告人席にもどるとき、被告の目が赤く見えた。

3月1日、判決が言い渡された。裁判官は「覚醒剤の効果を求めた安易な犯行」と批判したが、懲戒免職になったことなどを踏まえ、懲役2年執行猶予3年を言い渡した。

言い渡しの間、被告は裁判官を真っすぐみた。

「再犯のないようにしっかり努めて下さい」。裁判官からかけられた最後の言葉に、一度、ゆっくり大きくうなずいた。(森下友貴)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?