謎の文芸ZINEの正体が作っている本人にもよくわからないという話。

私はどういうわけだか謎の文芸ZINE『読みたい夜に』というのを作っております。去年の夏くらいから始めました。素敵な著者の皆様にご寄稿頂いて、これまでに四冊出しています。小説、エッセイ、お話と短歌、詩が集まっているA5サイズのちいさな白黒コピーZINEです。

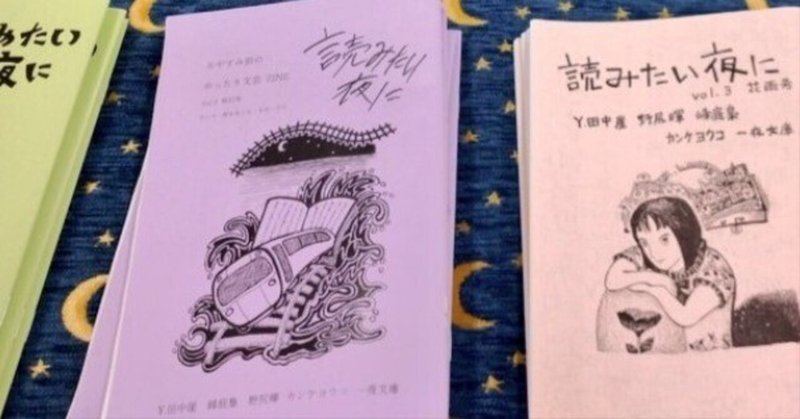

今度の文学フリマに出す最新号はこんな感じです↓

https://note.com/ichiya_bunko/n/n1973cc8c212e

私は古本好きなのですが、特に昭和や平成の時代に企業や地域で作られていた小冊子がたまらなく好きです。札幌で刊行されていた『まんてん』とか、昔モスバーガーが出していた『モスモス』とか、今でもあるものなら『銀座百点』や資生堂の『花椿』など。ちいさくて薄くてカバンにひょいと忍ばせられて、短い読み物がたくさん載っていてどこからでも気軽に読める。そんな感じの本を作りたかったのです。

当初は一応「おやすみ前のひととき、なにかちょっと軽く読めるものを」みたいなコンセプトを考えていたので、最初のほうの号はとても夜っぽい感じでしたが、だんだんどちらかといえば夜? くらいになってきました。

友達には「宮沢賢治風味」というありがたくも畏れ多い感想をもらいました。

ところでなんでこれを作っているのかというと、自分でもよくわからない。

よくわからないけれど、読み返すとやっぱり「この紙面すきだなぁ」と思う。手前味噌ですね完全に。でも本当にそう思う。

ご寄稿頂いている皆様のことを、私は文章でしか知りません。ネットで文章を通じて知り合った方々ばかり。でも逆に言えば、人間関係における馴れ合いや忖度が一切ない状態で、文章だけで好きかそうでもないかをジャッジしているということになります。それは結構大事なことなのではないだろうか。お義理やお付き合いで書いて頂いたかたは一人もいません。このひとの本気の作品が読みたいんだ! というかただけをお誘いしました。

光と闇のイメージの描き方が卓越しているY.田中崖さんの小説は読む側を世界に引き摺りこみます。いつも脳に流し込むようにするりと一気に読んでしまう。

深い内省とドライな視点の野尻暉さんのエッセイは時代の空気と自分のあり方を的確にとらえています。

寓話のような峰庭梟さんのお話は時に切なく時に鋭く、そしてどこまでも優しい。そのお話から派生した短歌は前向きで励まされます。

カンケヨウコさんのエッセイや詩はみずみずしく、しっとりした手触りや温度感があります。

いつも原稿をお預かりするたび、ZINEを作って本当によかったとしみじみ思います。この作品を世界でいちばん最初に読める私はなんという幸せ者だろう。

言葉にはそのひとの魂が滲み出ます。

でも、ただ頭に浮かんだことをそのまま書いたのでは、伝わらない。自分の言葉やイメージを誰が読んでも伝わる作品に仕上げるためには、心にきちんと届けるためには、めちゃくちゃ深く考えた上でたくさん読んだり書いたり推敲したりしないといけない。そうして書かれた文章には強度があります。私が作品にいちばん求めているのは強度かもしれない。

自分がそういうものを読みたくて、これから本を読もうというかたにもそういうものを読んでほしくて、私は自分の理想の本を作ろうとしているようです。

私と寄稿者の皆さんは、たまにXのポストやnoteやブログを見に行ったりするけれど、毎回チェックするわけでもなく、ゆるい感じで関わったり関わらなかったりしています。そして時々紙面の上で集合するのです。この関係性がちょうどいい。

たぶん私は、文章を通じてしか人間と交流できない。テキストのやりとりをしているのが自分にとっていちばん快適でちょうどいい関係性なのです。人間としては大いに欠陥があります。でもそんなテキストおばけの私が「これはいい!」と心底感じた作品の詰まったZINEはフェチの極みに仕上がっているのではないだろうか。

私は元来面倒くさがりなので、自分ひとりだったらこんな手間のかかることはしていません。でも、私は出会いました。自分の好きな言葉に。そんな言葉を綴る著者様たちに。そして、こんな素敵な作品をぜひ誰かにお届けしたい! と強く思っています。好きな作品、面白い作品と出会ったときの、熱に浮かされたような気持ちのままで突っ走っています。

そんな文芸ZINE『読みたい夜に』

度々の宣伝で恐縮ですが、今週末5/19(日)文学フリマ東京38に並べます。もしお目にとまることがありましたら、お気軽にご覧いただけましたら幸いです。