Empathyからすべてが始まる—スタンフォードで学んだ、他者の身になって考えるということ

夏から大学院留学を控えた今、縁あって週に一度、都内で若い研究者の卵たちとジェンダーとメディアについて勉強しています。先日、その場で、「自分以外の誰かについて語るって難しい」という話題になりました。研究者もメディアの人間も、自分が当事者でない事柄について調べたり書いたりすることがあります。そのときどうしたらいいのか。難しい問題ですが、わたしの場合は、できるだけ相手の現実を歪めないために、指針としていることがあります。empathy、その人の身になって理解しようとすることです。

empathy=共感ってどういうこと?

empathyという単語を英和辞書で引くと、「感情移入」あるいは「共感」と出てきます。もう少し詳しく、英英辞典だと、the ability to understand other people's feelings and experience =「他の人の感じていることや経験を理解する能力」と説明されています。 (※「経験」の代わりに「問題」problemsとしている辞書もあります。)

似たような言葉にsympathyがありますが、これは誰かの経験や問題に対してかわいそうだと思うこと、つまり同情することです。一方empathyは、その人の身になって考えること。sympathyが湧き上がる感情であるのに対して、empathyは、理解すること、しかも、それを可能にする能力を指します。

問題解決を’デザイン’するスタンフォード

わたしがempathyの深い意味を知り、それが訓練で鍛えることのできる能力であるということを学んだのは、スタンフォード大学のd-school(デザイン思考を学ぶ研究機関)でした。

d-schoolの言うデザインとは、普段私たちがデザインという言葉で連想するのとはちょっと違っています。モノの見た目にまつわることではなく、何らかの課題に対して解決策となるツール=解決策を設計することを指します。問題を見極め、どうなることが関係者にとって幸せな解決なのかアイディアを出し、それをどんどん形にしていく。その考え方を方法論化したものを「デザイン思考」と呼びます。

スタンフォード大学があるシリコンバレーは、GAFASやTwitterなどに代表されるテック企業の本拠地であり、ここ30年間、その成長を支えてきたのがデザイン思考だとも言われています。世の中を一変させるような新しいサービスを生み出す「考え方」とはどんなものなのか?2019年、勤めていた放送局から客員研究員として派遣されるにあたって、わたしが一番学びたかったのがこのデザイン思考でした。

社会の今を講座が反映する

d-schoolでは、学部や専攻を問わず、在籍するすべての学生や研究者が学ぶことができます。9月の新学期に合わせ、わたしもウェブサイトをチェックして出願可能なコースに応募し、以下の4つのコースに入れてもらうことになりました。

★Controlling the Narrative: Building a legacy through film and business

(物語をコントロールしよう ※マイノリティが自分たちで語ることで他者によって貼られたステレオライプから脱却しようという趣旨)

★Storytelling for inclusion(認め合うために、話をしよう)

★Empathy as a tool for difficult conversations

(話しにくい話題を乗り越えるツールとしての共感)

★Designing Masculinity(男性性をデザインする)

Narrative, storytelling, conversation など「語ること」に関連するキーワードが多いと感じるかと思います。わたし自身が長くメディアで働いてきたので、こうしたテーマに関心があって選んだという事情もありますが、例年の講座のラインナップと見比べても、この年のd-schoolでは「語る」ことをテーマにしたものが多かったのは事実です。

2019年は、トランプ政権が3年めを迎え、アメリカ国内でのさまざまな分断が顕著になっていた時期でした。白人と黒人・ラテン系のあいだの緊張、イスラム教徒への偏見、ジェンダー問題やLGBT嫌悪など、ひとりの人が持ちうるアイデンティのなかにいくつも対立の芽があり、それらが何らかの事件に発展するたびに、対立が深まり社会がギクシャクするというような空気があったと記憶しています。この年、d-schoolの講師陣たちもそれを問題だと感じ、どうしたら人と人が認め合うことができるか、真剣に向き合っていたのだと思います。

認め合う社会を作るための「語り」

実際の授業はどんなふうかというと、いわゆる講義ではなく、ワークショップ形式です。コースによって、場所も進行もまったく違います。例えば、Controlling the Narrativeは、黒人やラテン系の青少年たちが、世の中で繰り返し言われてきた暴力やドラッグ、貧困のステレオタイプに引っ張られずに、自分たちについてポジティブに語るのがテーマ。スタンフォードの学生が、マイノリティの多い地域に出向き、地元の高校生と1対1でパートナーを組んで、彼の「オレ自慢」PVを作る、といったことも行いました。ふせんにイラストを書いて簡易な絵コンテを作り、それをiPhoneで撮影した即席PVですが、講師陣にはプロのラッパーやMV作家も加わっていて、ポジティブなマイノリティ像を伝えていくには、どんな場面を描けばいいのか、どんな言葉を使えばいいのか、そこには真剣な模索がありました。

Storytelling for inclusion は、有名人ではない市井の人たちが、自分たちの中に眠っている物語を語れるようになるための方法を模索するものでした。子どもが放課後をすごす施設を借り、そこで身体を張ったゲームをしたり部屋を真っ暗にしたりしながら、参加者同士が、自分のエピソードを話し、聞くという経験を繰り返します。実はこの一見無意味に感じるゲームや暗闇がキモで、話すハードルを下げる仕掛けになっています。お題を与えられて「さあ話してください」と言われても、構えてしまって話せないものですが、奇抜なシチュエーションで気が紛れ、過去の出来事やそのとき感じたことなどを言葉にできるようになります。

あの手この手で「聞く」と「話す」を繰り返しているうちに、有名人だけでなく一般人の暮らしにもいろいろな物語が潜んでいること、ドラマティックでなくても人の心を動かす力を秘めていることがわかってきます。人々がそれぞれの小さな物語を共有することで、お互いを尊重できるようになる—それを身を持って学ぶワークショップだったのだと思います。

「話の聞き方」を訓練する

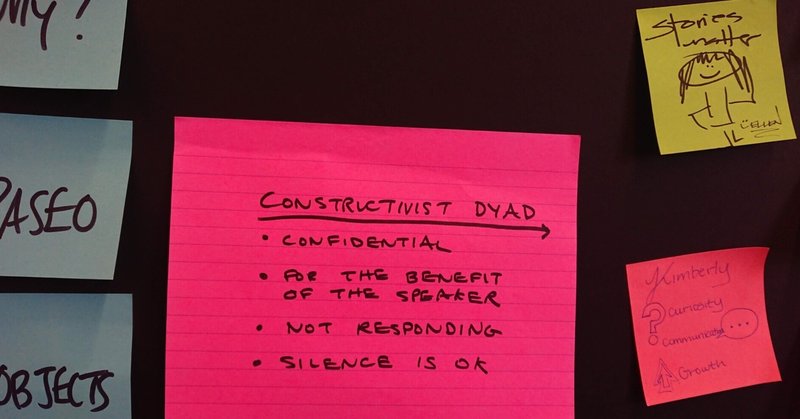

わたしが受けたd-schoolの授業ではどのコースでも、必ず早い段階で話を聞く訓練がありました。また、全編を通じて「話を聞くこと」がプロジェクトのカギとなっていました。主眼が「語ること」にあるコースでも、実際は「話を聞くこと」の方に大きな比重がかかっていました。ゲーム形式だったり、書き込み式のシートを使ったり、デモンストレーションをしたり、やり方は違えど、人の話をどうやって聞くか、時間をかけ、繰り返し、徹底的に教えられました。

学んだことの共通点を整理すると、次のようになります。まず、相手と自分が違う人間であることを忘れないこと。それが、相手を尊重するということでもあります。自分の土俵で相手の話すことを解釈せず、できるだけそのまま受け止めるようにすること。

そして、話し手が安心だと感じられるようにすること、話し手主導であること。沈黙が生まれてもOK。そのときは相手の呼吸に合わせ、待てばよいのです。言葉にばかり気を取られず、どんな表情で、どんなふうに話すのかに注意を払います。話し手が心配していること、気にかけていること、大事にしていることが、そこに表れるからです。

そして、価値判断を挟まない。話し手はジャッジされていると感じたら、本心を口に出せなくなってしまうからです。質問するときは、出来事の成果や意義ではなく、話し手の心に寄り添い「そのときどう感じたのか」を聞くようにします。

わたしにとっては、簡単なようでとても難しいことでした。クラスに出席するたびに、手を変え品を変え改めて取り組むのですが、どこかで聞いた既存のストーリーに重ね合わせて理解しようとしている自分に気づいたり、「なぜ?」と聞く声に「なんでそんなことしちゃったの?」という非難のニュアンスが混じってしまったりします。長年メディアで取材の仕事をし、多くの人の話を聞いてきましたが、わたしは本当にその人たちの話を聞けていたのか、わが身を振り返って反省する経験でもありました。

すべてはempathy=共感から始まる

d-sochoolが話を聞く訓練を繰り返し行うのは、実は、それが、デザイン思考のプロセスの第一段階にあたるからでした。方法論としてのデザイン思考は、5つのプロセスに分かれていて、①empathize(相手の身になって理解する), ②define(問題を特定する), ③ideate(解決策のアイデアをどんどん出す), ④prototype(アイディアはとりあえず形にしてみる), ⑤test(試して改良する)から構成されています。もちろんすべての段階が大切なのですが、わたしが体験したd-schoolは、最初のステップであるEmpathizeに最も長く時間を割き、繰り返しその必要性を説いていました。また、d-schoolのクラス外でも、スタンフォードに滞在中、Empathize, Empathyという言葉を耳にすることがたくさんありました。

日本ではデザイン思考は、製品開発、マーケティングの観点から紹介されることが多いようです。そのせいか、プロセスの後半—アイディアをどんどん出し、とりあえず形にしてみて、試しながら改良するというステップ—に重点を置いた解説が多い印象でした。しかし、実際にシリコンバレーに滞在してみると、デザイン思考が必ずしも製品開発のメソッドにとどまらず、幅広く社会問題や制度を検討するときの考え方のベースになっていることがわかります。さまざまアイデンティティの人が共存するのを目の当たりにすると、まずはお互いを尊重して分かり合うこと、つまりemapathyからスタートすることがいかに大切か、肌で感じます。

スタンフォードの学生の多くは、学校を巣立ったのち、社会のリーダーになる人たちです。ビジネスを立ち上げる、法や政治の世界で社会のしくみを作る、医学やエンジニアリングの世界で画期的な治療法や発明をする人たちです。それらの仕事は、誰かのニーズに応える仕事とも言えます。どんなに優秀なエリートでも、相手を知らずして仕事を成し遂げることはできません。だから、大学は、すべての学生に向けて、empathyを養う訓練の門を開いているのかもしれません。

empathyを訓練によって培うことができるという考え方は、わたしにとって、希望をもたらす学びでもありました。それまでわたしは、「共感」について、生まれつきの性格、あるいはしつけの成果のようにとらえていました。そうではなく、訓練によって育てることができるならば、誰しもempathyを身につけることができる。ひとりひとりが話の聞き方を少し変えたら、世の中の諸問題が今より良くなるかもしれない。ささやかだけど、私たちには、未来を変える力を手に入れられるのだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?