パリ 2日目

8時に宿出てエッフェル塔を目指します。

まだまだストライキは続いており地下鉄はあまり運行していないため、私たちは移動の多くにバスを使わせていただいています。

(バスも便によってはなくなったり、ストライキの影響で道路が混雑したり等色々ありますがメトロに比べるとほぼ通常通り運行していました(多分))

建物が比較的高いエリアにエッフェル塔は位置しているため、道を歩いていても近づいているという実感があまりありませんでした。

ひとつ角を曲がると大きなエッフェル塔が顔を出します。

とにかくサイズが大きい。

東京タワーの色違いのような印象です。()

建設当初いろいろ物議を醸す存在ではあったそうですが今ではひとつのアイコンのようになって親しまれて(ると思)います。

エッフェル塔の周辺では黒人の方々が青いレジャーシートを広げ大量のエッフェル塔のキーホルダーやオブジェを販売していました。

次に個人的にとてもとても楽しみにしていた

フランク・ゲーリー設計の

FONDATION LOUIS VUITTON へ。

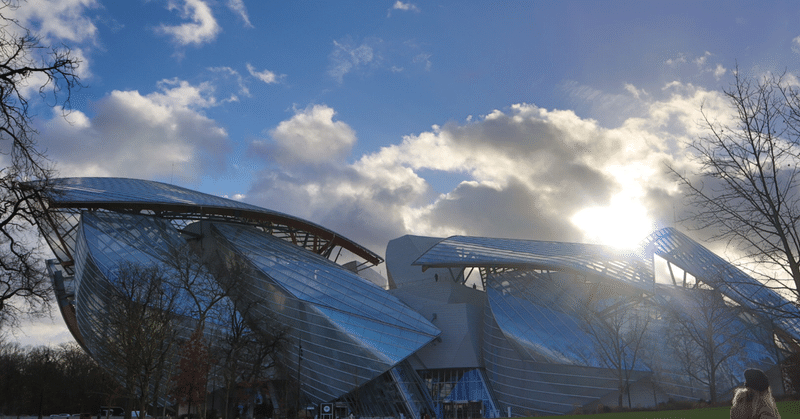

ルイヴィトンのバス停で降りると目前に建物が現れます。

とにかく大きくてかっこいい。。

ここも学生料金で10€。

いつも通り持ち物検査をしてから内部へと入ります。

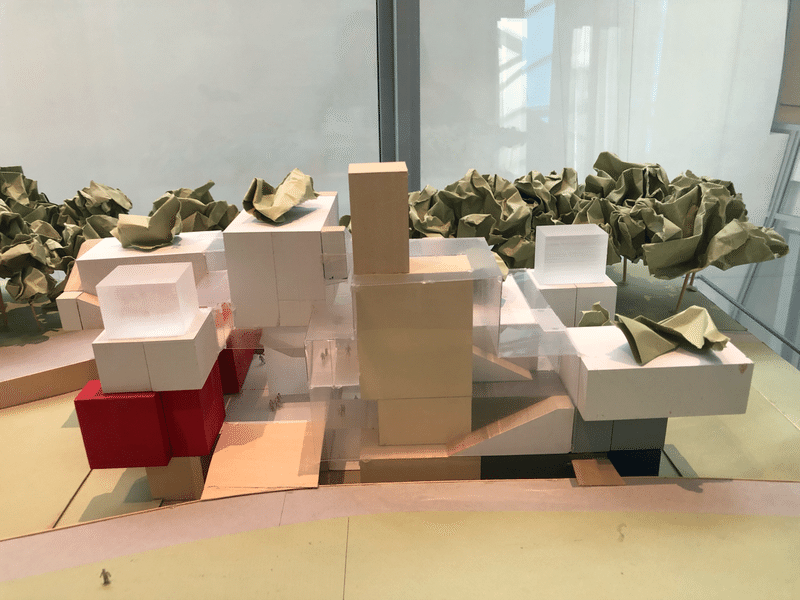

中に入っていくと入り口の方に(3,4枚目は階段室付近)建物の小さな模型がありました。

この模型からも伺えるようにこの建物は本当に複雑です。その上展示室も大変充実しているためいくら時間があっても足りません。。

この美術館の大きな特徴は展示物の多くが剥き出しに展示してあり、他の美術館にあるような柵の設置がないということです。

その変わりに展示の方法として10cmほどの高さの展示台のようなものに美術品を載せたり、設けたりすることで観覧者が必要以上に美術品に接近しないようにと工夫されています。

また、時々ピッという効果音が至るところから聞こえましたが、それは写真撮影等で観覧者が作品に近づきすぎた際に注意を促す役割としてのものでした。

その展示方法のおかげでガラスで覆われている作品は少なく、より美術品が鑑賞しやすくなっているように感じました。

そしてヨーロッパにきて素敵だなと思うことの一つに美術館にいくとどこかしらで子供を対象にした鑑賞教室のようなものをしている、ということがあります。(日本では(私は)一度もこのようなグループを見たことがありません。)小さい頃からこのように本物に触れる機会を作ることは将来的にその子どもにとって大きな意味を持つことであると私は思います。教室の内容も子ども向けにマップに印をつけたり模写(?)のようなことをするなど子どもたちも楽しそうで大変興味深かったです。

建物のみならず展示内容もとても面白いものばかりでした。

この建物の展示室のほとんどは連続した空間になっており、大小、高低、厚薄さまざまな壁がパラパラと散らばることにより空間を分節しています。高さや、厚さ、くりぬき方、に組み合わせ方、そして隙間の開け方…

展示空間の魅せ方、広がりはその展示物の良し悪しにも関わってくるため本当に大切であると改めて感じました。

ゲーリーの建築がこんなにも美しいのには理由があります。

ゲーリーの造形が直線から曲線へと変化する中間点であるヴィトラミュージアムの際に設計した螺旋階段の曲線に不満が残ったことで、航空機設計などに使うソフトウェアを研究するようになり、後に「ゲーリー・テクノロジーズ」を立ち上げます。それによってゲーリーはコンピュータを使った建築設計をリードし複雑な造形を自由に操ることを可能にします。彼の建築は建物自体が彫刻作品とも言える美しさを備えており、それは展示するアーティストへの刺激となり、新しいアートを生む原動力にもなっていると言われています。

私は本当にこの建築が好きすぎて本を購入。

ゲーリーについて、ルイ・ヴィトンの誕生の話等について言及してありとても興味深い内容です。

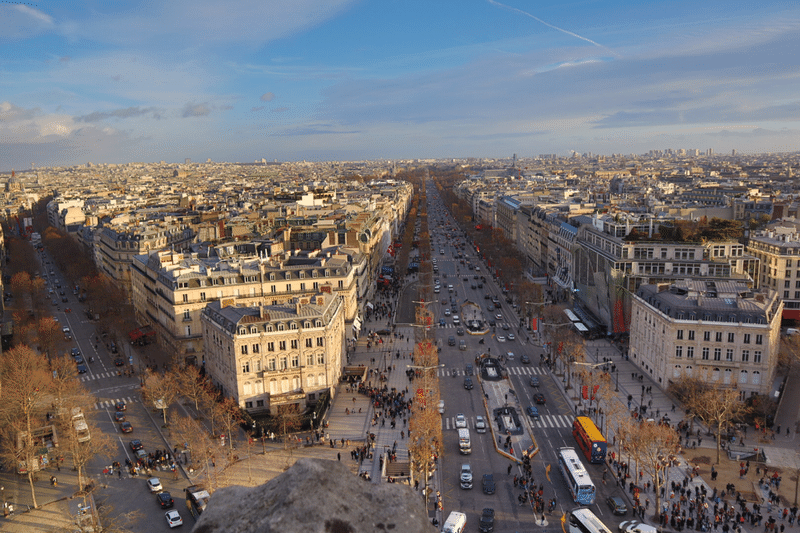

最後に凱旋門へ。

凱旋門に行くために地下通路を通りチケットを購入。

長い長い螺旋階段に息を切らしながら上階へと登ります。

地上50mの屋上からの眺め、そして空の模様が最高に綺麗でした。

見事に放射線状に区画整理がされたパリの街並みが一望できます。

次へ続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?