オウンドメディアの本当の価値は「マーケティングの核になる」ことだと思う

「オウンドメディアの真の価値は何なのか?」

答えは正直、人によって変わっています。

つまり明確な答えはないのです。

ただ、よく挙げられるのは

・リード(見込み顧客)の獲得

・認知の拡大

・ブランディング etc…

といったところです。

正直オウンドメディアの運営は、人手も時間もかかるとても大変な施策です。

そうであるにも関わらず、その対価に見合うオウンドメディアの価値を言語化できる人はあまりいないのが現状だと感じています。

そこで今回は、「オウンドメディアを運営する真の価値とは?」をデジタルマーケティングにかかわる人間の観点からお話します!

オウンドメディアの価値を「粗めに」捉えない!

仕事上

「オウンドメディアを立ち上げて成果を上げたい」

「SEOに力を入れて売上を上げたい」

という担当者様とお打ち合わせをさせていただくことが多いです。

そんな中

「オウンドメディアを立ち上げるとリードがたくさん取れるのでは?」

「上位表示ができればどかんと売り上げが上がるのでは?」

というような「粗めにオウンドメディアの価値をとらえてしまっている」方が多いなと感じました。

決して間違っているわけではありません。

確かに、オウンドメディアは売り上げに大きな影響を与えます。

ただ、オウンドメディアの価値を真に理解するには

「オウンドメディアが売り上げに直結する流れ」

をより明確にする必要があります。

というのも、オウンドメディアなどのコンテンツマーケティングは

「計測できない要因」が成果に影響を与えていることが多い

からです。

基本的には「顧客視点」と「マルチチャネル」で考えること。

オウンドメディアでは

潜在層

準顕在層

顕在層

の3つに顧客をセグメントし、キーワードを基に記事を作成していくのがセオリーです。

今回はそんなオウンドメディアのセオリーの中でも

潜在層に向けた認知の獲得

という部分についてお話します。

まずは質問です。

「あなたは検索で出てきたサイトの運営会社まで覚えていますか?」

きっと答えは「No」だと思います。

具体的にサービスを検討していたり、会社自体を検索しているというケースを除いて、サイトの運営元の会社まで明確に覚えている人はほぼいません。

なぜなら大多数のユーザーは

「知りたかったことを知りたい」

という純粋なニーズしかないからです。

ここにブランドやサービスを認知したいという欲求はありません。

さらに記事ページのCVRはよくて0.1%程度とも言われています。

つまり、記事ページを読んだユーザーが何かしらのアクションを起こす可能性は低いといえるでしょう。

顧客の行動を細分化してみる

こういったズレは

「顧客のニーズとそれに伴う行動」

を見直すと解決されます。

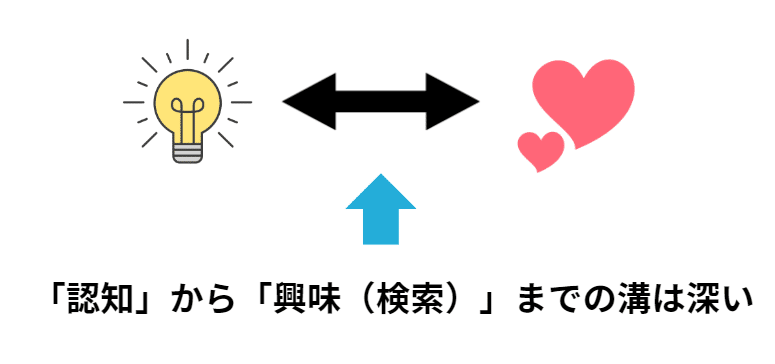

私がデジタルマーケティングの業界にいてよく感じることは

「認知から興味までの溝はとても深い」

ということです。

多くの人が認知と興味を大枠でとらえていて、

「知ってから興味が湧くまでには一定時間が必要になる」

という事実に気づけていません。

多くのユーザーが初めて企業のブランドを認知するのは、

SNSでたまたま投稿を見かけた時

業界での口コミサイト

広告

知人からの紹介 etc…

等、日常生活ベースで起こりえます。

そして、彼らは認知してからすぐに検索するわけではありません。

何かしら検索したいと思わせるきっかけが必要になるのです。

BtoBであれば、上長から「適切なツールを探してほしい」とのオーダーが出たり、BtoCなら直近いきなり購入の必要性が高まる出来事ができたり。

ここで初めてSEO対策が力を発揮します。

ニーズが高まった時に、多くの人の頭の中で起こることは大きく2つです。

まず1つ目はブランド想起です。

SEO対策といえばウィルゲート

化粧品といえば資生堂

服といえばユニクロ

等々、あらかじめ頭の中で優先順位が決まっていて、ブランド名で「指名検索」をすることもあります。

2つ目は、ブランド名が思い浮かぶのではなく「SEO対策おすすめ」「アウター 安い」「化粧水 おすすめブランド」など、ニーズに合わせたキーワード(クエリ)で検索します。

これで「おすすめのSEO会社○○選!」のような記事が出てくることで

「あ、このブランド最近勢いあるな」

「聞いたことあるし、ちょっとみてみようかな。」

というかたちでサービスページが閲覧されます。

つまりSEOは

「ニーズが発生したその先に自社のページを置いておく」

という意味合いが強い施策だといえます。

マルチチャネルで考えることの大切さ

中には独自性のあるコンテンツで、検索からブランド認知を獲得できているオウンドメディアはまれにあります。

ただこういった「質の高いコンテンツ」を生み出し続けるためには、

優秀なコンテンツクリエイター

十分な人員体制

予算

オウンドメディアに投資していくという意思決定 etc..

が必要になります。

つまり、決して多くの企業が実践できる手法だとは言えません。

そこで、私がおすすめするのは「マルチチャネルでの発信を前提としたオウンドメディアの活用」です。

マルチチャネルの発信とオウンドメディア

マルチチャネルというのは

「チャネルを複数作成し、様々なチャネルで情報発信する事。」

を指しています。

BtoB領域でよくあるマルチチャネルの例は、

オウンドメディアとX(Twitter)、YouTubeを活用しているケース

です。

事例としては下記のような会社があげられます。

事例その1:株式会社才流

株式会社才流(https://sairu.co.jp/)は、オウンドメディアで発信したコンテンツを基にしてX(Twitter)やYoutubeでの発信に活用しています。

新しい記事が更新された際、Twitter上で記事のリンクを公開したり、記事の要約をグラフィックと一緒に投稿することでコンテンツ発信を実施しています。

オウンドメディアで発信した情報をほかのチャネルへ流用させることで、マルチなコンテンツの発信を可能にしています。

また才流さんはYouTubeでの発信にも注力しており、オウンドメディアでのコンテンツを基にした情報発信も行っています。

事例その2:ナイル株式会社

ナイル株式会社は「ナイルのSEO相談室」というオウンドメディアを運営しています。

おもにSEO周りのナレッジを中心に発信しているメディアです。

ナイル株式会社は、こういったオウンドメディアのコンテンツをもととしてYoutube活動にも注力しています。

この様に、オウンドメディアを核としつつ「マルチチャネル」での情報発信を実施しているのです。

オウンドメディアの真の価値は「コンテンツの倉庫」になること

オウンドメディアだけで集客を実現しようとするのは長い道のりや時間、人手を必要とします。

だからこそ、今一度オウンドメディアの真の価値を見直す必要があると考えています。

それが

「コンテンツの倉庫になる」

という価値です。

マルチチャネルの活用をしていく上で

コンテンツ不足

一貫性のなさ

成果が出るまでの継続がきつい

など、施策を行う上での壁は様々でてきます。

ただ、オウンドメディアでコンテンツを一度作ってしまえば、記事の一部をSNSの投稿にしたり、動画の原稿として流用できます。

こういったコンテンツ不足や発信内容に迷うことがなくなってくるので結果として成果が出るまでの継続をより容易にします。

つまりコンテンツの倉庫となり、マーケティング活動の核を担っているといえるでしょう。

多くの場合、オウンドメディアは集客資産として認識されています。

間違いではないのですが、「コンテンツの倉庫」として、マーケティング活動の核としてより広い解釈をしてみるとよいのではないでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?