コンテンツはベネフィット起点で考えると上手くいくかもというお話。

個人で本格的にコンテンツを発信し始めて、すでに1年以上が経ちました。

段々とコンテンツを見てくださる方やシェアしていただくことなどが増えてきて、少しずつですがやりがいを感じられるようになってきました。

とはいえ、コンテンツ発信を始めた初期は全く見てもらえないことも多く、いつも落ち込みまくっていたことを覚えています。。。(今もですが…笑)

そんな中、

「どんなコンテンツだったら多くの人に見てもらえるのか?」

「発信がうまい人は何を意識してコンテンツを作っているのか?」

を考え、調べ続けました

そこで見つけたのが「コンテンツはベネフィット起点で考える」という考え方です。

ここからは「ベネフィット起点でコンテンツを考えるといいんじゃないのか??」についてつらつらとお話できればと思います!

▽ニュースレター▽

https://hirashimarintaro.substack.com/

コンテンツは「3種のベネフィット」から考える

私たちの消費はベネフィットを感じることによって形成されています。

例えば

安くて旨い!

近くて便利!

ゆったり安心できる!

などといった商品・サービスが与えてくれるベネフィットを求めているのです。そしてそのベネフィットの対価として費用を払っています。

ここで難しいのが、顧客に買ってもらうためには、購入前にベネフィットを感じてもらう必要があるということです。

つまり

安いのに旨そう

近いから便利そう

ゆったりできて安心できそう

という感情を購入される前に感じてもらう必要があるのです。

これは「C/Pバランス理論」という有名なマーケティングの研究で詳しく示されています。

簡単に説明すると、商品の「コンセプト(C)」が強ければ、新規売上が加速する傾向があります。これこそ先ほどお話した購入前にベネフィットを感じてもらう必要があるという部分になります。

ただ、実際の商品そのものの「製品パフォーマンス(P)」が低ければ、そこからは失速の一途をたどるということも示しています。

通常、ベネフィットは商品やサービスを利用したのちに感じるものです。しかし、購入してもらうには購入前の顧客にベネフィットを認識してもらい「これは購入に値する!」と感じてもらう必要があります。

この至難の技をやってのけることこそ「コンテンツマーケティング」の醍醐味であると考えています。

マルチチャネルでのコンテンツ発信によって、顧客の購入意向を少しずつ高めていけば、購入前にベネフィットを認識してもらうことは可能です。

とはいえ、効果的にベネフィットを訴求できるようなコンテンツを作るのには時間も労力もかかります。

そこで今回は3種のベネフィットを活用したコンテンツの作り方について説明していきます。

3種のベネフィットとは?

まずは、3種のベネフィットについて説明します。

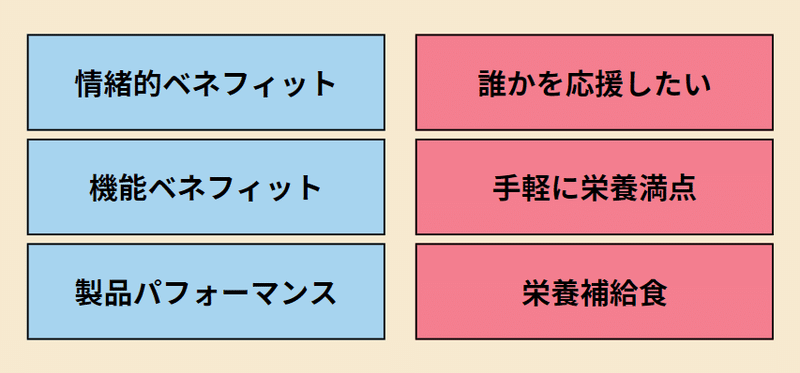

この3種のベネフィットとはアーカーによって提唱されたマーケティングの研究です。下記が詳細です。

商品によるベネフィットは大きく3種類に分けることができ、自社で取り扱っている商品がどのベネフィットにあたるのかを明確にしていくことがポイントです。

たとえば映画館。「映画館の価値は何か?」と問われた際、基本的には「上映される映画を楽しむところ」という回答になるかと思います。

これは正論で、確かにお客様は映画見るために映画館に来館します。

この回答は、映画を上映するという映画館本来の機能としての価値を発揮しているため、上記の図にある3つのうち「機能的ベネフィット」にあたります。

では映画館の情緒的価値とは何でしょうか。

簡単に言えば「映画館に来館したお客様が感じている感情的な価値は何か?」ということです。

今の時代、NetflixやAmazon Primeに代表されるコンテンツプラットフォームには数千という映画やドラマがあります。そしてユーザーは、家で好きなタイミングに好きな時間だけコンテンツを楽しむことができるのです。

なのになぜ、映画館に来て高い料金を払ってまで映画館で映画を見るのでしょうか?

ここに情緒的ベネフィットのヒントがあります。

例えば、

家族との特別なお出かけの思い出を作りたい

恋人との非日常的な体験を共有したい

映画館で食べるポップコーンを味わいつつ、特別な時間を過ごしたい

など「特別な時間を過ごしたい」という情緒的な価値を感じたいという動機から来館しているお客様も多いはずです。

この様に顧客の感情や心理的な部分にフォーカスした価値を情緒的価値といいます。そしてマーケティングがうまい会社のコピーや発信するコンテンツにはこの情緒的価値に基づくものが多くみられます。

そして最後に自己実現ベネフィットです。この価値を特定するのが最も困難です。自己実現ベネフィットは「その商品を使うことでどんな自己表現、自己実現ができるか」を示しているのです。

例えば、

金曜日のナイトショーを見に行くことが自分への最高のご褒美

自分の好きなアクション俳優の映画を質の高い音声で見ることが習慣

自分の好きなアニメの映画版は必ず映画館で見ることでファンとして応援

などなど人それぞれです。

これらは自分自身を表現したいと思う形で表現するための手段として映画館が位置しているという考え方が適切です。

映画館の例だけではなく、缶コーヒーやケーキ、柔軟剤といった最寄り品から掃除機や洗濯機、家具などの買い回り品にまですべてに3つのベネフィットが存在しています。

そして最も重要なのは

機能的ベネフィットではなく、情緒的、自己実現ベネフィットを中心に顧客価値を考えること

です。

どうしても商品の機能に目が行ってしまいます。しかし、実際に商品を購買している私たちは、その機能から生まれる情緒的な価値や自己実現的な部分に価値を感じているのです。

つまり、その商品の価値を考える際は、機能ではなく、

どんな感情を与えるのか

どんな自己実現・自己表現を促すのか

を軸に考えるとよいでしょう。

コンテンツの発信を行っていく上でもこの3種のベネフィットが大変役立つと感じています。

さきほどC/Pバランス理論でもお伝えした通り、買ってもらうまでには「コンセプト力」が重要であり、顧客に理解してもらう必要があります。

つまり、マーケティングにおいて顧客との接点となる「コンテンツ」にもこの考え方を応用させることで、自社商品の価値を最大限伝えることができると考えています。

3種のベネフィットの活用例:RedBull

では具体的にどのようにしてこの3種のベネフィットを活用していけばいいか、実際の事例を見ていきましょう。

今回例として挙げるのはRedBullです。

ご存じの方は多いかと思いますが、RedBullは売り上げのほとんどをマーケティング予算につぎ込むほどマーケティングへの注力している企業です。

そんなRedBullのコンテンツは「エナジードリンク」という商品の枠組みを超えた素晴らしいものがあります。

「翼をさずける」というマーケティングメッセージ

レッドブルのホームページには

「翼をさずける」

という力強いメッセージが掲載されています。

すでに多くの人が認知しているマーケティングメッセージですが、ここにもベネフィットが隠れていると感じました。

それが下記です。

RedBullが打ち出したマーケティングメッセージは、「どれくらいエナジードリンクの効果が高いか」や「エナジードリンクを飲んだ時どれくらい興奮するか」ではありません。

自己実現ベネフィットとしての「翼をさずける」というシンプルな一言で表現したのです。

ご存じの通り、RedBullはエナジードリンクを販売している会社です。

故に、一般的には「多くの成分が配合されている」等をはじめとした、あくまでエナジードリンク単体としての機能的ベネフィットを押し出したくなります。

また、もっと工夫を凝らして、エナジードリンクを買う人の情緒的なベネフィットに寄り添ったとして、「自分がレベルアップしたような感覚になる」などの感情面での価値を訴求することができます。

しかし、RedBullはそのもう一段階先にゴールを設定しました。それが「自己実現ベネフィット」を基にした「翼をさずける」というメッセージです。

エナジードリンクを飲みたいと思う多くの人は「自分の限界を超えたい」「生産性をもっと高めたい」などの欲求があります。そして、その手段としてRedBullを選ぶのです。

この自己実現欲求を満たしたいというユーザーに対して「翼をさずける」というメッセージを送っています。これによって、私たちは脳内で比喩的に「Redbullを飲んだ後の姿」を思い浮かべます。

これが実際のエナジードリンクの利用イメージにつながりやすくしているのです。

「情緒的ベネフィット」の訴求に基づいたコンテンツの発信

RedBullは「RedBull TV」という自社メディアを運営しています。

RedBullは主に「エクストリームスポーツ」を支援しており、実際にRedBull TVではスポーツを中継したり、大会を主催するなどの活動を行っています・

エクストリームスポーツ

過激な速度や高度をはじめ、物理的に難易度が高い目標などに挑戦する、危険性の高いスポーツの総称

みなさんもF1レースに出場している選手や車にRedBullのロゴが入っているのをよく見かけるのではないでしょうか?

その他にもライブやコンサートを主催し、音楽活動を支援するなども行っています。

エナジードリンクを販売してる会社が、なぜスポーツの放送チャンネルの運営や大会の開催、ライブの主催等多岐にわたる支援を実現しているのでしょうか。

それは「情緒的ベネフィットをコンテンツによって訴求しているから」です。

F1やパルクール、ロードレースなどのエクストリームスポーツは危険な競技です。しかしその分、観戦している人の興奮もピークに達しやすい傾向があります

加えて、大好きなアーティストのライブは興奮するものですし、日常から最も近い熱狂ともいえるでしょう。

これらの熱狂イベントをRedBullが積極的に開催、支援していくことで、「生産性を高めたい」「思いっきりハイになりたい」、「興奮して最高の気分を味わいたい」というエナジードリンクを飲む人の情緒とRedBullが提供する価値が常にリンクできるような仕組みができているのです。

つまりまとめると、RedBullは「エナジードリンク」ではなく、「興奮や熱狂」を売っているといえます。

このRedBullの施策は、顧客の購買行動における検討プロセスに非常によく沿ったものだといえます。

多くの企業は「顧客は製品パフォーマンスからジャッジしていく」と考えがちですが、実は顧客は「自己実現価値」や「情緒的価値」を起点として検討を行っています。

各社の技術革新によって、製品パフォーマンスに大きく差がなくなってきたからこそ「質の良い商品なのはあたりまえ」になってきたからだといえるでしょう。

カロリーメイトの事例

次にカロリーメイトとDOVEの事例をお話していきます。

まずカロリーメイトについてです。カロリーメイトといえば青春をテーマにした感動するCMで有名ですよね!

ただ、よくよく考えるとカロリーメイトの機能価値は「栄養補給を簡単にできること」です。

この機能価値だけ考えると、打ち出すべきなのは「どれくらい簡単に栄養補給できるか?」「どんな栄養が入っているのか?」といったカロリーメイトそのものの価値になります。

しかし実際のCMは、共感できる印象的なストーリーを中心としたもので、成分の説明などのカロリーメイトそのものに関する宣伝は全くありません。

これこそ、3種のベネフィットを十分に理解したうえでのコンテンツ発信といえます。

カロリーメイトは先述の通り「栄養補給食」で、平口でいえば利用イメージが湧きにくい商品です。体育会系の部活やアスリート以外は、日々の購入機会はそうそう多くありません。

そんなカロリーメイトが

「大切な人のためになりたい」

「応援したい」

という情緒的価値を訴求することで、顧客に新たな利用シーンを見出しやすくしています。

3種のベネフィットの活用方法

では具体的に、この3種のベネフィットをどうやって活用していくべきなのかについてお話します。

先ほどお見せした上記の図にすべてが集約されています。

まずは最も考えやすい商品パフォーマンスから考えましょう。下から順番に「顧客が自社の商材に感じている価値は何か?」を想像しながら上まで埋めていきます。

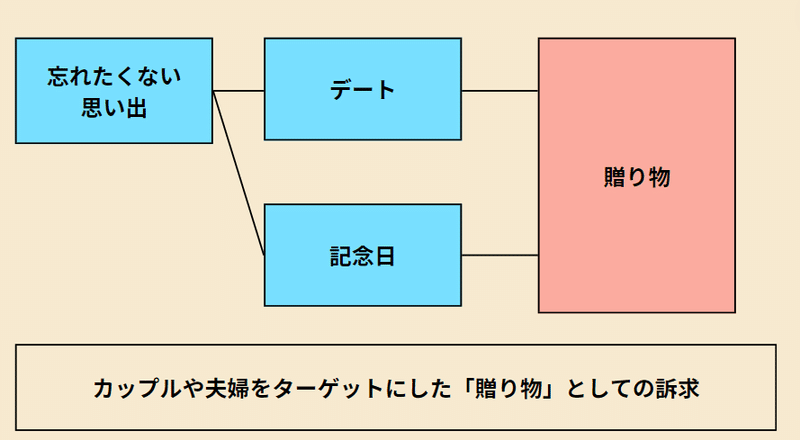

今回は下記にネックレスの例を出しています。

次は、購入する前に「価値を顧客に知ってもらう」ことを目指します。

ネックレスの例では、最終的な情緒的ベネフィットが「大事な思い出を忘れないため」というものになりました。次に、コンテンツとして変化させることで顧客に届け、興味喚起と購入意向の向上を狙います。

ただ「大事な思い出を忘れないため」という価値をコンテンツ化するには難しいと思います。そこでこのキーワードをコンテンツ化しやすい形で分解していきます。

基本的に

「忘れたくない思い出といえば…?」

といった形で少しずつ小さく分解していくイメージです。

そうすれば、いくつかの要素が出てくるのでそれらの共通点、または最もなもの適切なものを選択し一度収束させます。

この要領で「発散と収束」を繰り返していきます。これによってアイデアを洗い出し、収束させることができます。(※詳しくはこちらの記事から!)

このフレームワークを使うと一つの要素が見えてくると思います。それがコンテンツを作っていく上での重要な訴求ポイントになります。今回の場合「贈り物」というキーワードがそれに該当します。

(今回は少し簡易に実施しましたが、もっと発散と収束を繰り返せば深められそうです!)

チャネルはちゃんと適したものを選ぶべき

ここから実際のコンテンツ作成と発信を行っていきますが、一つポイントがあります。

それが「コンテンツによってチャネルは適したものを選ぶべき」ということです。

コンテンツの発信と聞くとどうしてもSEOを想像してしまうかと思います。

しかし、今回のような情緒的価値に基づいたコンテンツは、そもそもキーワードの検索ボリュームが全くなかったり、仮にキーワードの対策余地があったとしてもSEOへ最適化していくプロセスで、伝えたいコンテンツが含めにくかったりします。

やりようはあるものの、SEOはコンテンツ発信のためのチャネルとして向いていない可能性があります。

このように、発信していくコンテンツと発信したいチャネルの特徴は必ず押さえておきましょう。

最後に

今回は3種のベネフィットを活用したコンテンツ発信についてお話しました。

もうご存じの方も多かったかと思いますが、何か今後のマーケティングの戦略に活かせる知識をご提供できたのなら幸いです。

ただあくまで考え方にはなるので、参考程度にご活用ください!

noteやXでは話せない日々の気づきや学びをニュースレターで発信中!

ぜひ登録してね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?