ハザール人とは何者か③歴史(下)

こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。

今回はハザール人の英語版Wikipediaの翻訳をします。

翻訳のプロではありませんので、誤訳などがあるかもしれません。正確さよりも一般の日本語ネイティブがあまり知られていない海外情報などの全体の流れを掴めるようになること、これを第一の優先課題としていますのでこの点ご理解いただけますと幸いです。翻訳はDeepLやGoogle翻訳などを活用しています。

翻訳において、思想や宗教について扱っている場合がありますが、私自身の思想信条とは全く関係がないということは予め述べておきます。あくまで資料としての価値を優先して翻訳しているだけです。

ハザール人

アラブ・ハザール戦争

7世紀から8世紀にかけて、ハザールはウマイヤ朝とその後継者であるアッバース朝を相手に一連の戦争を繰り広げた。第1次アラブ・ハザール戦争は、イスラム教の拡張の第一段階として始まった。640年までにイスラム軍はアルメニアに到達し、642年にはアブド・アル=ラフマーン・イブン・ラビーアの指揮の下、コーカサス地方を初めて横断する襲撃を開始した。652年、アラブ軍はハザールの首都バランジャルに進攻したが、大敗を喫した。アル・タバリのようなペルシャの歴史家によれば、この戦いでは双方がカタパルト(※投石機)を使って敵軍に対抗したという。ロシアの多くの資料には、この時代のハザール人の可汗をイルビスと呼び、突厥王家阿史那の子孫と記述している。イルビスが実在したかどうかは議論の余地があり、また彼が同名の突厥の支配者の一人と特定できるかどうかも疑問である。

第1次ムスリム内戦の勃発と他の優先事項のために、アラブ人は8世紀初頭までハザール人への攻撃を繰り返すことを控えていた。ハザール人はムスリムの支配下にあるトランスコーカサス諸国に何度か襲撃を加え、そのうちのひとつは第2次ムスリム内戦中の683年から685年にかけての大規模な襲撃で、多くの戦利品と多くの捕虜を獲得した。アル・タバリの記述によれば、ハザール人はトランスオキシアナ(※アラム海に注ぐアム川とシル川に囲まれた地域で現在のウズベキスタン・タジキスタン・カザフスタン南部とキルギスの一部が含まれる)で突厥の残党と統一戦線を形成していたようである。

第2次アラブ・ハザール戦争は、8世紀初頭のコーカサス地方での一連の襲撃から始まった。ウマイヤ朝は705年に大規模な反乱を鎮圧し、アルメニアへの支配を強めた。713年か714年、ウマイヤ朝の将軍マスラマがデルベントを征服し、ハザール領の奥深くまで攻め込んだ。ハザール人はこれに対抗してアルバニアやイラン・アゼルバイジャンへの襲撃を開始したが、ハサン・イブン・アル=ヌマーン率いるアラブ人により追い返された。722年、3万人のハザール人がアルメニアに侵攻し、大敗を喫したことから紛争は激化した。カリフのヤズィード2世はこれに応え、2万5000人のアラブ軍を北に送り、カフカス地方を速やかに追い返し、デルベントを回復し、バランジャルに進攻した。アラブ軍はハザール人の防御を破り、都市を襲撃した。住民のほとんどは殺されるか奴隷にされたが、そのうちの数人は北へ逃れることができた。しかし、アラブ人はその成功にもかかわらず、まだハザール軍を倒すことができず、コーカサスの南へ退却した。

724年、アラブの将軍アル=ジャラー・イブン・アブダッラー・アル=ハカミは、キュロス川とアラクセス川の間の長い戦いでハザール人を大敗させ、さらにティフリスを占領してコーカサス地方のイベリアをイスラム教徒の支配下に置いた。726年、ハザール人はバルジクという王子に率いられてアルバニアとアゼルバイジャンに大侵攻を開始し、729年にはアラブ人はトランスコーカサス北東部を支配できなくなり、再び守勢に立たされることになった。730年、バルジクはイラン・アゼルバイジャンに侵攻し、アルダビルでアラブ軍を破り、将軍アル・ジャラー・アル=ハカミを殺害して町を一時占領した。バルジクは翌年モースル(※現在のイラン北部の都市)でアル・ジャラーの切断された首を載せた玉座からハザール軍を指揮したが敗れて殺害された。737年、マルワン・イブン・ムハンマドは停戦を求めるという名目でハザール領に入った。その後、彼は奇襲をかけ、可汗は北に逃げ、ハザール人は降伏した。アラブ人は、トランスコーカサス地方の情勢に影響を与えるだけの資源を持っていなかった。しかし、ウマイヤ朝の内部不安定とビザンツ帝国の支援が重なり、3年以内に合意は破棄され、ハザール人は再び独立を主張したため、この和解は短期間で終わった。ハザール人が740年頃にはユダヤ教を信仰していたという説は、ビザンツ帝国とカリフという2つの地域の大国の支配からの独立を再確認するためであり、同時に世界宗教を受け入れるというユーラシアの一般的な傾向にも合致していたという考えに基づいている。

マルワンの作戦の影響はともかく、737年以降、ハザール人とアラブ人の間の戦争は20年以上にわたって停止した。アラブ人の襲撃は741年まで続いたが、デルベントに大規模な守備隊を維持していたため、すでに手薄になっていた軍隊がさらに消耗し、この地域の支配は限定的なものになった。やがて第三次イスラム内戦が勃発し、アッバース朝革命が起こり、750年にウマイヤ朝は滅亡した。

758年、アッバース朝のカリフ、アル・マンスールはハザールとの外交関係を強化しようと、貴族の一人でアルメニアの軍事総督であったヤズィード・イブン・ウサイード・アル・スラミにハザール人の花嫁を迎えるよう命じた。ヤズィードはハザールのカガン・バガトゥール(※バガトゥールは人物名ではなく敬称)の娘と結婚したが、彼女は出産中に不可解な死を遂げた。762〜764年、ハザール人の将軍ラス・タルカンがコーカサス以南に侵攻し、アルバニア、アルメニア、イベリアを壊滅させ、ティフリスも占領した。その後、アッバース朝の外交政策はウマイヤ朝の外交政策よりも一般的に拡張主義的ではなかったため、ハザール人とアッバース朝の関係は次第に友好的になったが、799年に発生した一連の襲撃によって、ハザール人とアッバース朝の関係は最終的に崩壊した。

アブー・ジャアファル・アブドゥッラー・イブン・ムハンマド・アル=マンスール

ハザールとハンガリー

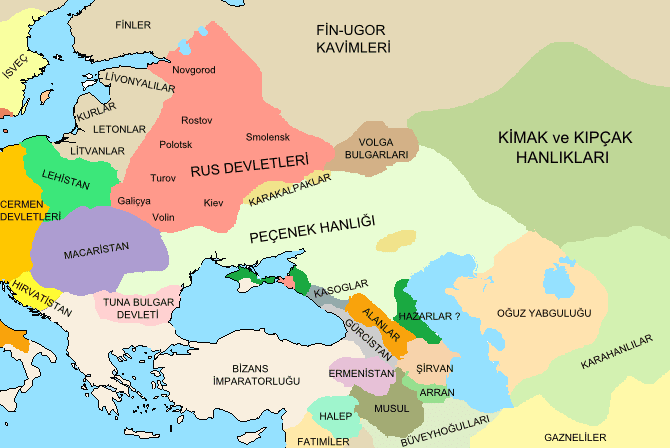

830年頃、ハザール可汗国で反乱が起こった。その結果、ハザール人のカバール3部族(おそらくハザール民族の大半)がハンガリー人に加わり、レヴェディア(※830-850)を通ってハンガリー人がエテルキョズ(※850-895)と呼ぶ、カルパティア山脈とドニエプル川の間の領土に移動した。854年頃、ハンガリー人はペチェネグ族の攻撃に初めて直面したが、他の資料では、ペチェネグ人の攻撃がエテルキョズへの出発の理由とされている。ハンガリー人の新たな隣人はヴァリャーグ人(※ゲルマン系)と東スラヴ人であった。862年以降、ハンガリー人(すでにウングリ族と呼ばれていた)は、同盟者のカバール族とともに、エテルキョズからカルパティア盆地への一連の襲撃を開始し、主に東フランク王国(ドイツ)と大モラヴィア(※現在のチェコ東部・スロヴァキアを中心とした王国)、そして低地パンノニア公国とブルガリアにも攻撃を加えた。そして、彼らは共にカルパティア山脈の外斜面に辿り着き、そこに定住し、10世紀から13世紀にかけてハザール人の大半がユダヤ教からキリスト教に改宗した。このハザール人の中には、ユダヤ人とは別に、シャーマニストやキリスト教徒がいた可能性がある。

ロシアの台頭とハザール国家の崩壊

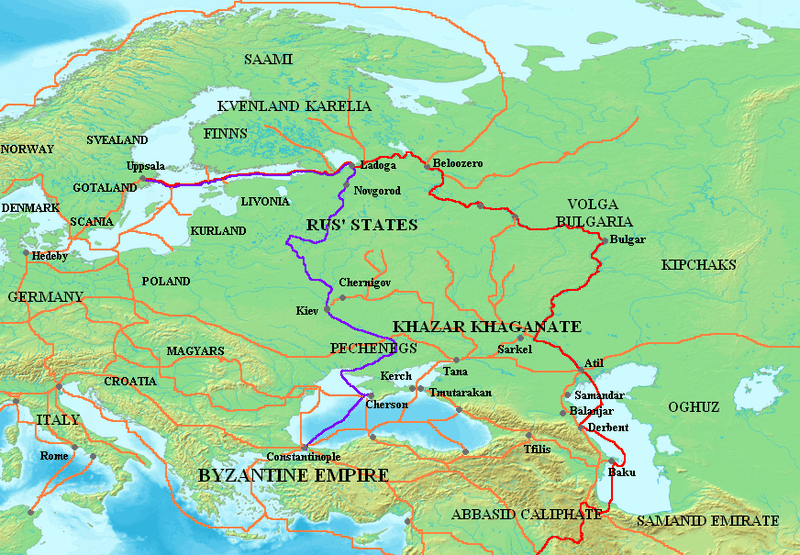

9世紀には、強力な戦士と商人のシステムを構築したヴァリャーグの集団が、ハザールとその保護国であるヴォルガ・ブルガールが支配する水路を南下し探索を始め、一部はハザール=ヴォルガ・ブルガール貿易地帯で蓄えるために北上したアラブの銀を追い、一部は毛皮や鉄製品の取引を行うためだった。アティル(※カスピ海の北に位置するハザールの首都)を通過する北の商船団は、ビザンツ帝国時代のケルソン(※クリミア半島の都市)と同様に、租税を課せられた。彼らの存在は、スラブ人、メルヤ人、チュディ人がハザール王国の貢ぎ物から共通の利益を守るために団結するよう説得し、ルーシ・カガン国(※キエフ・ルーシ[キエフ大公国の前身となった国家または国家群])の形成を促したのかもしれない。東方にハザール国を模したルーシ・カガン国が形成され、その連合のヴァリャーグの酋長が830年代にはカガンの称号を獲得していたとする説もある。この称号はキエフ大公国の君主を表すために存続し、その首都キエフはしばしばハザールの基盤と結びついている。830年代、ハザールの同盟国であったビザンツ帝国から技術的な援助を受けたサルケル要塞の建設と、ハザール独自の貨幣の鋳造は、北のヴァリャーグや東の草原のマジャールからの脅威に対する防衛策であったかもしれない。860年には、ルーシはキエフ、そしてドニエプル川を経由してコンスタンティノープルまで浸透していた。

同盟関係はしばしば変化した。ヴァリャーグ・ルーシの襲撃に脅えるビザンツ帝国はハザールを援助し、ハザールは戦利品の一部と引き換えに北方民族の領土通過を許可することもあった。10世紀初頭、ハザール人は遊牧民の侵入に加え、旧来客の反乱や旧同盟国の侵略を受け、多方面で戦うことになった。パックス・ハザリカは、草原地帯のペチェネグ族と北方の新興ルーシの勢力強化という挟み撃ちに遭い、ハザールの属国帝国を弱体化させることになった。シェクター・テキスト(※現ルーマニア出身のイギリス系アメリカ人のラビによる文書コレクション)によると、ハザールの支配者ベンヤミン王(880-890年頃)は、ビザンツ帝国に後押しされたのか、5つの国の連合軍と戦いを繰り広げた。ベンヤミンは勝利を収めたが、その息子アーロン2世は、今度はアラン人の率いる侵略に直面し、アラン人の指導者がキリスト教に改宗してビザンツ帝国と同盟を結び、賢者レーオン6世のもと、ハザール人との戦いを奨励した。

マケドニア王朝はマケドニア出身のアルメニア系農民出身のバシレイオス1世が

クーデターによって東ローマ帝国ミカエル3世を打倒してできた王朝

880年代には、キエフからドニエプル川中流域を支配し、東スラブ民族から貢物を徴収していたハザール人の支配力は衰え始め、ノヴゴロドのオレグはヴァリャーグの軍閥アスコルドとディル(※知られている最古のキエフの支配者)から街の支配権を奪い、ルーシ帝国の基礎となるものに着手した。ハザール人は当初、ヴォルガ川沿いの交易路を利用し、南下することをルーシ人に許可していた。アル=マス=ウーディーによれば、カガンはルーシから戦利品の半分をもらうことを条件に承諾したとされる。しかし、911年にビザンツ帝国がルーシと和平条約を結んでから2年後の913年、ハザールの協力でヴァリャーグがアラブの地に侵入したため、ハザール王にホラズムのイスラム警備隊が、大ルーシへの報復の許可を求め、その返還を条件に報復を行った。その目的は、ルーシの略奪者たちが同胞のムスリム信者に加えた暴力に復讐することであった。ルーシ軍の部隊は徹底的に追い詰められ、虐殺された。ハザールの支配者はヴォルガ川の通路をルーシに閉鎖し、戦争の火種となった。960年代初頭、ハザール人の支配者ヨセフはハザール人とロシア人の関係の悪化についてハスダイ・イブン・シャプルトに「私は川(イティル・ヴォルガ)の河口を守り、船で到着したルーシがアラブ人に対して海から出発するのを防ぎ、(同様に)すべての(彼らの)敵が陸からデルベントに向かって出発するのを防ぐ。」と手紙を書いている。

ルーシの都をノヴゴルドからキエフに移し、

10世紀初めルーシの一部または全部を支配したヴァリャーグの公

ルーシの武将たちは、ハザール可汗国に対して何度も戦争を仕掛け、カスピ海まで略奪した。シェクター・テキストには、941年頃、HLGW(最近チェルニーヒウ[※ウクライナ北部の都市]のオレグと判明)がハザールに対して行った遠征で、オレグがハザールの将軍ペサフに敗れたことが書かれている。ビザンツ帝国とのハザールの同盟は10世紀初頭に崩壊し始めた。ビザンツ軍とハザール軍はクリミアで衝突した可能性があり、940年代には皇帝コンスタンティノス7世「ポルフュロゲネトス」(※「緋色の王子」)が『帝国の統治について』でハザール人を孤立させて攻撃する方法について思索していた。同時期のビザンツ帝国は、ペチェネグ人やルーシとの同盟を試み始めたが、その成功の程度はさまざまだった。さらに、ハザールのカガンを弱体化させる要因として、この時期にイスラムのルートが変化し、ホラズムのイスラム教徒が最近改宗したヴォルガ=ブルガールのイスラム教徒と貿易関係を結ぶようになったことが挙げられる。

スヴャトスラフ1世は960年代、サルケルやトゥムタラカンといったハザールの要塞を圧倒し、コーカサス地方のカソギ人/チェルケス人、そしてキエフにまで及ぶ環状作戦で、ついにハザール帝国権力の破壊に成功する。サルケルは965年に陥落し、首都アティルもそれに続いて968年か969年頃に陥落した。

ハザール可汗国を滅ぼし、キエフ・ルーシの最大版図を築いた

ロシアの年代記では、ハザールの伝統を打ち破ったのは、986年のウラジーミルの改宗と関連付けられている。『原初年代記』(※850年~1110年までのキエフ・ルーシの歴史について記された年代記で『過ぎし年月の物語』とも呼ばれる)によれば、986年、ウラジーミルがキエフ・ルーシの将来の宗教を決定するための論争に、ハザール人のユダヤ人が出席している。これがキエフに定住していたユダヤ人なのか、それともユダヤ系ハザール人の残党国家からの使者なのかは不明である。985年以降にブルガリア人の使者がキエフに到着したアラブ人との和平条約締結には、聖典の民の信仰のいずれかに改宗することが前提条件であった。

キエフ大公国をキリスト教化したことで知られる

アティルの訪問者は、アティルが略奪された直後に、ブドウ畑と庭が荒らされ、土地にはブドウもレーズンも残っておらず、貧しい人々のための施しさえも手に入らないと記している。イブン・ハウカルやアル・マクディシー(※アラブの地理学者)がそれ以降に言及していることから、再建の試みが行われたのかもしれないが、アル=ビールーニーの時代(1048年)には廃墟と化している。

アル=ビールーニー

余波:影響、衰退、拡散

ポリアックは、ハザール王国はスヴャトスラフの作戦に完全に屈したわけではなく、モンゴルがルーシに侵攻する1224年まで存続したと主張したが、ほとんどの説では、ルーシとオグスの遠征はハザールを荒廃させ、おそらく多くのハザールのユダヤ人が逃亡し、せいぜい小国が残されただけである。いくつかの地名を除いてはほとんど痕跡を残さず、その人口の多くは間違いなく後継の大軍に吸収された。985年頃にアル・マクディシーは、カスピ海の向こうのハザールについて、蜂蜜、多くの羊、ユダヤ人がいる「悲惨で汚れた」地区であると言及している。ケドレノス(※ビザンツ帝国の歴史学者)は1016年にルーシとビザンツ帝国が共同でハザールを攻撃し、その支配者ゲオルギウス・ツールを倒したと述べている。その名前はキリスト教徒であることを示唆している。この記述は、ツールの敗北後、「上層メディア」のハザール人の支配者センナケリブは、平和と服従を訴えなければならなかったと結んでいる。1024年、チェルニゴフのムスチスラフ1世(ウラジーミルの次男の)は「ハザール人とカソギ人」を含む軍隊を率いて弟のヤロスラフに対して進軍し、キエフに対する「ハザール」タイプの支配を回復しようとしたが、撃退された。イブン・アル=アスィールが1030年に「クルド人ファドルーンがハザール人に対して行った襲撃」で、彼の部下1万人がハザール人によって打ち負かされたという言及は、このようなハザールの残党への言及として受け取られているが、バルトリド(※ロシアの歴史家)はこのファドルーンをファドル・イブン・ムハマンドとし、「ハザール」はグルジア人かアブハズ人とした。ヤロスラフの孫であるキエフの王子オレグは、1079年に「ハザール人」に誘拐され、コンスタンティノープルに送られたと伝えられているが、ほとんどの学者は、これはクマン・キプチャクまたは当時ポントス地方を支配していた他のステップ民族のことだと考えている。1080年代、チェルニゴフの王子の息子であるオレグ・スヴィアトスラヴィチは、トゥムタラカンを征服すると、自らに「ハザリア大公」の称号を与えた。1083年、オレグは弟のローマンをハザール人の同盟国であるクマン(ポロフツィ)に殺され、ハザール人に復讐したと言われている。1106年にポロフツィ人と再び争った後、ハザール人は歴史から消え去った。ゼムリヤ・ジドフスカヤによると、13世紀になると、彼らは「ユダヤ人の国」で「ユダヤ人の英雄」としてのみ、ロシアの民俗学に生き残る。

オグズはカスピ海東岸に位置する

12世紀末には、レーゲンスブルク(※バイエルンの都市)のペタキア(※ドイツのラビ)が「ハザリア」と呼ばれる地域を旅行したことを報告しており、荒廃の中で永遠に喪に服すように生活する最小限の人々(宗派)について記述する以外、ほとんど言及することができなかった。これはカライ派のことを指しているようである。フランシスコ会の宣教師ウィリアム・ルブルックも同様に、かつてイタルが住んでいたヴォルガ川下流域には貧しい牧草地しかなかった。当時モンゴル帝国皇帝のグユク宮廷の教皇公使であったジョバンニ・ダ・ピアン・デル・カルピネは、おそらくヴォルガ地方にいた、他に証明されていないユダヤ人部族、ブルタキ族に言及している。ハザール人とのつながりはあるが、それは単にユダヤ教という共通の属性に基づくものである。

モンゴル帝国領内の行路(北部の青い線)

10世紀のゾロアスター教のデーンカルドは、ハザール帝国の崩壊を「偽の」宗教の影響によるものだとして記録した。この衰退は、東に位置するトランスオクシアナ・サーマーン朝が受けたものと同時期であり、両者とも大セルジューク帝国の勃興に道を開くもので、その建国伝承にはハザールとの関係が記されている。どのような後継者であっても、遊牧民の拡大による東と南の圧力に対する防波堤としてはもはや機能しない。1043年には、キメク(イェメク)人とキプチャク人が西に向かい、オグズ人に圧力をかけ、オグズ人はペチェネグ人を西に押し、ビザンツ帝国のバルカン地方に向かった。

しかし、ハザールは新興国家にその足跡を残し、その伝統や制度の一部を残した。レオーン3世(※東ローマ帝国イサウリア朝の初代皇帝)のハザール人妻チチャク(※キリスト教に改宗しエイレーネーと名乗った)が、遊牧民であるハザール人の特徴的なカフタン(※アラブ人の民族衣装)や乗馬服、チチャキン(τζιτζάκιον)をビザンツ帝国宮廷に持ち込んだのがずっと前で、これが皇帝の厳粛な服装として採用されることになった。キエフ大公国への「基準」による秩序ある階層的な継承制度は、ルース・カガンの例を通じて、間違いなくハザールの制度を模範としていた。

ハンガリー系のポント人は、839年にはハザリア(サルケル)を脅かしていたと思われるが、ハザールの支流として、儀礼的なケンデ・クンデュと実務・軍事行政を行うギュラの二重統治などの制度モデルを実践した。ハザール人の反体制集団であるカバール人は、ハンガリー人の西方への移動に加わり、パンノニアに進出した。ハンガリーの人々の中には、後継国家としてハザールの伝統を永続させる要素があると見なすことができる。ビザンツの資料では、ハンガリーを西トルキアと呼び、ハザールが東トルキアであるのとは対照的である。ギュラ系はアールパードの子孫として中世ハンガリーの王を輩出したが、カバール系はその伝統を長く保ち、「黒いハンガリー人」と呼ばれた。チェラレヴォ(※現在のセルビアの村)の考古学的証拠から、カバール人がユダヤ教を信仰していたことがうかがえる。戦士の墓からは、ユダヤ教のシンボルであるメノーラー、ショファール、エトログ(※レモンの一品種)、ルラフ(※ナツメヤシの木の閉じた葉)、ろうそく消し、灰収集器、ヘブライ語の碑文、ダビデの星と同じ6角の星などが発見されている。

ハンガリーのアールパード朝の初代君主

しかし、これはユダヤ人が作ったというよりも、シャーマニズム的な太陽盤と思われる

第二神殿の崩壊(67~70年)からイスラエルの建国(1948年)までの間に誕生したユダヤ人国家は、ハザール国だけではない。イエメンの国家も4世紀にユダヤ教を取り入れ、イスラム教の台頭まで続いた。

ハザール可汗国は、イェフダ・ハレヴィの時代から、イスラエルへの帰還を求めるメシア的な願望を刺激していたと言われている。エジプトの宰相アル・アフダル・シャハンシャー(1121年)の時代、ハザール人のユダヤ人とされるソロモン・ベン・ドゥジが、パレスチナの解放と全ユダヤ人の帰還を目指すメシア的活動を提唱しようとしたことがある。彼は多くのユダヤ人社会に手紙を出し、支援を求めた。彼は最終的にクルディスタンに移り、数十年後に息子のメナヘム(※ダヴィド・アルロイ)が救世主の称号を得、そのために軍隊を編成し、モースル(※現在のイラン北部の都市)の北にあるアマディヤの要塞を奪取した。この計画はラビ当局に反対され、彼は寝ている間に毒殺された。ダビデの星は、それまでは装飾的なモチーフや呪術的な紋章であったが、メナヘムが象徴的に使用したことから、後期ユダヤの伝統において国家的な価値を持つようになったとする説もある。

ハザールという言葉は、民族名としては13世紀にユダヤ教を信仰しているとされる北コーカサス地方の人々が最後に使用した。ハザール人のディアスポラ(ユダヤ人またはその他の人々)がどのようなものであったかは、議論の余地がある。アブラハム・イブン・ダウド(※スペインのコルドバ生まれのユダヤ人天文学者)は、1160年代に遠くスペインのトレドでハザール人の血を引くラビの学生に出会ったと述べている。ハザール人のコミュニティはあちこちで存続していた。多くのハザール人傭兵がイスラムのカリフや他の国の軍隊に仕えていた。中世コンスタンティノープルの文書には、ペラ(※トルコ共和国イスタンブールにある地域)近郊のユダヤ人に混じってハザール人のコミュニティがあったことが記されている。12世紀にはコンスタンチノープルとアレキサンドリアの両方でハザール商人が活躍していた。

参考動画資料

ハザールの歴史:年ごと

ロシアの起源

ロシアの歴史:年ごと

関連記事

最後に

最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。

今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。

Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。

今回はここまでになります。それではまたのご訪問をお待ちしております。

今後の活動のためにご支援いただけますと助かります。 もし一連の活動にご関心がありましたらサポートのご協力お願いします。