映画『大魔神』(1966)レビュー〜「特撮だからできること」と「CGだからできること」の違いを明示し、現在でも古びない傑作〜

映画『大魔神』がYouTubeで期間限定の本編配信とのことだったので「これは見ておかねば!」と思い、視聴して見たのでレビュー。

ストーリー:C(佳作)100点満点中65点

キャラクター:A(名作)100点満点中80点

特撮アクション:SS(殿堂入り)100点満点中120点

演出:S(傑作)100点満点中100点

音楽:S(傑作)100点満点中100点

総合評価:S(傑作)100点満点中93点

正直にいうと魔神が前半なかなか出てこないので「早く出せよ」と思ったのだが、それはおそらく現在の特撮・映画の形式に無自覚に染まり過ぎていた反動かも知れぬと再認識した。

というのも昨今は山崎監督が手がけた『ゴジラ-1.0』もそうだしスーパー戦隊シリーズや仮面ライダーシリーズもそうなのだが、冒頭からいきなり戦闘シーンや特撮を入れたアトラクションショーみたいな作りになっている。

そうした方が受け手の興味・関心を惹きつけることができるからなのだが、逆にいえばそれが当たり前になってしまうと昔の本当の見せ場はラスト30分に持ってくるという見せ方・構成をやりづらくなってしまう。

その意味で本作は作劇のスタイルとしては古いし、また脚本自体は正直なところ『ゴジラ』『ガメラ』などの他の怪獣映画と比べても決して練られているとは言い難く、これなら60分でいいのでは?とも思ってしまった。

しかし、物語としては通俗的ではあるが、やはりそこは全盛期の日本映画のベテランが揃っているだけあって役者の演技力や演出・音楽などによって時代劇としても最低限の格をしっかり保っている。

流石に黒澤明の『七人の侍』『用心棒』には遠く及ばないが、悪党どもに追い詰められた若君たちが追い詰められていかにも死にそうというのはありがち展開ではあるのだが、それは「王道」にも通じているだろう。

また、本作における高田美和は演技力も含めて一際目を引く役者として華があり、大魔神が登場するまでのシーンを彼女で持たせているという印象もあって、その辺りの見せ方が非常に上手かった。

そして何より今見直しても全く古びていないどころか、現在においても通用する普遍性と例外性を兼ね備えた特撮アクションなどを中心に本作の何が素晴らしいのかをレビューしてみよう。

物語そのものは通俗的なありがち展開

冒頭でも書いたが、本作ははっきり言って物語としては陳腐であり、表向きはか弱き無辜の者たちを虐げる悪党たちを大魔神がラストで懲らしめるという通俗的なものである。

少なくとも初代『ゴジラ』と比較しても文芸的には正直お粗末というかひねりがなさ過ぎて、もっと工夫できないのかと思えてしまうわけだが、まあ悪過ぎるわけではないので良しとしよう。

初代『ゴジラ』は単なる怪獣映画として優れているというのがもちろん大前提ではあるが、文芸的にも当時の問題であった日本政府に対する不信感や人間の高度な科学技術が齎す弊害に焦点を当てていた。

ゴジラは決して人類の味方ではなく、むしろ人類の科学技術の弊害がもたらした悲劇の産物であり、それを最終的に人類の編み出した科学兵器で倒さざるを得ないという苦悩・葛藤が描かれている。

流石にそこのドラマ性で勝負したところで太刀打ちできないことは明らかであり、だから本作は物語の部分にはほとんど頭を使っていないと見ていいだろう。

溝口健二の『山椒大夫』辺りに代表されがちな大映的悲劇を基調とした通俗的な時代劇がベースにあるだけであり、お話そのものは別に難しくもなんともない。

というか、あんな風に悪党がのさばって領地を分取ったところから追われた若君たちが10年間も手を拱いて魔神の像があるところに身を潜めているのは時代劇として考えたらおかしいであろう。

あんな秘密基地みたいなところで過ごして無事でいられる保証があるわけもないし、そこまで全く悪党たちの魔の手が伸びなかったというのも相当に御都合主義的な展開だと言える。

だから本作は物語・脚本そのものは詰めが甘いという他はなく、力を注いだのは誰がどう見ても終盤で大暴れする大魔神の特撮アクションであり、そこに持って行くまでがやや退屈ではある。

少なくとも「タイパ」「コスパ」だのを重視するZ世代以降の感性・価値観から行けば本作は5分〜10分で損切りされてもおかしくはないような陳腐な作りが前半では目立つ。

だからその部分においては当時としてもそうだし今見直してももっと改良の余地はあるだろうということで、作品全体を影さすものではないにしても足を引っ張っているのは間違いない。

正直80分が映画の尺としてはやや長く感じられ、これだったら無駄な時代劇のシーンを削って50〜60分で描けいた方がよかったのでは?と思えてならない。

お城のセット・衣装など時代劇としてのセットが意外に本格的

最初に脚本・物語の部分に関する異議申し立てを行ったが、それ以外の部分では特に申し分ないクオリティーであり、お城のセット・衣装・役者の選出に関しては意外と本格的でビジュアルそのものは悪くない。

近年ではそもそも時代劇というジャンル自体が段々と下火になっていて、NHKの大河ドラマですらこのレベルにすら到達しておらず、精々北野武の『首』くらいしか凝った本格派の時代劇のセットは見られなくなった。

その点やはり全盛期の東宝と大映の時代劇のセットは今見直しても全く古びておらず、フィルムで撮られているにも関わらず無駄な画というか退屈に感じられるシーンがほとんどないのは素晴らしい。

脚本が多少なり稚拙であったとしても、それをねじ伏せられるだけの役者の演技力と演出力・音楽が見事であり、昔の特撮だからということを全く感じさせないほどにクオリティ高く撮られている。

特に高田美和はビジュアルも演技力も本作において一際目を引く「華」があり、ともすれば凡庸になってしまいがちな時代劇のシーンを決して安っぽく見せていないという意味で貴重であろう。

悪党たちが無辜の者たちを働かせるシーンに関しては正直黒澤明の時代劇がその辺をこだわっているのでどうしても見劣りしてしまうが、見るに堪えないというほどひどいわけではない。

お城を燃やすシーンや追撃をかけるシーンも殺陣そのものはもう少し見やすくライティングや構図を工夫できただろうとは思うものの、それでも何だかんだ見入ってしまう。

物語的には「どうせ磔にされても助かるんでしょ」と分かりつつも、何だかんだエキストラも含めてこれだけの数の役者を総動員できていること自体が今では難しくなっている。

衣装もそうだし役者もそうだが、現代においてはそもそも「時代劇」というジャンルを高いクオリティーで再現すること自体が段々と難しくなり、もはや「過去の遺産」になりつつあるだろう。

その「過去の遺産」を映像作品として令和の世にYouTubeを通して見せてくれているということへの喜びと感謝を込めて、私たちはたとえ時代の変わり目でもこういうものは忘れてはならない。

たとえ過去からでも現在においてもなお古びずに通用するものだってたくさんあるわけで、まさか本作を通して「時代劇であること」がいかに貴重であるかが逆説的に知らしめれているとは想像だにしていなかったであろう。

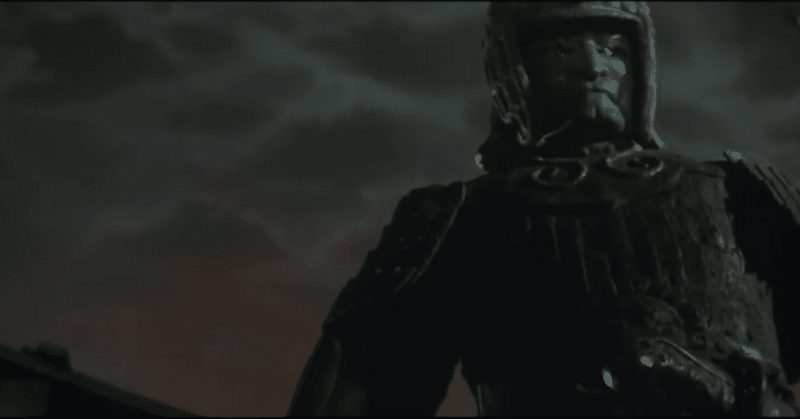

善悪を超越した「天災」の象徴・大魔神の特撮アクションは古びないオーパーツ

本作最大の見所である後半〜終盤30分の大魔神の特撮だが、噂に名高い特撮アクションは見せ方も含めてもはや普遍性を通り越した古びないオーパーツである。

これが1966年に作られたことが俄かに信じ難いほどに特撮に関しては完成度が高く、なおかつその後のあらゆる特撮がこれを真似しようと思ってもできない例外性を持ち得ている。

それは決して善悪を超越した「天災」の象徴として描かれているという設定だけではなく、何と言ってもその「見せ方」にあり、個人的に強く残ったのは以下のショットだ。

まずは埴輪のような穏やかな表情が一気に怒気を含んだ禍々しい「魔神」の表情に変わる演出、そして大悪党の元凶である左馬之助を腕で掴むところのアップの演出である。

のちに本作をテレビシリーズとして薄っぺらく希釈した駄作に貶めた髙寺成紀は実はこれらの演出手法を取り入れているし、またアニメでもこの発想や演出手法は継承された。

分かりやすいところでいうと安彦良和の『巨神ゴーグ』や藤子・F・不二雄が手がけた『ドラえもん のび太の大魔境』に出てくる巨神像は本作に想を得たものであろう。

しかも悪党たちを懲らしめるだけではなく、その後全く罪がないはずの無辜の者たちまで滅ぼしかけたことも含めて、まさに「特撮」であることの醍醐味が凝縮されている。

大魔神が最後は小笹の涙に共感して破壊活動を辞めたという形で綺麗にまとめてはいるが、これはいわゆる「触らぬ神に祟りなし」というありがちなレトリックではないだろう。

果たして大魔神は何故突然に大暴れしたのかは分からないが、少なくとも日本的な神話の文脈に位置付けられるようなアニミズムや神道のようなものではないことは確かだ。

それは左馬之助たち悪党どもが無残にも巫女の信夫の神棚を破壊したり、冒頭のシーンの祈りの舞を妨げるシーンからも明らかであり、また何故大魔神に突然命が宿ったのかも分からない。

だが、間違いなく本作の特撮は東宝怪獣映画とも、そして同じ大映の「ガメラ」とも全く違う新機軸の継承すら不可能なオーパーツを本作において提示したのは間違いないだろう。

そしてそれはまさに時代・国籍・性別といったあらゆる条件を超えて今現在においてもなお私たちの感性を揺るがし驚かせてくれるものなのである。

「特撮だからできること」と「CGだからできること」の明確な差

コメントでも指摘されていたことだが、本作を改めて見ると「特撮だからできること」と「CGだからできること」の明確な差が示されたと言えるのではなかろうか。

以前から述べていることなので併せてご覧いただきたいのだが、本作を見ていると昨今がいかにCG頼りで特撮アクションを演出しているかがわかってしまう。

大事なことなのでこれから先も事あるごとに主張していくが、別に「CGを使うな」と言っているのではなく「CGでも違和感のない立派な映画を見せてくれ」という話なのである。

ミニチュアを使った特撮であろうがCGを使った特撮であろうがそれ自体は別に「手段」でしかなく「目的」ではないから、どちらを使おうとちゃんと「映画」になっていればそれでいい。

問題はCGを使っていながら明らかに手抜きをしたと思われるような安っぽい画面にしかなっていないことを受け手に感じさせてしまっていることである。

現にアメリカでは『トイストーリー』でもCGを使ったフルアニメーションで画期的な面白い映画を作れているわけだし、日本映画でも近年はCGでもクオリティーの高いものは増えているだろう。

しかし、本作を見ると昔はCGも何も技術がない中で創意工夫してこれだけ素晴らしい映画を撮れる凄腕の職人とそれを可能にするだけの撮影所としてのシステムが間違いなく存在していたのだ。

そのシステムが崩壊して映画がもはや受け手にとって単なる1つの娯楽でしかなくなっている昨今、作り手も受け手もこの辺りの認識・感覚が鈍感になってしまっているのではないかと私は思う。

スーパー戦隊シリーズもそうなのだが、「特撮だからできること」と「CGだからできること」が明らかに混同されてしまっている現状に対してあまりにも人々は楽天的過ぎるのではないか。

「CGさえあればどんな荒唐無稽な絵も実現できてしまう」という思い込みはAIによる画像生成ができてしまう今の時代では益々強くなってしまっているであろう。

しかし、それが単なる「技術紹介」にしかなってないようでは本当の意味での面白く工夫された作品は生まれるはずがない、何故ならばそうして作られたものには「想い」もなければ「創意工夫」もないからである。

本作はそういう現代の作り手も受け手も忘れてしまいみ落としてしまっている本質というか大切なことを時代・国籍を飛び越えて教えてくれるS(傑作)であろう。

本作を見ずして特撮のなんぞやを語ってはならないと我々に教えてくれると同時に、真に優れた作品はいつの時代でも感性を揺るがせてくれるものだ。

だからこそ私は本作を決して「古典的名作」とは言わず「今現在においても古びない傑作」と主張して今回のレビューの締めとさせていただく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?