『ロードオブザリング』とRadioheadとニュージーランドでレンタカーを廃車にした僕

キナリ杯の応募のためにnoteを始めたら、特別賞を頂くことができた。また、旅のエッセイも読みたいという暖かいコメントまで頂いた。ありがとうございます。

自分自身、キナリ杯応募記事でフィンランド~ロシアの『旅の記録』をタイプしながら、昔の記憶をたどって整理整頓するのっていいなと感傷に浸っていたため、これを機にいくつか書き連ねていきたい。

⓪旅ってなんだろう - 僕の中での「旅」と「旅行」の違い

①『ロードオブザリング』とRadioheadとニュージーランドでレンタカーを廃車にした僕

以上、このnoteにて書いています。

以下はぼちぼち書いていく予定のものです。

②『古事記』と『風土記』の神社リストを辿りに島根に行ったらエロゲのシナリオライターと仲良くなった話

③『ユリシーズ』の舞台ダブリンで、気づくと現地の女子大生の進路相談に乗っていた話

④『罪と罰』とサンクトペテルブルクの秋

⑤『孤高の人』と厳冬期の槍ヶ岳で幻聴に導かれた僕

ぱっと頭に浮かんだものを挙げたものの、どれを書くかも決まっていないので気の向くままに。

⓪旅ってなんだろう- 僕の中での「旅」と「旅行」の違い

はじめに、『旅の記録』と書いた。『旅行記』であれば文字数を一つ削減できるのだが、僕にとってこの二つはまったく異なる意味合いを持つ。

このどうでもいいこだわりを書くことで、旅のエッセイの序章としたい。

友人から「旅に行ってきたんだ」と言われると、どうしようもなくワクワクしてしまうタチだ。

いったいこいつは旅で何を得てきたんだろう。なんだか目つきが変わっている気がする。早く話してくれ、出来るだけつぶさに。

これが「旅行に行ってきたんだ」といわれると、「ディズニーランドに行ってきたんだ」とあまり変わらない話題として聞いてしまう。

これは、僕の中で本質的に旅とは苦労するものだ、という考えがこびりついているからだ。これがいつ、どこで手に入れた垢なのかは分からないが、ずっと昔からあることは確かだ。

【映画の世界を旅行した】

と聞くと、映画館に行って流行りの映画を見たり、ネットでお勧めの映画リストをさらって上から順番にネトフリで見て連休を過ごしたんだ、という感じを受ける。

【映画の世界を旅した】

と聞くと、毎日なけなしのお小遣いを握って小劇場に通いつめ、だいたい駄作で、でも10作に1作くらいとんでもなく刺さる映画があって、それが忘れられないまま青春を映画に捧げ、大学では映像研究会に入って撮るようになったんだ、というイメージを作り上げてしまう。

全部僕の脳内が作り上げたもので、どっちがいいとか優れているとかいう話ではないのだが、とにかく違う感覚なのだ。なんでこうなったのかよくわからない。

こういうもやもやした時、僕は辞書に当たることにしている。

旅、という言葉の語源はこうだ。

たび【旅】語源は、「賜ビ」「給ビ」です。昔の旅は、他人から恵み(給与)を、タベ(ください、たまわれ)タベと歩いたからといいます。旅は、苦しい物でした。可愛い子には旅をさせよという諺は、苦を与えよの意です。英語のトラベルも、苦しみの意。

-『日本語源広辞典』増井金典著/ミネルヴァ書房

なるほど、日本語も英語もどちらも苦しみが語源なようだ。

語源辞典には、続けて中国語起源の「旅」という漢字についてこう書いてある。

「もと軍隊。後、旅、旅人の意。旅行、旅館の意にも。」

旅行の語源はこう。

りょこう【旅行】中国語で、「旅+行(一行・連れ)」が語源です。連れ立っていく旅です。日本では、旅(たび)を日常語に使っていました。

- 同上

たぶん、暇なときには語源辞典を引いて遊んでいた僕が、目に留まったこれら定義をもとになんとなく作り上げたイメージだったのだろう。

でも、勝手ながらやっぱりこの「旅」と「旅行」の区別はしっくりくるのだ。

図らずも、英語と対応させるのがわかりやすい。

旅 = travel

旅行 = trip

の対応だ。

“Etymology travel trip”でググるとこう出てくる。

travel【Middle English: a variant of travail, and originally in the same sense.】

trip【Middle English: from Old French triper, from Middle Dutch trippen ‘to skip, hop’.】

やはり英語でも、トラベルは苦労を語源としている。

よって自分の中の定義をこう置きたい。

「旅(たび)」は、なにか苦労をするもの。

「旅行」は(「行くこと」に重点を置いた)移動を主眼に置いたレジャー。

「旅に行ってきたんだ」と友人が始まるときに僕が想像してしまうのは、トラブルや旅の目的、何を持って帰ってきて何が変わったのか。そのすべてだ。

電車や飛行機によって移動自体の苦労が薄まった今、旅の本質とは【自分の本質が変わることを期待する行動】であるように思う。

ケの日からかけ離れた環境に飛び込んで、自分をぶつけてたまに怪我をしちゃうような、他人から見たらアホみたいな行動。

これから書き連ねていく文章は、そんな僕が経験した「旅」たちの記録である。

①『ロードオブザリング』とRadioheadとニュージーランドでレンタカーを廃車にした僕

【映画のワンシーン】を想像してほしい。

主人公は車を運転している。少し荒れた山道で、両脇はガードレールもなく背の高い草と木の生えたちょっとした谷になっている。

と、カーブに差し掛かり、車が砂利で滑ってしまう。視界に入るのは間の悪い対向車、慌ててハンドルを切ると前輪がパンク。制御不能。なんとか対向車に正面衝突しないようにハンドルを右に左に回す主人公。

なんとか衝突は回避したが、道の左にスリップしながら突入し、あぁガードレールもなく谷だ、宙を舞った車はキレイに360度回転していく。

天と地が逆さまになる。スローモーション。走る走馬燈。そして衝撃。

気づくと、草に囲まれた車の中にいる。手が動く。どうやら生きている。

夢だったのか?いや、首が痛い。夢じゃない。

事故の際、一番の死因はガソリンへの引火からの焼死であったと頭に思い浮かぶ。ドアを開けようとするが衝撃で歪んだドアは空かない。

吹き出る脂汗。ドアを必死でたたく、開かない、蹴る、蹴る、開かない、蹴る、蹴る、これでもかと蹴る、ついに開いた!

蹴りあけられたドアから主人公が転がり出てくると、頭上には心配そうなギャラリーが数名。

“He’s Alive!!!!!”

湧き上がる拍手、安堵しながらも、慌てて道の上に這いずりあがる僕。

ん?僕?

そうだ、これは映画の話なんかじゃない。僕自身が、ニュージーランドでレンタカーを廃車にした時の実際の光景である。

会社の経費で行く1か月語学研修が決まったとき、僕は何をしようか考えていた。行き先はニュージーランド。

もちろん語学の研修はするのだけれど、1カ月と言ったら5×2 = 10日間はフリーの日がある。これを利用しない手はない。

当時山登りにハマっていた僕がワクワクしながら計画したのはこうだ。

国際免許を取り、宿を構える都会のオークランドからレンタカーで夜中に出立。真っ暗な異国を一人350km駆け抜け、土曜の朝~日曜の朝までニュージーランド第2位の山、冬のルアペフ山の氷壁を登る。

帰りは人よりも多いと噂の羊なんかと戯れながら、350kmを寄り道満載のロードトリップをする。

ルアペフ山からは、幼少期に本が擦り切れるほど読み返した『ホビット』や『ロードオブザリング』の映画の撮影舞台が一望できるらしいのである。

理想は『オン・ザ・ロード』に倣ってヒッチハイクすることだったが、限られた休みでは不確実性が大きすぎるし、なにより冬の時期に山に行くやつなんかほとんどいないだろうということで諦めた。

僕にとって、週末でできる精一杯の冒険を詰め込んだ旅の計画だ。

社会人になって5年が経ち、部下もでき仕事も慣れた。正直、居心地はいい。でもこの会社の上司を見ていると、このままずっとここで過ごす人生が自分にとって最良とも思えない。

言ってしまえば他の会社から声もかかっている。

でも、なんとなく足を踏み出せないでいる当時の僕は、変えられない仕事環境に変わって何か冒険を求めていた。

ニュージーランドに到着してはじめての週末は、場所慣れも兼ねて、一緒に研修に行った同期5,6人とオークランドの街を巡った。

2週目の週末は、大きな車を借りて、彼らと海までサーフィンに行った。

サーフィンが初めての僕は、レンタルの夏用ウェットスーツに震えながらいきなり海に出され、乗り方も泳ぎ方もわからない中海に置き去りにされた。離岸流に捕らえられオーストラリアまで流されるかと恐怖したりしながらお陰で一発目からそれなりに波に乗れて帰って来れたけれど、その話はまた今度。

この週末でNZの交通事情に慣れた。

3週目、交通事情にも現地も雰囲気にも慣れ、週末の天気も晴れ予想。

これはいま行くしかない!こうして僕の旅がはじまった。

改めて、当初の計画はこうだ。

金曜日:レンタカーを借りて、スーパーで買い出し。友人とラグビーの試合を見るのも車で行って、試合の後そのまま350km車を飛ばす。ルアペフ山の麓の町オハクネで車中泊。

土曜日:朝にオハクネから登山口のツオラまで山道を行く。その日のうちに山頂付近まで行き、一番の氷壁を登る。その日はテント泊。

日曜日:お鉢巡りをして下山。オハクネをでて、適当に寄り道しながらオークランドに帰る。

割とざっくりしていたが、まぁ何とかなるでしょうという軽い気持ちだった。あんなことになるとも知らず。

まず、金曜日の出だしから暗雲が垂れ込める。授業を早めに切り上げて格安のレンタカー屋さんに徒歩30分かけていくと、開口一番“Unfortunately”ときた。

何のトラブルだ、と聞くと、WiFi付きのカーナビはもうないんだ、とのこと。これは焦る。地図もないのにどうやって350km異国の地を運転すればいいのだ。

「いやいや予約してあるじゃん」とか「Unfortunatelyって運が悪かったってこと?予約したよね?レンタカー屋さんだよね?用意してないだけじゃん、運じゃないじゃん」とか言い返したいけれど、何事もなかったかのように払い戻し手続きを進める姿に諦めるしかない。いつものことなのだろう。

一応「この際WiFiはなくてもいいから普通のカーナビはないの?」と聞いてみるも、当然のごとくないと来た。

というか、まず料金に納得がいかないのだ。一日20ドルという格安料金に惹かれて予約したものの、保険料がなんと15ドルかかるという。それも一日ごとにである。ほぼ2倍になる。聞いてたんと違う。

僕は保険というものがどうも好きになれない。アップルケアも一応入るけど使ったことがないし、保険で得した経験が無いからだ。

こういう時、僕の脳内では決まってRadioheadというバンドの“Airbag”と“Karma Police”が流れる。

この二曲が収録された名盤「OK Computer」は、現代社会の安全神話を揶揄したものであるという解説がある。

保険や年金でがんじがらめになり、社会のシステムに縛られ動けなくなる僕ら。保険に入るということは、社会のシステムに屈することになる。

Radioheadは次作「Kid A」で、社会のシステムに捕らわれ、個に無関心になっている我々に対する批判にまで踏み込む。

僕たちの過ごす社会のまやかしの幸福や安全は、すべて途上国に残る殺戮を見て見ぬふりをすることで成り立っている。

僕たち先進国の人間は、ただ生活しているだけで、どこか遠くで起きている殺人に小さく加担し続けているのだ。それがいかに間接的で目に入らないようにしたって、事実は変わらない。

このレンタカー屋でバカ高い保険料に加入することは、その小さな殺人をさらに手助けすることになる。

このkarma policeめ!入ってやるもんか。

と、少し考えたが、ニュージーランド人の運転は荒く、保険に入らないとものすごいトラブルに巻き込まれる可能性があると聞いていたので、$15×3日 = $45と天秤にかけて普通に保険に入った僕をどうかなじってほしい。

理想と現実のはざまに身を置かざるを得ない汚い大人である。

気を取り直して、とりあえずスーパーへ調達に行く。地図だって大人の力であるお金に任せ、データローミングでGoogleMapをスマホ表示すれば問題ない。シガーソケットとUSBケーブルでスマホを充電すれば、カーナビなんていらない。

いい時代だ。少し通信代は嵩むが、くよくよしても仕方ない。海外慣れしていることを実感し、一人悦に入る。

ラグビー場まではGoogleMap先生に案内され、信じられないくらいデカいサブウェイを食らいながら見た試合は応援席側のオークランドチームが勝利。幸先がいい。

友人たちと別れ、車のエンジンをかける。ここからは一人で350kmを、異国の夜を飛ばすのだ。久々の旅の始まりにワクワクする。

シガーソケットにつながるスマホも充電され・・され・・

てない!?!?!?!?

何度差し直してもはじまらない通電、減っていくスマホの充電。

はじまりました。スマホの充電と車のスピードのチキンレース。

(後で知ったのだが、海外のレンタカーでシガーソケットが壊れているのはあるあるらしい。日本ではありえないぞ。フーリガンが借りて壊して回ってるのか?)

とにかく地図がないと行き倒れ確定、旅行が完全に終了するため、数十分に一回スマホの電源を付けて大体の地図を確認し、間違っていないか確認しながら進む夜。

ラジオも何故かつながらず、音楽もかけず一人行く道。さぁヒリヒリしてきた。

はじめはオークランドの街中で道が複雑だったが、徐々に田舎の一本道の様相を呈してくる。

途中、夜中にもやっている寂しいカフェでトラックの運ちゃんたちに交じって軽食を食べ、日本と変わらぬ光景と眠気にちょっと目を細めたり。

といって寄り道しながらも、さすがGoogle先生。何度か間違えながらも午前3時ころには麓の町オハクネが目前である。最後の方で、田舎すぎて数十キロ給油所がなかったのが一番焦ったが、タイミングよく見つかったときは天に感謝した。

充電も10%を残しての到着だった。

問題は、風が強くなっていたことだ。350kmの距離が100kmを切ったあたりから、たまに車が横風に流されるようになっていたのは気づいていたが、翌朝オハクネの路肩で目を覚ました車内は、風で左右に揺れていた。

冗談ではなく、子供に揺すられているミニカーのように揺れていた。

そういえば、ここは南半球40度。

南半球は大陸が少ないことから風が強く、南下するごとに「吠える40度」「狂う50度」「絶叫する60度」と名付けられる強風の洗礼を、文字通り受けた。しかも今は冬。寒い。

さすがに車もまっすぐ走らせるのが大変なので、朝からの入山は諦めて、絵にかいたような田舎町のオハクネで早朝からやっている唯一のカフェに寄った。幸い、電源もWiFiも備えてある。

早速コーヒーと軽食を頼んで天気予報を見てみる。

「地上風速25m/s。山頂付近は風速40m/s超」え、マジ?

さっそくWiFiに繋いで調べると、こう出てきた。

【平均風速20m/s以上】(非常に強い風)

何かにつかまっていないと立っていられない。飛来物によって負傷するおそれがある。細い木の幹が折れ、根の張っていない木が倒れ始める。看板が落下・飛散する。道路標識が傾く。車は通常の速度で運転するのが困難になる。屋根瓦・葺材が飛散するものがある。

【平均風速40m/s以上】(猛烈な風)

住家で倒壊するものがある。鉄骨構造物で変形するものがある。

家が・・倒壊・・

時速に換算すると144km/hだから当然だが、これはまずい。

しかし、しかしである。この山に来る機会は今後の人生であるだろうか。

350kmを車で飛ばし、ここまでくる情熱は今後自分に生まれるのだろうか。

そう自問すると、どうにも諦めきれない。それに、楽観的な自分が「冬の富士山も風強かったけど行けたじゃん!」とささやいてきた。

ツアリスト・インフォメーションでありがたく地図を頂き、モバイルバッテリーも買った僕は何となく自信にあふれていた。

昨日は毎秒ごとに失われていくスマホのバッテリーに怯えていたというのに、電源を得たとたんこれ。おめでたい性格である。

オハクネにはカフェが一つ、売店が一つくらいしかないというありさまなので、強い風の中とりあえず登山口のスキー場にゆっくりと車を走らせた。

山道を抜けたところにある登山口はさらに風が強く、とても登り始められないことはすぐに理解できた。

スキー場があり、何台か車が来るものの、当然営業もしておらず皆恨めしそうな顔をして引き返していく。

しかたない、今日は寝て、明日行けるところまで行ってみよう。そう腹が決まると、数日前に書店で買った“Unbearable Lightness of being”(邦題『存在の耐えられない軽さ』)を読みながら、ゆっくりと日が沈む大地を眺め、コーヒーを飲んだ。

明日の予感と目に焼き付いたトールキンの世界観に思考はさまよい、気が付くと寝てしまったようだった。

翌朝、2時に起床。風は依然狂ったように吹いて、現在地で30m/sほど。頂上はやはり40m/sはあるだろう。

一旦寝て、7時。これ以上待つと道中雪崩の危険が増える。そう、登山といえば雄大な景色を眺めながらするイメージがあるが、実際は雪崩そうな箇所を日が緩ませる前に抜けるため、早めの行動が重要なのだ。

もう待てない、行けるところまで行ってやれ、と破れかぶれにザックを背負い、風に煽られながらよろよろと歩き出した。

氷壁はあきらめ、最高峰のピークハントを狙う。斜面も風も徐々にきつくなるが、アイスクライミング用のダブルアックスはアスファルトにも容易に刺さるような代物で、雪と氷に刺さっていればあまり危険は感じない。

少しでも風が弱まれば、頂上まで行けるはず。

2時間ほどでスキー場を抜け、あとは何もない場所を直上するだけ。

風の弱まった隙に登り、風が強まれば耐風姿勢で耐える。風でふってくる氷つぶてが顔に当たる。たまにこぶし大のも顔をかすめる。徐々に耐える時間が増え、3分耐えて30秒進めるかといったところで、山頂が見えた。

あそこを超えれば、『ロードオブザリング』の世界が360°のパノラマで見渡せるはず。

しかし、ここで風がいよいよ勢いを増し、一歩も動けなくなった。いや、今になって思えば行けたのかもしれないが。

でも、あの稜線を超えたとたん、今以上の風が吹きつけたら?

でも、上がってきた日が斜面を照らしてきて雪崩れたら?

存在というか体重の軽さが今はとても恨めしい。

でも。

でも、と自分がつぶやきだしたら、それ以上は危険の合図ということになっている。ここが、僕の旅の終着点だ。

麓まで何とか降りると、動かないゴンドラの横でスキー場の売店が何とか営業していて、そこでコーヒーとパイを食べた。気が落ち着いた。

後100mあったかというところまで迫った山頂。

あそこまで行くのが正解だったのか、撤退したのが正解だったのか。答えのない思考をぐるぐる渦巻かせながら、月曜日の授業に間に合うように、車に乗って、美しい景色にそっと別れを告げた。

たぶんここに来ることは二度と無いのだろう。でも、これでいいのだ。

そして景色は冒頭に戻る。

現実は非情である。さっきまでいた美しい白の世界と、目の前の白い車が悲しく草叢に横たわる光景の差に頭が追い付かない。

道路の上でぼーっとしていると、ギャラリーの一人が警察を呼んでくれた。それに上の空で感謝しつつも、ぼーっとし続ける僕。

面白いのが、たまにすれ違う車の主が、そろいもそろって事故の光景に車を止めるのだ。

日本だと、徐行して横目で見るくらいまでしかしないだろう。

しかも、みんな観光地でもない場所にいる珍しい東洋人に話しかけてくる。

おばちゃん「事故っちゃったの?体は大丈夫?」

僕「はい。見ての通り生きてます。」

おばちゃん「で、保険はフルで入っていたの?」

僕「(え?保険?)入ってますけど・・」

おばちゃん「ならノープログレムね!」

そう、みんなが保険に入っていたか聞いてきて、Yesと答えると満面の笑みでよかったね!と言ってくれるのである。

これには救われた。

僕は申し訳なくもレンタカーを壊してしまった自分がどうにも許せず塞ぎこんでいたが、彼らキウイたちからすれば、

「保険に入っているんだから当然の権利を行使するだけ。気にすることないよ!」

ということらしい。

少したって到着した警察もレッカー車も保険の有無を聞いてきて、入っていると返すとじゃあ問題ないね、と口々に言う。おかげで、保険会社への電話でも落ち着いて対応できた。

ついでに言うと、パトカーで長距離バスが近くに止まる宿に送ってもらい、泊まり、期せずして始まったバスを乗り継ぐ寄り道だらけの帰路も嘘みたいに楽しく過ごした自分の神経を、我ながら少し疑っている。

オークランドには予定より二日遅れて到着した。

サボったことになっていた授業に顔を出すと、クラスメイトに「来ないから死んだのかと思ったよ」と笑いかけられたが、それがあまり冗談になっていないことは黙っておいた。

そうこうしていると、すぐに日常が戻ってくる。

事故報告書を保険会社に提出したら、少しだけ残る首の痛み以外、あの事故を思い起こすものは何もない。

景色が綺麗だったなー、あそこにホビット住んでいそうだったなー、なんて呑気に思い出すだけだ。

人間の一番の強さは、こういう鈍感なところにあるのかもしれない。

改めて、保険と助けてくれた警察官には感謝したい。ありがとう。

嫌々社会の歯車になってカルマ・ポリスにとらわれた僕であっても、命とお金より大事なものはないんだな、と痛感したよ。

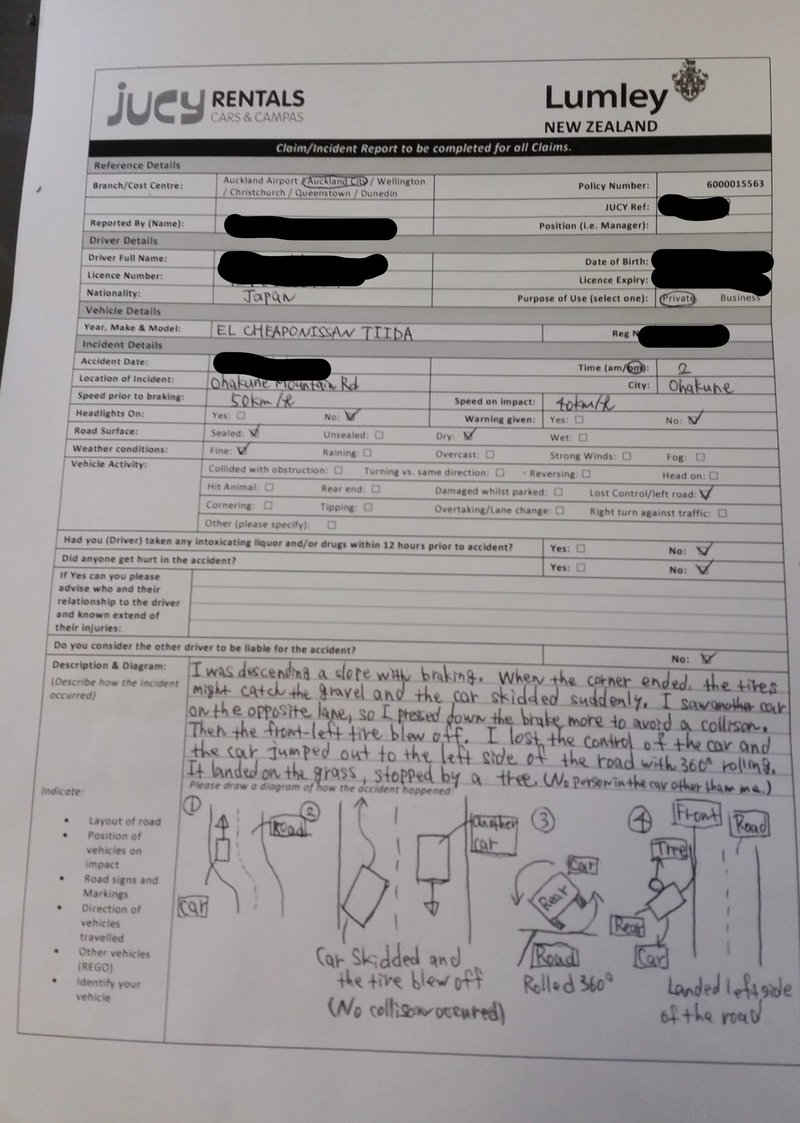

(実際に提出した事故報告書。僕が書きました。語学研修の集大成である)

以上、②以降も気が向いたときに書いていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?