とにかく筋肥大したい人のための筋トレ完全マニュアル

このnoteの9割以上は無料で読むことができる。

最後にトレーニングプログラムを有料部分として添付しているので、読んでみて興味がわいた人は購入してみてほしい。

もちろん投げ銭も大歓迎だ。

0.注意書き

このnoteは、あくまで手段を選ばずに筋肉をデカくすることを目的として書かれたものである。

最低限の解説(といってもかなりの量にはなる)をしつつ、適宜、筆者が過去に執筆した記事を貼っていくので、興味のある人・知的好奇心が旺盛な人は合わせて目を通してほしい。

0-1.世の中にはクソみたいな情報が溢れている

世の中には筋トレや健康に関するクソ情報が蔓延っている。

「自分はこの種目で筋肥大した!」

「このサプリ飲んでから体感違う!」

これらの情報は、YouTubeの再生数を伸ばしたり、自社のアパレルやサプリを売りたいための宣伝文句だ。

「ルイヴィトンの財布を買ったらモテた!」

「この情報商材の内容を実践したら収入が爆増した!」

みたいなものと本質的には変わりない。

もちろんこれが悪いと言う気はない。

なぜなら彼らはそれで飯を食ってるわけで、余程のことがない限り法の範囲内で行っている。

(たまにガチで薬事法違反している例などもあったりはする)

筋トレを始めたての人は、このような情報に惑わされてしまう。

なぜなら何が正しいかわからないから。

今回は、営利目的を一切排除し、アフィリエイトリンクなども使用せず、基本的に無料で情報を発信しようと思う。

インターネット時代、有益な情報は誰もがアクセスできるべきだ。

(もちろん満足度に応じて投げ銭してくれるのは大歓迎)

0-2.この世に魔法は存在しない

筋トレに限らず、物事の本質は「シンプルなことを継続する」だ。

筋トレにしろ、ダイエットにしろ、勉強にしろ、一日頑張るくらいなら誰にでもできるかもしれない。

しかしそれを月単位、年単位で継続できるだろうか。

筋トレを一日した翌日の身体

筋トレを一日していない翌日の身体

を比較してみても、ほぼ何も変わらないだろう。

でも、

筋トレを一年した翌年の身体

筋トレを一年していない翌年の身体

で比較したら確実に何かが変わっているはずだ。

短期的な成功に一喜一憂するのではなく、長期的な成長に対してコミットできるかが、成果が出るか否かの分かれ道になる。

どんな完璧な計画でも実行しなければ意味がない。

例えば、今の実力なら90%の確率で合格するテストなのに「10%の失敗が怖いからテストを受けない」を選択したら、合格する確率は0%だ。

同じように、普通の人より120%効率の良いトレーニングプログラムを開発したとしても、一回も実行できなかったら効率は0%だ。

今からいろいろ解説するが、大事なのは知識ではなく、細かいことは気にせず「楽しむ」「継続する」こと。

0-3.ステロイド(ドラッグ)は使うな

手段を選ばないからといって、安易にアナボリックステロイドを始めとするドラッグを使うなんてことは絶対に考えないでほしい。

アナボリックステロイドは筋肉だけでなく心臓や内臓も強制的に肥大させられ、最悪の場合死に至る。

実際、海外ではセドリック・マクミラン、リッチ・ピアーナ、ジョージ・ピーターソンを始めとするボディビルダーが心臓発作で何人も亡くなっている。

日本ではまだ珍しいが、最近だと北村克哉さん、”Bigarm”こと志村勝洋さん、また「マッスル北村」こと北村克己さんらも若くして命を落としている。

※死因とドラッグ使用の因果関係は公表されていないため全て推測であり、またドラッグの使用を公言しているのは上記のうちリッチとBigarmのみ。

昨今はインターネットで簡単にアナボリックステロイドを手に入れることができるどころか、それを商売にしている医者も存在する。

しかし個人的には絶対に推奨しない。

今回はあくまで、ナチュラル(ドラッグフリー)で筋肥大する方法を紹介する。

1.自分の現在地を知る

1-1.体重

体重は毎朝排泄後にパンイチで計測。

条件を揃えて継続的に計測することが望ましい。

体重計はAnker eufyを使用。

Wi-Fiから自動でアプリにデータ連携してくれるのでめちゃくちゃ便利。

なお、体脂肪率の数値は信用しないほうがいい。

今の科学技術では体脂肪率を正確に計測する方法は確立されていない。

また、体水分の増減や過度な筋肉の発達などにより容易に数値が変化する。

ではどうすればいいかというと、自分の腹筋を見て判断する。

20%…腹筋が見えない

15%…力を入れれば腹筋が見える

12%…常に腹筋が見える

10%…血管が浮き出てくる

1-2.基礎代謝

体重は基本的に消費カロリーと摂取カロリーの差で増減する。

なのでまず最初にやるべきは一日の消費カロリーの計算になる。

これもいろいろな方法があるが、一番カンタンな方法は下の計算式だ。

体重(kg) x 24 x 生活強度

生活強度は以下のように定義する。

1.3…デスクワーク

1.5…立ち仕事やジム通いなどの軽い運動

1.7…肉体労働や毎日の運動

例えば70kgで生活強度が低い人は

70 x 24 x 1.3 = 2184kcal

が一日の消費カロリーになる。

今回は筋肥大のため消費カロリーを上回ることを前提にお話するが、減量したい人はこちらの記事も合わせて参考にしてほしい。

1-3.筋力

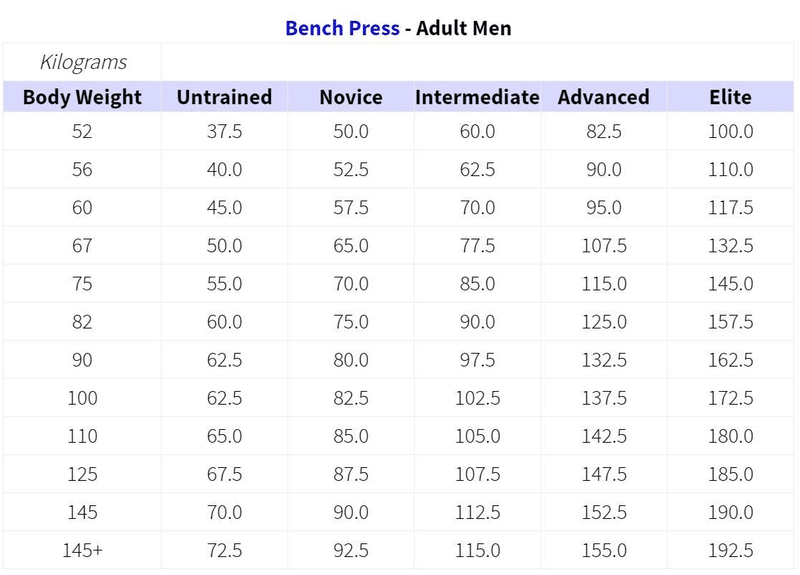

筋力に関しては、自分が初心者なのか中級者なのかをBIG3の重量で定義していく。

以下の表でIntermediateに達していない人を初心者、達した人を中級者とする。

この記事では、初心者向けに解説を行う。

中級者、上級者にはまた別のトレーニングが必要になるが、食事・サプリメント・回復の章は参考になると思う。

BIG3 = スクワット、ベンチプレス、デッドリフト

MAX = 1回ギリギリ挙がる重量

MAX測定をやったことがない場合、10回ギリギリ挙がる重量÷0.75でMAXを推定する

<引用元>

https://exrx.net/Testing/WeightLifting/StrengthStandards

ここで見栄を張る必要は全くない。

つまり、チーティングやパーシャルレップで無理やり挙げた重量に価値はない。

例えば英語を勉強したいとき、TOEIC400点の人が自分を過信して600点の人向けのテキストをやっても効率が悪いだけではないだろうか?

自分のレベルを正確に判断するのは難しいが、それでもやるべきだと思う。

比較するのは周りではなく、あくまで過去の自分。

一時的に過大評価しても、後々伸びなくなって辛くなるのは自分自身なのだ。

であれば最初から適切に評価し、伸び幅で喜んだほうがトータルでの幸福度は高くなる。

ということで、筋力測定は正しいフォームで行おう。

できれば経験者にジャッジしてもらうのが望ましい。

基準がわからない場合、パワーリフティングのルールに準拠するのが最もわかりやすいだろう。

2.食事

2-1.とにかく食わないとデカくならない

筋肉つけたい場合、筋トレを始めるのは当然みんながやることだろう。

しかし食事が疎かになっている人があまりに多い。

オーバーカロリー(摂取カロリーが消費カロリーを上回っている)の状態でないと筋肉は成長しない。

どんなにきついスクワットをやっても、栄養が足りていなければあなたの筋肉は大きくなってくれないのだ。

優先度としては、以下のようになる。

カロリー収支>PFCバランス>ミクロ栄養素>食事回数・タイミング>サプリ

カロリー収支が足りないにも関わらず、食事のタイミングを気にしたりサプリを飲んだりしても全くの無駄である。

細かいことを気にせずとにかく食え!

というのが最も優先される事項。

2-2.三大栄養素

食事の「量」が確保できて、初めて「質」の話になる。

そもそもカロリーがなにからできているかというと、

P=タンパク質 1gあたり4kcal

F=脂質 1gあたり9kcal

C=炭水化物 1gあたり4kcal

となっている。

これらを「三大栄養素」といい、それぞれの役割は以下の通り。

タンパク質…筋肉の材料

脂質…ホルモンの材料

炭水化物…人体にとってのガソリン、栄養吸収のスイッチを入れる指揮官

こうやって見ると、タンパク質だけでなく炭水化物と脂質も必要不可欠なことがわかる。

特に炭水化物は「トレーニングの強度」「インスリンによる栄養吸収」を司るため最重要要素といえる。

2-3.理想のPFCバランス

摂取カロリーは、上で算出した消費カロリー+500kcalを目安とする。

これはだいたい2週間で1kg、1ヶ月で2kg増えるペースと考えていい。

70kgの場合、消費カロリーが2,184kcalで、500kcalのプラスを作ればいいのだから、一日の摂取カロリーは

2,184kcal + 500kcal ≒ 2,700kcal

となる。

考え方としては、筋肥大に最適なタンパク質を確保し、最低限の脂質を摂取し、残り全てを炭水化物に充てることになる。

タンパク質…体重x2g

脂質…トータルカロリーの30%前後

炭水化物…残り全て

とすると、

P: 140g

F: 90g

C: 332g

となる。

ただ多少脂肪が多くついてもいいから早く筋肉をつけたいという初心者、あるいはなかなか体重を増やすのが難しい人は少し工夫する必要がある。

+1000kcalを目指したり、脂質の割合を増やしてカロリー摂取を楽にすることを検討してもいいだろう。

脂質はTotalの15%を下回るとテストステロン値が下がるという結果が多くの研究から判明しているため、最低20%は確保したい。

食品ごとのカロリーは下記サイトで確認できるし、あるいは摂取カロリーをアプリで管理するのであればアプリ内に食品ごとのカロリーが入っている場合が多い。

2-3.食べるべき食材/避けるべき食材

基本的に炭水化物とタンパク質をメインとする。

脂質はタンパク質を摂る過程で勝手についてくるので、特に意識はせず、摂りすぎないように注意する。

増量で食べるべき食材(炭水化物)

・米

・餅

・パスタ

・そば

・和菓子

増量で食べるべき食材(タンパク質)

・鶏肉などの白身肉

・牛や羊などの赤身肉

・レバーなどの内臓肉

・サバなどの青魚

・タラなどの白身魚

・貝類、甲殻類

・卵

増量で避けるべき食材(脂質の多い料理)

・ラーメン

・カレー

・中華料理

・カルビやバラ肉など脂身の多い肉

・加工食品

・洋菓子

2-4.タンパク質は体重×2程度で十分

タンパク質は筋肉の材料となるため、大事な栄養素だ。

しかしたくさん摂ったからといってその分筋肥大が進むようなものでもない。

中には体重の3-4倍タンパク質を摂れという人もいるが、様々な研究を見ると結論としては体重の2倍くらいが最もちょうどいいと考えられる。

具体的には、体重×1.6-2.2倍で十分という説が現段階では有力。

少しくらい多めに摂ることによるデメリットは小さいので、2倍摂っておけば間違いないだろう。

もし経済的・時間的・身体的に余裕があるのであれば、それ以上摂っても構わない。

ちなみにタンパク質で健康を害するレベルは体重の4倍以上を継続に摂取と言われており、ほとんどの人によってそこまで摂取することは現実的ではない。

2-5.いっぱい食べるためのコツ

・一日3食という常識に囚われない。空腹の時間を作らない。

「俺、いくら食っても太らないからw」とか言ってる人は、食ってないだけ。間違いない。

どちらかというと筆者もそちら側で、ラーメン二郎など爆食いしても体重が全然増えない人だった。

しかし自分が食べたものを振り返ってみると、夜に二郎を食べる前にほぼ何も食べてなかったりとか、カロリーでいうと成人男性の平均程度かあるいはそれ以下しか摂っていなかったことがあった。

しかし、オーバーカロリーを意識すれば必ず体重は増える。

具体的には、食事の回数を増やす。

回数を増やすためには一回の食事で腹十二分になってはいけない。

120%で1食より、50%を5回のほうがはるかに多く食べることができる。

毎食菓子パンとかではさすがに困るが、食べやすくて消化が良くてカロリーが高いもの、例えば和菓子やうどん、お餅などを積極的に食べるようにしよう。

・脂ものを避ける

タンパク質は、炭水化物などに比べて腹持ちが良く、思ったように摂取カロリーが伸びない。

そういう人は、脂質が高いものを避けるようにしよう。

具体的には、前述したカレーやラーメン、あとはトンカツや天ぷらなど。

これらは確かに一回の食事でカロリーを稼ぎやすいのだが、脂質は消化が遅く、満腹感を感じやすい。

結果として、満腹の時間が長く続いてしまい、トータルの食事量が増えなかったり食事の回数が減ったりして、逆効果だ。

先ほど挙げた、食べやすくて消化が良くてカロリーが高いもの、例えば和菓子やうどん、お餅などは脂質が低いためオススメ。

卵は、生でも完全に火を通すでもなく、半熟が最も消化されやすい。

ちなみに、ロードレーサーはレース中の栄養補給に羊羹を活用するそう。

・食べられないなら飲め

それでも体重が増えない場合、飲め。

プロテイン、バナナ、ブルーベリー、ヨーグルト、蜂蜜、オートミール、牛乳あたりを入れてミキサーにかけろ。

場合によっては卵やポカリ粉末を入れてもいいかもしれない。

2-6.増量するべきか減量するべきか迷ったときは

個人の遺伝子にもよるが、体脂肪率20%を目安に増量と減量を決めよう。

研究によると、体脂肪率20%を超えるとテストステロン値が下がり、筋合成効率も下がるといわれている。

例えInbodyだとしても、体組成計の体脂肪率は信用しないこと。

体脂肪率を正確に計測する方法は現時点ではほぼ存在しないため、自分の腹筋の見え具合を目安とする。

腹筋の大きさににもよるが、力を入れても腹筋が見えなかったら15%は超えていると考えよう。

20%を超えると腹筋は見えなくなる。

逆に体脂肪率が少ないとエネルギーが慢性的に不足している状態になり、男性ホルモンが減量し、効率的なバルクアップができなくなる。

10%を切ると腹筋バキバキになり血管が浮き出てきて見栄えはいいが、それはあくまでコンテストや海のシーズンのみの楽しみにして、普段は適度な体脂肪があったほうがいい。

増量も減量も、当然ながらペースが緩やかなほうが体脂肪が付きづらく、筋肉が落ちづらい。

できれば一ヶ月に体重の2-3%程度の増減にとどめよう。

20%…腹筋が見えない

~減量すべきの壁~

15%…力を入れれば腹筋が見える

12%…常に腹筋が見える

~増量すべきの壁~

10%…血管が浮き出てくる

3.サプリメント

結論から言うと、飲んだだけで筋肥大が大幅に促進するサプリメントは存在しない。

仮に存在しているとしたら、それはドーピング薬物だ。

YouTubeやTwitterで騒がれているEAAもHMBも、効果はないとまでは言わないが必須ではない。

まずは食事やトレーニングがしっかりできた上で、足りない部分をプロテインで補って、それでもお金と時間が余っている場合にやっと選択肢に入ってくる程度のものだ。

サプリメントの語源は「補う」という意味。

あくまで自分が不足しがちな栄養素を取るといった形にするといい。

上記の前提で、おすすめサプリを紹介する。

Tier S

・プロテイン

Tier A

・クレアチン

・カフェイン

Tier B

・マルトデキストリン

・マルチビタミンミネラル

3-1.プロテイン(Tier S)

少食の味方、プロテイン。

一日140gのタンパク質を摂取しようと思うと、単純計算で

・鶏むね肉600g

・全卵20個

・一食30g(なか卯の親子丼一杯程度)を5杯

のいずれかを摂取しないといけない。

これは結構しんどい。

なのでプロテインを飲むというのが選択肢に上がってくる。

摂取すべき種類…WPI or WPC

摂取タイミング…起床後orトレーニング後or就寝前

摂取量…タンパク質として一回30-40g

摂取のコツ…空腹時

3-2.クレアチン(Tier A)

サプリメントは効果がないといったが、エルゴジェニックエイドは別だ。

エルゴジェニックエイドとは、摂取することで直接的なアスリートのパフォーマンス向上が期待できるサプリメントのこと。

国際スポーツ栄養学会という団体が出している、サプリメントのエビデンスレベルにおいて、クレアチンは最高レベルのAに分類されている。

クレアチンは最大挙上重量を5%ほど増加させ、また食事からの摂取が困難なため、サプリメントとしての摂取が望ましい。

またクレアチンは体内に水を貯蔵する効果があるため、体重の増加にも一役買ってくれる。

摂取すべき種類…クレアチンモノハイドレート

摂取タイミング…食後orトレーニング後

摂取量…一日5g

摂取のコツ…炭水化物と一緒に摂取(インスリンによって吸収されるため)

3-3.カフェイン(Tier A)

こちらもエルゴジェニックエイドとしてパフォーマンスの1-5%程度の向上が期待できる。

黄色人種は白人に比べてカフェイン耐性が強く、付き合い方さえ考えれば世間で思われているほどカフェインは危険ではない。

エナジードリンクは余計な砂糖が含まれるため避けたほうが無難ではある。

摂取すべき種類…コーヒーorタブレット

摂取タイミング…起床後orトレーニング前

摂取量…体重x2-4mg

摂取のコツ…就寝の8時間前以降は摂取しないことが望ましい

3-4.マルトデキストリン(Tier B)

どうしても少食で炭水化物が摂れない人はドリンクで摂取するのがおすすめ。

増量目的ならマルトデキストリン、味や吸収効率重視ならクラスターデキストリン(CCD)がいいだろう。

トレーニング中の炭水化物摂取によってパワーが落ちないとかいうのはトップレベルでないと実感できないと思うが、トレーニング中のイントラドリンクとしてもシンプルに美味しいので飲んでいる。

3-5.マルチビタミンミネラル(Tier B)

人間の身体の構造上、タンパク質や炭水化物の代謝にビタミンミネラルは必須。

しかし、マクロ栄養素であるPFCバランスを守りながら数十種類もあるビタミンミネラルを毎日必要量摂取するのは不可能だ。

きちんとした食事をしていれば健康面で困ることは少ないだろうが、更なる筋肥大を目指したい場合、お守りとしてマルチビタミンミネラルをサプリで補完するのは十分ありだと思う。

4.トレーニング

食事ができた上で、トレーニングの話に移る。

4-1.トレーニングの基本3原理と5原則

トレーニングには原理原則がある。

今回は、この中で特に重要な2つにフォーカスして説明する。

過負荷の原理

可逆性の原理

特異性の原理

全面性の原則

漸進性の原則

反復性の原則

個別性の原則

意識性の原則

・過負荷の原理

筋肉は常に過負荷、つまり前回の自分ができた負荷の少し上の負荷を与えてあげることで成長する。

逆に、同じ負荷のトレーニングを毎回続けても、筋肉はその刺激に慣れてしまい成長しない。

・漸進性の原則

筋肥大のためには、毎回のトレーニングで少しずつ継続的に負荷を高めていく必要がある。

4ー2.筋肥大≒トレーニングボリューム

漸進性過負荷の原則に則ると、筋肥大とは、トレーニングボリュームを増大させていくことである。

トレーニングボリュームは、重量・回数・セット数によって決まる。

つまり、継続的に筋肥大をするためには、継続的に重量や回数を上げていくことが必要になる。

セット数を上げるのも手段の一つではあるが、この方法だとトレーニング時間が長くなってしまう上に、本質的には強度を上げるべきなのでおすすめはしない。

トレーニングボリューム=重量×回数×セット数

4-3.6つの基本動作

トレーニングにおける6つの基本動作を紹介する。

トレーニングメニューを組む際は、この6つの動作をバランスよく組み入れることが必要。

1.ホリゾンタルプレス:身体の後ろから前に押す種目

対象筋…大胸筋、上腕三頭筋

例) ベンチプレス

2.バーチカルプレス:身体の下から上に押す種目

対象筋…三角筋、上腕三頭筋

例) ミリタリープレス

3.ホリゾンタルロー:身体の前から後ろに引く種目

対象筋…僧帽筋、広背筋、上腕二頭筋

例) シーテッドロー

4.バーチカルロー:身体の上から下に引く種目

対象筋…広背筋、大円筋、僧帽筋、上腕二頭筋

例) 懸垂

5.スクワット系:膝関節と股関節を曲げてしゃがむ種目

対象筋…大腿四頭筋、ハムストリングス、大殿筋

例) スクワット

6.ヒップヒンジ系:股関節を曲げて身体を倒す種目

対象筋…ハムストリングス、大殿筋、脊柱起立筋群

例) デッドリフト

これに加えて三角筋中部を鍛えるサイドレイズ系、腹筋系を加えるとほぼ全身の大きな筋肉を網羅することができる。

4-4. おすすめのトレーニングメニュー

では、どの種目をどれくらいの量で、どのようにやるのがいいのか。

結論からいうと、

・BIG3を中心とした種目

・1種目10回3セット

・週2-3セッション

・1セッション5-6種目

で後述の種目を行う。

・BIG3を中心とした種目

BIG3とはベンチプレス、スクワット、デッドリフトの3つを指す。

代表的なコンパウンド種目(多関節動員種目)であり、高重量を扱うことができ、少ない種目で多くの筋肉を鍛えることができるので効率がいい。

ベンチプレス 大胸筋、上腕三頭筋、三角筋前部など

スクワット 大腿四頭筋、ハムストリングス、大殿筋など

デッドリフト ハムストリングス、大臀筋、脊柱起立筋など

・1種目10回3セット

10回3セットが最もボリュームを稼ぎやすい。

1セットの回数は、20‐30回できる重量では負荷が弱すぎるし、5回しかできない重量では関節や腱への負担が大きくなってしまうため10回が適切。

また一週間に必要なセット数が一部位につき10セット程度なので、週に3セッション行うとすると3セットが適切。

週のセッション数が減る場合は1セッションのセット数を増やし、週のセッション数が増える場合は1セッションのセット数を減らして、一部位10セット前後になるように調整しよう。

・週2-3セッション

特に初心者の場合は同じ部位を週2〜3回の高頻度で行った方が効果的だ。

上級者の場合は細かい分割法の方が効果的という見解もあるが、少ないトレーニングでも追い込むことができる初心者の場合、全身トレーニングや上半身・下半身で大きく分割する方がいい。

・1セッション5-6種目

前述した6つの基本動作+αの精度を固めつつ、扱える重さを増やしていくことを最重要に考えていく。

そのために種目数を絞り、頻度を高めている。

4-5.セットや重量の決め方

10回3セットが可能な重量を基本とする。

1セット目には少し余裕を感じるかもしれないが、3セット目でぎりぎり10reps上がるような重量設定にする。

「RM換算表」を使って、自分が挙げられる重量と回数から推定MAX重量(1回)を計算し、それを元に10回できる重量を推定しよう。

例えばベンチプレス45kgをギリギリ5回挙上できたとすると、MAX推定は51kg。

MAX推定51kgから逆算すると、10回できる重量はだいたい40kgとなる。

そしてその重量で10回3セットが達成できたら、次のセッションで2.5kgだけ追加してみる。

達成できなかったら同じ重量で行い、2回連続で達成できなかったら次のセッションで2.5kg下げてみる。

このように少しづつ重量を伸ばしていくのが重要である。

ここで大事なのが、潰れないこと。

潰れると疲労感や筋肉痛が残りやすくなってしまう。

仮に潰れてしまった場合、残りの回数を行うのではなく、そこでその種目は一旦終了にしよう。

4-6.その他

一回のセッションは45-60分を目安。

インターバルは3分を目安にしよう。

5.回復

食事とトレーニングも大事だが、回復も同じくらい大事だ。

せっかくトレーニングを頑張っても、回復できなかったら次のトレーニング強度を上げることはできない。

酒やタバコは嗜好品なので止めはしないが、回復を確実に遅らせる。

必死でやったトレーニングを無駄にしたくないのであれば、避けたほうが無難だといえる。

5-1.睡眠

睡眠は人間の基本的な機能であり、リカバリのうち最も大事なもの。

・7時間以上の睡眠時間確保

・朝の日光浴と散歩

・ブルーライトのカット

・サプリメントの摂取

を意識しよう。

5-2.入浴

サウナとかマッサージも必要だが、まずは睡眠時間を確保するのが先決。

その上で、睡眠の次に重視すべきなのが入浴。

どうせスマホをいじるのであれば浴槽の中からにしよう。

寝る前にエプソムソルト風呂に入ることで、マグネシウムの経皮吸収によって全身の筋肉がリラックスした状態で眠ることができる。

5-3.道具を使ったコンディショニング

睡眠と入浴がしっかりできた上で、それぞれの人に合ったコンディショニング方法を見つけよう。

コンプレフロス、マッサージガン、ドクターエア、骨盤職人など便利なコンディショニンググッズはたくさんある。

またオフの日は全く動かないのではなく、軽く汗をかくくらい運動するアクティブレストが望ましい。

6.具体的なトレーニングプログラム(有料)

以下具体的なトレーニングプログラムを示しているが、ここからは有料となる。

必要な情報は無料部分だけでも十分公開している。

有料部分はより向上心のある人向けの内容になっているので、あくまでお布施のような気持ちで購入してほしい。

ここから先は

記事が気に入ったり役に立ったと思ったらサポートお願いします!新しい書籍やサプリメント購入費にして、皆さんに情報として還元できるように頑張ります。