#269 #72-14 なぜ流通革命が同時進行できたのか?

1972年は、消費者の生活も劇的に変わりました。

流通業は70年代前半に米国からの新業態 やサービスが消費や生活を変えました。

流通業の社長グループによる米国視察が盛んに行われました。

主な初期の店舗は以下のとおりです。69年:郊外型SC(玉川高島屋)、レンタカー(ニッポンレンタカー)、70年:すかいらーく国立店、ケンタッキー・フライド・チキン、ドラッグストア・ボランタリー(AJD、NID)、71年:日本マクドナルド銀座店、72年:ホームセンター(ドイト与野店)、73年:ディスカウント(ロヂャース浦和店)、ピザ(シェーキーズ)、74年:コンビニ(セブンイレブン豊洲店)、郊外紳士服チェーン(洋服の青山)など。サービスでは69年銀行CD、73年給与振込サービス、76年クロネコヤマトの宅急便が始まりました。

日本で初めてセルフサービスのスーパーマーケット業態が導入されたのは、1953年11月に表参道の紀ノ国屋。

主婦連が1949年より開始した「主婦の店」選定運動にて、「主婦の店マーク」がついた店舗が857店が選ばれました。小倉の丸和フードセンター(現・丸和)吉田日出男が、1957年3月ボランタリー・チェーン「主婦の店運動」を設立。

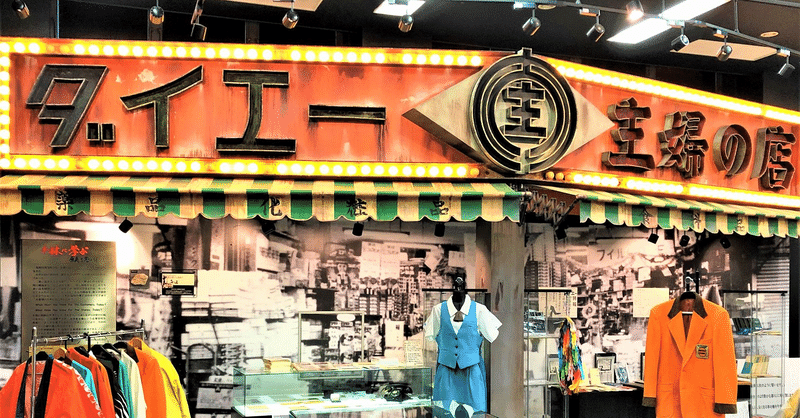

中内功は、ドラッグストアである大栄薬品工業をスーパーへ転換して「株式会社主婦の店」(1959年 - 1962年)、「株式会社主婦の店ダイエー」(1962年 - 1970年)を社名とした。阪神地区を中心に商圏を築き、1960年代後半から1970年代にかけて大きく発展し、全国展開を進めました。これが後のダイエーです。72年には三越を抜いて小売業日本一になりました。

1944年に東京大学法学部へ入学した藤田田は、通訳のアルバイトでユダヤ人と知り合いました。在学中の1950年(昭和25年)に輸入雑貨店「藤田商店」を設立した。藤田はアメリカよりフランチャイズ権を獲得。日本マクドナルド株式会社を設立し、1971年(昭和46年)7月20日に、第1号店である銀座店を銀座三越店内に開店しました。

こうした人たちがあらゆる業態にたくさん現れ、また成功しました。流通・商業にとってまさに大爆発の感のある時代でした。

なぜ、それほど自信を持ってベンチャーができたのか?

まず先行するアメリカの情報がありました。アメリカを見ていれば5年後に日本でも必ず波が来ることがわかっていたわけです。キャッチアップすればよかっただけです。日本風にアレンジして。

もう一つはモータリゼーションやライフスタイルの変化と相まって大きな再編が来ることがわかっていたのです。特に地方の若手経営者ほどその動きを敏感にキャッチできたのです。アメリカの郊外型の業態、主婦のいる核家族のライフスタイルがマネできたわけです。

さらに影の人物がいました。彼らのリロン的な背景を支柱にすれば、自信を持って行けたわけです。異業者と切磋琢磨しながら、時には同業者と手を結んで。

東大教授の林周二(1926年3月25日 - 2021年6月7日)。1948年東大経済学部を卒業後、36歳の1962/11に出した『流通革命――製品・経路および消費者』(中公新書)はベストセラーになりました。予言的に的中したのですが、今となってはこれはアメリカの状況を英語で獲得できれば良いだけとも言える。これはあらゆる業界学会で言えたことでした。こういう後智恵はいくらでも言えますが、林のすごいのは流通へ着眼したという点でしょう。

同い年だが学年は一つ下の渥美俊一(1926年8月21日 - 2010年7月21日)は、東京大学法学部を卒業後、読売新聞社に入り経営技術担当記者。36歳の1962年にチェーンストア経営研究団体「ペガサスクラブ」(「日本リテイリングセンター」が主宰する「ペガサスクラブ 政策セミナー」)を設立して主宰。1969年に退職、コンサルタントに専業となります。ダイエー、イトーヨーカ堂、ジャスコ、マイカル、ヨークベニマル、ユニー、イズミヤなどの30歳代の経営者が育ちました。会員企業数は1969年には1,000社超となります。メンバーを率いて毎年アメリカ視察を行っていました。まだ海外旅行が一般的でない時代、地方の若手経営者は時間もお金も惜しみません。また、その海外旅行中で経営者同士のつながりができたわけです。

この頃の影響力はニトリの会長のインタビューでもわかります(私の履歴書にも同様のことが書いてあった)

『そんなときに出合ったのが、チェーンストア理論の第一人者、渥美俊一先生の本でした。旭川のメーカーまわりをしていたとき、ある会社の応接室に1冊だけ置いてあったのです。何気なく手に取ってみたら、日頃の悩みに対する答えがすべて書いてあって、目からうろこが落ちる思いでした。』

『34歳(※)の頃にペガサスクラブに入ってからも、劣等生でした。渥美先生は「経営は科学。数字を入れて話しなさい」といいます。それなのに、私は基本的な自社の経営の数字ですら頭に入っておらず、何を聞かれてもまともに答えられない。よく怒られて、会話を打ち切られていました。』(ニトリHD会長 似鳥昭雄氏)President Online2017/07/20

※1978年だからかなり遅い入会です

日本が成長していたときのコンサルタントとはこういうものだったということです。情報サービス産業でも似た感じがありました。

ペガサスクラブは、奥さんの渥美 田鶴子、長男の渥美俊英さんで続いています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?