『東京都同情塔』を読んで(1)概要|AIと私の今 '24.4 ④ #034

前回の記事で「子どもとAI」というテーマについて考えると書きました。

ただそれを語る前段として「AI」の実態を掴むために、最近読んだ本:九段理江『東京都同情塔』新潮社の書評を通じて深めていきたいと思います。

気が早いですが、この本は私の2024年ベスト本になりそうです。

非常に多く気づきを得ましたので、それを書いていきます。

この記事では私の解釈を中心に書いていきます。

ただ未読の方でも分かるように最低限の説明を入れます。物語の流れを紹介するわけではないですが、ネタバレを避けたい方は読後にお読みください。

書籍の紹介

同作は最新の芥川賞(第170回)受賞作です。

以下に新潮社HPからあらすじを引用します。

ザハの国立競技場が完成し、寛容論が浸透したもう一つの日本で、新しい刑務所「シンパシータワートーキョー」が建てられることに。犯罪者に寛容になれない建築家・牧名は、仕事と信条の乖離に苦悩しながら、パワフルに未来を追求する。ゆるふわな言葉と実のない正義の関係を豊かなフロウで暴く、生成AI時代の預言の書。

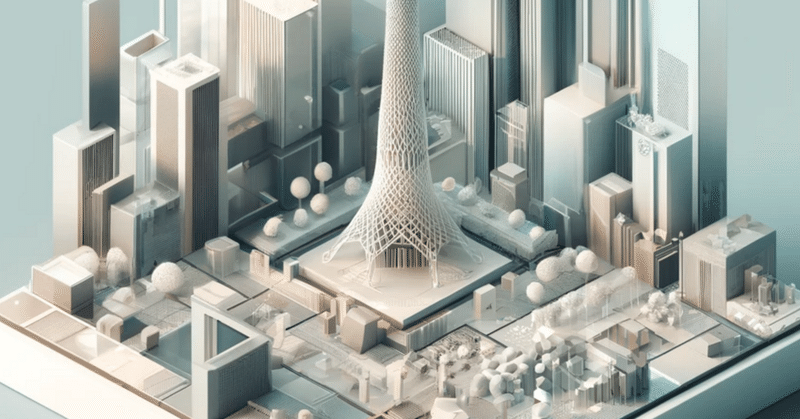

現実では白紙撤回となったザハ・ハディド氏のスタジアム案が建ち、「2020年に」東京五輪が開始された違う世界線の東京が物語の舞台です。

その東京では「犯罪者寛容論」が市民権を得て「犯罪者に同情すべき」との論説を元に『シンパシータワートーキョー』という名の新しい刑務所:巨大な塔が建築されます。

受刑者は「同情されるべき存在」として、塔の中で穏やかで何不自由ない生活を送ることができます。

そして物語を通じて文章生成AI『AI-built』が重要な役回りとして話が展開します。(以下「AI」と呼ぶ時は全て「文章生成AI」を指します)

↓ここから先は私の解釈・考えを述べていきます

物語を貫く大きな対立軸

物語全体を通じて【意志があるもの】と【意志が曖昧なもの】が対比して書かれます。

最初の例示として、[日本語]と[カタカナ]の話が出てきます。

本来の日本語をカタカナにすると丸く収まることはあるが、「日本人が日本語を捨てている」感じがすると指摘しています。(シングルマザー/ノンバイナリー/ソーシャルインクルージョン/ウェルビーイングなど)

ご存知の通り、現代の日本人は外国の言葉をカタカナでごく自然に取り入れています。

もしそれで何かから目をそらしたり誤魔化したりしていたとしても、多くの日本人はそれに「気付いてすらいない」ことをいくつかの角度から描かれます。

そしてこの対立軸の2極を代表するものが【建築】と【AI】です。

作中で【建築】は、確固たる意志を持ち「街を導くもの」として描かれています。

一方で【AI】は、それらしい言葉を繋ぎ合わせて平均的な望みを集約し、受ける批判を最小限に抑えようとします。AIが「本当は考えていない」点は、[安易にカタカナを使う日本人]に重なります。

『シンパシータワートーキョー』が抱える矛盾

上に挙げた対立軸を元に『シンパシータワートーキョー』を考えてみると、大きな矛盾があることに気付きます。

まず【タワーの建築そのもの】は、ハディド氏のスタジアム同様、圧倒的な存在感を持って東京の街に立っています。

この建築には、主人公が描いた新しい東京の姿を創造して導く意志が宿っています。

一方で【タワーの役割】は、それとは真逆の曖昧さや誤魔化しに満ちています。

カタカナへの言い換えも以下の調子です。めちゃくちゃふわっとした表現で作者の皮肉が効いていますね。

刑務所 = シンパシータワー

受刑者 = ホモ・ミゼラビリス(”同情される人”の意)

刑務官 = サポーター

そして何よりもこのタワーの役割です。

表面的には「犯罪者に同情しよう」という一見善業にも感じるキレイな寛容論を体現する施設です。しかし実態としては犯罪者たちをタワーに閉じ込めて、自分たちの生活を丸く収めているだけとも言えます。

作中の市民は、寛容論のキレイな言葉に誤魔化され、タワーの本質に全く気付いていません。いかにも「日本人的」だなと思いました。

改めてまとめると、『シンパシータワートーキョー』は【建築】としては圧倒的な意志を持っているにも関わらず、その【役割】は曖昧さに満ちている、非常に大きな矛盾を持っている存在だということです。

次回に続きます

非常に長くなってしまったので、今回はここまでにして続きは次回に譲ります。

次回は今回の内容を受けて、この小説の面白かった点について私の意見・感想をまとめてみます。(何だか先が長くなりそうです)

気になった方は是非『東京都同情塔』を読んでみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?