リーガルテック予算確保のためのROI算出の考え方とその方法

HubbleやOneNDAといった契約業務を効率化するSaas、プロジェクトをしています、酒井です。書きかけのnoteが複数あり、年内にどれか1本書き上げたいと思っていたので、一安心しています。。

年末に何を書き切るか迷いましたが、来期の予算獲得時期に向けて何か良き情報をお渡しできればと思い、この記事を書きました。

1 システム導入に立ちはだかる壁〜なぜ予算確保が難しいのか

法務領域におけるシステム導入に関して、予算確保が難しい背景は、目の前の業務が楽になることは想定できるものの、

・システム導入を実現した後、直ちに利益が上がらないのではないか?

・コスト削減につながるとしても具体的にどんなコストが削減されるのか?

・「楽になる」というのは結局企業においてどのような利益を生み出すのか?

こういった疑問が生じてくることにあると思います。法務領域のみならず、管理系のシステム導入一般に言えることかもしれませんよね。

このような一見抽象的な効果をいかに説明、正当化できるか。契約業務のD Xを実現する上で、ここが社内推進の重要なポイントだと思います。

業務が楽になる、情報が一元管理できる、ミスが減る、トライアルを実施した効果等の要素を予算獲得に向けて、構造的に整理することが必要です。

実際、法務の現場でもこんな声がよく聞かれ、この定量と定性のバランスが難しいと考えます。

管理部門である法務の業務は、新たなテクノロジー導入にあたって必要となる費用対効果の算出・説明が難しいといえます。たとえ数値として説明ができなくとも、部員のリテラシーや業務効率の向上が期待できるものであれば、ある程度は必要な投資と割り切って活用を進めていきたいと考えています。一方で、現在、法務部内で定量的な指標の算出も進めているところです。それがあることで、よりテクノロジー導入が進めやすくなるのも事実だと思います。

2 ROIをどう算出、どう説明するか

費用に対して、どんな効果があるか、いわゆるROIをいかに算出し、説得的に説明すべきでしょうか。

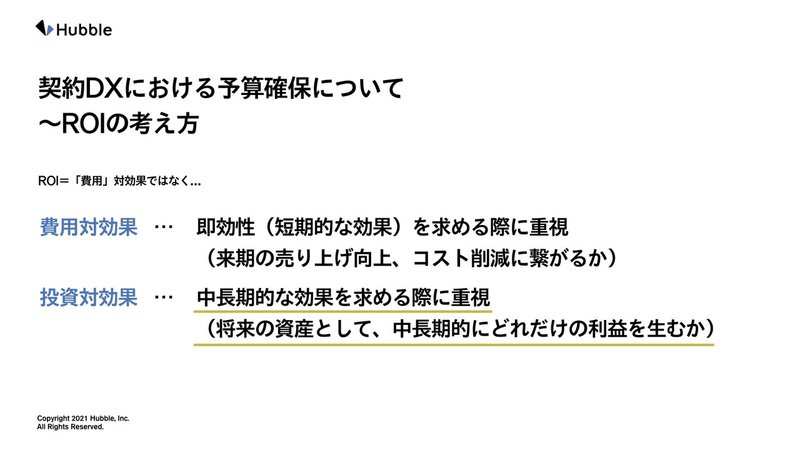

一般に、ROIは「リターン/コスト」の比で表され、「いくら投下して、いくら儲かったのか」を表す指標です。そして、投下対象により、「どこまでをリターンとして期待し、どこまでをコストとして考慮するべきか」が異なるものの、管理系システムや契約DXのシステム導入に伴うROI算出に関して重要な視点は、

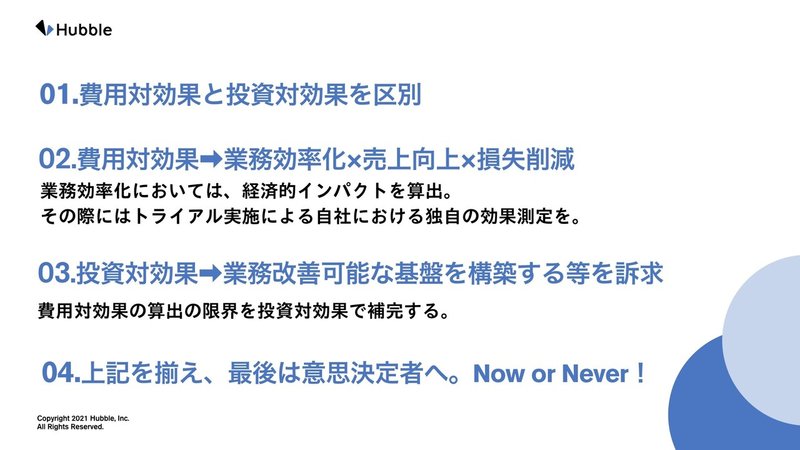

ROI=「費用」対効果×「投資」対効果

この二つの側面をしっかり区別して整理することだと思います。費用対効果ばかりに目が行きがちかもしれません。

一般に費用対効果とは、投下後、比較的即時的に発揮され、投下を中断又は中止することに伴い速やかに減衰もしくは消滅する効果(短期的な効果)に対するROIをいいます。これに対し、投資対効果とは、中長期的にその効果が発揮され、投下を中断又は中止した後も中長期に渡って発揮され比較的緩やかに減衰していく効果(長期的な効果)に対するROIをいうものと整理しています。

そして、投資対効果に関しては、中長期的な視点であるがゆえ、あえて見にいこうとしなければ見ることができません。そのため、社内推進を進める上で、費用対効果と投資対効果を渾然一体として説明するのではなく、しっかり区別した上で、承認プロセスに必要な起案をすることが非常に重要だと思っています。

3 費用対効果

まずは費用対効果です。費用対効果に関しては、以下の3つの要素から考えていくことが有用です。

費用対効果=①業務効率化×②収益向上×③損失削減

(1)業務効率化

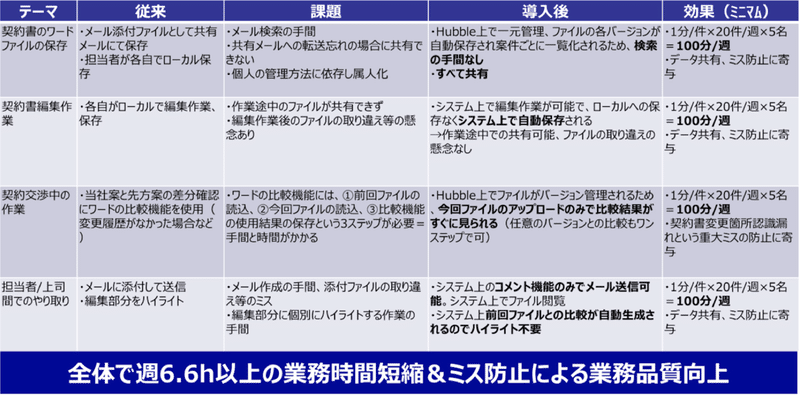

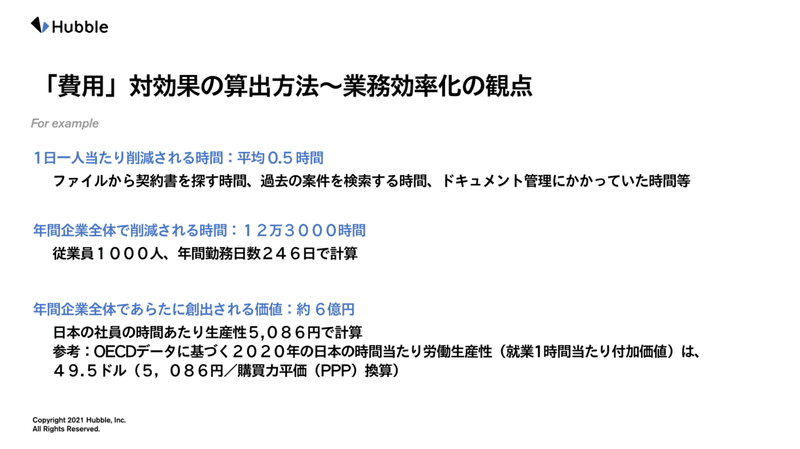

業務効率化に関しては、効率化の結果、会社にどれだけの経済的インパクトがあるかを示すことが重要です。例えば、以下の3ステップで示していくことが可能だと思います。

【ステップ1】

システム導入により削減されるであろう業務から一人当たりの削減時間を仮定します(情報検索時間、管理作業の時間削減等により、1日あたり30分の削減が可能等)。

ここの数字が算定のスタートとなるため、いかに説得的な数字を示すことができるかが重要です。そのため、ここを算出すべく、各システムのトライアルを利用してみることをお勧めします。実際に弊社のシステムを利用いただいている企業様では、以下のように整理いただき、その効果を定量的に示していただきました。

【ステップ2】

続いて、企業全体の時間的インパクトを算出します。

従業員数等そのシステムによる恩恵を受ける人数や年間稼働日数を乗算していくことになります。

【ステップ3】

そして、この時間的インパクトを経済的インパクトに置き換えるところまで行う必要があります。

一般に、日本の社員の時間あたり生産性5,086円とされています(OECDデータに基づく2020年の日本の時間当たり労働生産性(就業1時間当たり付加価値)は、49.5ドル(5,086円/購買力平価(PPP)換算))。

ちなみに、日本の労働生産性に関して、1970年以降、その順位が最も低くなっていて、OECD加盟38カ国中28位となっているとのことです。。。

ここまでのステップ1〜3をまとめると、以下のようなイメージです。

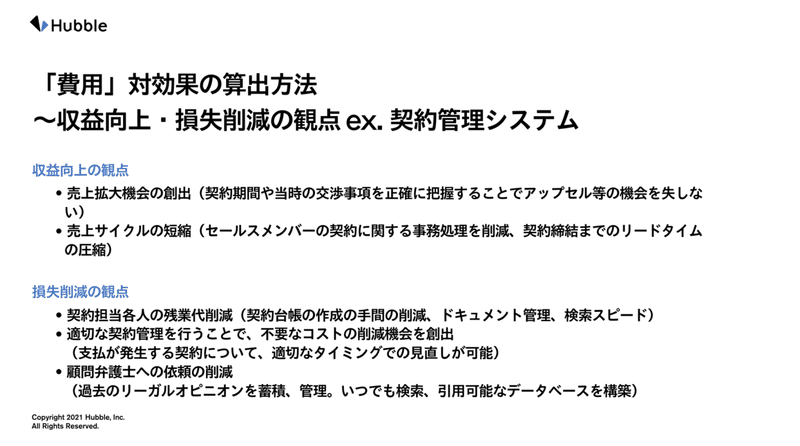

(2)売上向上、損失削減

売上向上、損失削減に関していうと、算出が難しい側面があるかと思われるかもしれませんが、以下のような定量的なデータもあります。

PwCによると、企業は、契約管理システムを実装して契約の正確性とコンプライアンスを向上させることにより、年間総コストの2%を節約でき、Goldman Sachs は、契約管理システム により、交渉を50%スピードアップし、支払エラーを75〜90%削減し、契約管理コストを10〜30%削減し、契約管理に必要な人員を10〜30人削減できると結論付けています。

参考

https://www.contractlogix.com/contract-management/determine-roi-contract-management-software/](https://www.contractlogix.com/contract-management/determine-roi-contract-management-software/

例えば、契約DX実現のためにクラウド型の契約管理システムを導入しようと思うと、以下のような項目から同様の整理ができると思います。

以下詳細ですので、ご参照いただければと思います。

①売上拡大機会の創出

例えば、契約期間を把握することや契約締結当時の交渉内容を正確に記録することで、契約更新時に適切な価格交渉が可能である場合があり、このような機会を失せず、売上を拡大する機会を創出する効果があります。

②契約締結までのリードタイムが短縮することによる売上サイクルの向上

アナログな契約業務からシステムにより効率化できれば、営業の契約業務に関する事務処理を削減することができ、また、データ上で取引成立から契約締結までの業務が可視化され、契約業務のリードタイムの改善が可能です。以下の記事では、この売り上げサイクルの向上によって、売上向上に関して24%の経済的インパクトがあるとされています。

③契約担当各人の残業代削減

損失削減でいえば、まずは業務時間短縮による人件費の削減が挙げられます。契約管理業務でいえば、これまで行ってきた管理系の業務、例えば、契約台帳の作成の手間の削減や、雛形の適切な管理、適切な管理ができていないことによる過去の契約情報へのアクセス時間の短縮等の効果があります。

④不要な契約が残存することによるコスト削減

適切な契約管理を行うことで、定期的に不要なコストの削減機会を作り出し、

支払が発生する契約について、適切なタイミングでの見直しが可能になると思います。

⑤過去の同種案件における外部弁護士への依頼削減

また、大企業になれば、年間で弁護士に支払うリーガルフィーも馬鹿にならないと思います。過去の契約に関する外部弁護士のリーガルオピニオンを適切に蓄積することで、同一類似の案件での依頼を削減できます。

(3)費用対効果算出の限界

もっとも、上記の各要素に関して、「向上する」「削減する」といったとしても、そもそも現状の業務にかかる時間等を正確に算出できていないため(仮にトライアルを実践しても期間や規模の限界がある)、説得的な値を出せないということも往々にしてあり得ると思います。

そこで、以下の投資対効果という視点が重要です。

4 投資対効果

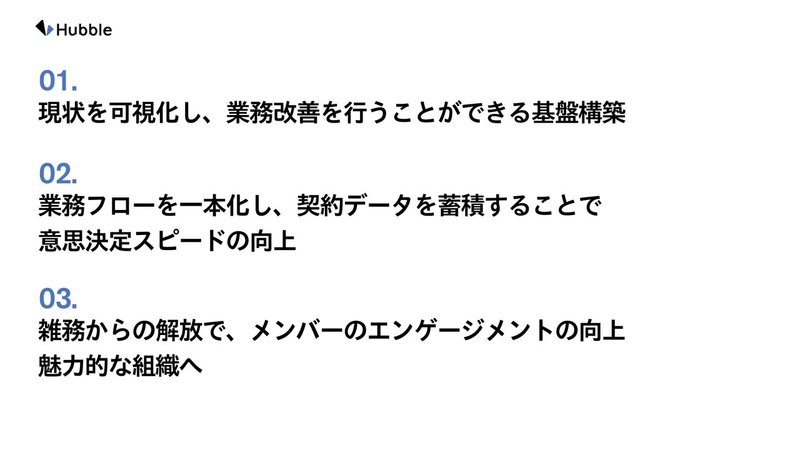

投資対効果を考える上で、最も重要な点は、以下だと考えます。

データに基づく業務改善可能な環境を構築することができる

どういうことかというと、これまで1000社以上の企業にヒアリングを行う中で、多くの企業は、現状の契約業務フローが一本化されず、契約情報(取引開始から、営業と法務でのやりとり、法務検討、交渉、締結、更新情報等の全て)を一元的に管理することがおよそできていなかったと思います。メールで契約書をやりとりし、エクセルで契約情報を一言管理し、共有サーバで保管する。このような方法が一般的だと思います。

このような環境の下では、上記のような現状の状態が把握できず、そもそも自社の契約業務のボトルネックがどこかわからない、どこをどうすれば業務非効率が改善されるのかが不明である、こういった環境、体制が組織の中にビルドインされてしまっています。

これでは、システム導入した後の効果を測定ができず、費用対効果を算出することはできない。このような環境に対して、システム導入によりデータを蓄積することで契約業務の改善を行う土台を構築することができる。限られたリソースをどこに割かなければいけないかを明確化でき、業務改善するための定量的判断可能な土台を構築することができます。これこそが管理系業務において、システム導入する大きなメリットであり、中長期で企業に恩恵をもたらす資産として、システムが機能していきます。

また、上記のようなローカル環境での業務を行うと、情報の非対称性が生じ、現場=事業部門が自己決定できない(例えば、紙の契約書を閲覧したいとき、どこにあるかがわからない、キャビネットにある場合にはその管理者に問い合わせる等)などの非効率性も生んでいます。

さらに当然結果として、雑務から解放される環境やよりテクノロジードリブンな環境で、本質的業務に集中できる環境構築が、従業員のエンゲージメントを高め、その結果パフォーマンスが上がり、顧客に対するサービスレベルの向上にもつながる。このような効果は、企業にとっては言うまでもなく重要です。

これらの効果に関しては、直近の効果を検討する以上に不確定で、そこに目を向けることは簡単ではないと思います。しかしここに目を向けて判断していくことこそ、経営判断、決裁権者に求められる意思決定なのだと思います。語弊を恐れずいれば、”月額10万円のサービスを入れれば、月100万円の経済的メリットがある”、ここまで定量的側面が明確になっていればそのシステム導入を決める意思決定は簡単であり、投資対効果の面で一定の不確定要素がある中で、導入の是非を判断することこそ、意思決定者に求められているのではないかと思います。

5 まとめ

契約業務の特性上、中々システム導入によるメリットを説得的に示すことは難しい側面があるかもしれませんが、上記のステップでROIを示すことで、社内推進のお力になれると嬉しいです。

ここまで、書いておきながらなのですが、最後は自分が「このタイミングでDXに着手するんだ!」という強い推進力も非常に重要になってるのだと思います。日々の業務が多忙の中で、上記の整理を行い社内推進を行うことは簡単ではないと思いますが(個人的には、新システム導入を推進して、業務効率化の実現に寄与したメンバーが社内で評価されるような制度作りも企業全体として進めていくべきだと思います)、自らが先頭に立って、目先の痛みを多少伴っても、会社、組織に対し、30年50年100年存続するような競争力を実装させるという覚悟を持つことが重要になってくるのだと思います。

以上

【Hubble〜フリープラン(無料)、資料請求】

【過去ウェビナー】

【OneNDA】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?