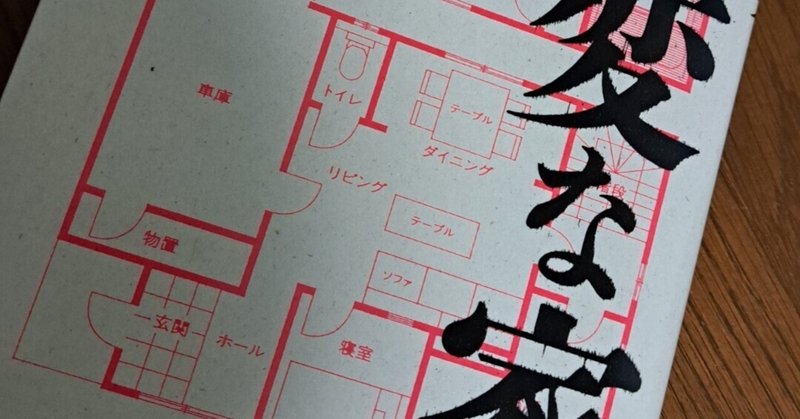

『変な家』~映画観賞から書籍を読み、なぜ映画があんな作りになってしまったのかを考察~

初めまして、オケツです。

今日(3/16)

映画「変な家」を観賞してきました

観賞後にフィルマークスなどでこの映画の感想をいろいろ読んでいると

評価は良くなく、「書籍の方が綺麗な出来なのに…」

ってのをよく見かけて

気になって書籍を購入し読み終えました

すると、書籍の方が断然いい。

なんで映画はあーゆー作りになってしまったのか

個人的見解ですが考えていきましょう

まず、映画を観るまでに

「変な家」については何も知らず

つい2日前くらいにYouTubeの雨穴さんの動画

「変な家」を見ただけで映画を見に行きました

なので、書籍の話自体知らず、コミックス版も未読

1軒目の間取り図の話しか知らず

で映画を観ました

映画を観ての感想は

2つ目、3つ目の間取り図が出てきて

ほーほーなるほど

となりましたが

後半に「んー?」って箇所が連発してて

書籍読むしかねぇな

となりました

では、なぜ映画はあーゆー作りになったのか

この記事は

『変な家』の映画、書籍のネタバレを含みます

初見で作品を楽しみたい方はnoteを閉じましょう

まず、映画を作るにあたり描きたかったものとして

·YouTuberの雨穴さん

ってのがあると思います

元ネタのはじまりであるYouTubeの雨穴さんの動画

これを取り入れるのは当たり前だと思います

それが故に

映画のストーリー自体が

「動画投稿をしてる主人公が変な家について調査していく」

ってものになります

書籍では

「筆者」が登場人物たちと変な家について調査をしている

書籍と映画の違いとして

『動画投稿者の裏側も見せる』

って要素がプラスされ

観客には視聴者側目線と映画の観客という視点を持たされるわけです

つまり、YouTubeの雨穴さんが

動画の中じゃなく、マスクを外し日常を生きているところを見ている

ここがまず書籍との大きな違い

書籍ではきっと読者の頭にはあの雨穴さんが浮かんでいるだろうが

その二重のフィルターで見てる人はいないでしょう。

そして、その動画投稿者という主人公を見るにあたり

映画では

『動画投稿のネタにするため危険でも調査に乗り出す』

っていうエッセンスがプラスされます

これは映画として作るんだから

見える画として取り入れられるだろうものです

主人公が動画を回す、ネタを撮るってシーンを多く作るため

観客にはカメラ越し目線や

ハラハラドキドキのホラー要素を追加できるからです。

実際に映画では、例の家に入ってカメラを回す

本家に行ってカメラを回す

なんて描写があり、ハラハラします。

しかし、書籍にはそんな描写はありません

てか、どこの家にも行ってません

ある人の家には行きますが

そして、イケメン俳優、女優を器用しているので

そのキャストたちが奮闘するハラハラドキドキポイントを多いに作らなければ

画面映えしませんよね

その為に主人公たちを危険な目に合わせる

ってシーンが必要になってきます

なので物語後半の本家でのシナリオになってくるんだと思います

間宮祥太朗の鬼気迫るシーン、川栄李奈の切な怖がるシーンなどなど

それを映画の画面ふんだんに映し出すには

書籍のストーリーでは出来ないことでしたので

映画用のシナリオとして必要でした

そして、ホラーテイスト強めた映画として

最後には少しの感動を取り入れたい

【親子、兄弟の愛】

これを見てわかりやすく視覚的に表現することで感動要素をねじ込みたかった

(トウヤくんがヒロトちゃんを救いだす所、あんだけやってたお母さんが車で助けにくるところ等)

なんとなく読めてしまう展開でしたよねその辺は。。。

これらの映画化にあたる条件や要素があって

映画版はあーゆー作りになってしまった

と考えます

もちろん、全く面白くないわけではありません

ホラー映画として全然観れましたし

原作を知らないとなんら文句はないはずです

(なにそれ?なんでそうなってんの?このシーンなに?ってところはチラホラあります)

それ以上に書籍版がとても良い出来だったので

比べてしまうともちろん駄作になってしまう

では、そんな書籍のココがすごい!

まず、第一に読みやすい

余計な心情描写やト書きが少なく

8割りくらい登場人物たちの会話劇で書かれているので

スラスラ読みやすい

一瞬で読めました(僕はそんなに活字を読むのが得意でも早い方でもないのですが)

そして、なによりシナリオの構築がすごい

映画と違い「筆者」たちが実際に現場には足を踏み入れず、調査だけでたどり着く真実

こうだったんじゃないか?

こんな考えはどうでしょう?

と想像しながら紐解いていくのです

危険なところに踏み込んで

わーー殺されるーー!わーー!!!

じゃない

変な邪魔が入らない、安心して読み進めれます。笑

慶太さんの手紙がスゴイ!

映画でハラハラドキドキ本家での意味のわからない死闘をせずに

慶太さんの手紙とお母さんの打ち明ける真実で全てのオチを持ってきている

この中でも特に秀逸だったのが

トウヤくんの成長を短い文章と少ない説明で描いているところ

映画では「ウゥゥゥ…」「アァァァァ!」とあまりにも知能のない殺人人形としてしか生かされてない

みたいな登場をさせといて

最後はヒロトちゃんを守り、家族と逃げる

みたいな人間性を急に出してきて

「え?なに?こいつ?」って感情移入できない

それに引き換え書籍では慶太さんの手紙にて

少しの文章でトウヤくんに感情移入が出来ます

泣いてるヒロトちゃんをどうにかしてあげたいって行動や

実は夜な夜な顔を見に来てた

とか

秀逸です!!

そして、全てを綺麗に(美しさの中に愛ゆえの犠牲あり)片付けたあとに

栗原さんに仕上げられる想像の結末

これがこの作品のゾゾゾポイントをぐっっっと最後にあげる最大のポイント!

このまま映画にしても相当面白いものが作れたと思うのは僕だけでしょうか?

ホラー要素を強めたかっただろうから

無理か

そして、おそらく書籍のシナリオのまま映画にしても

日本のエンタメとしての興行は弱い

観客の【自分で考える力】が乏しい現代日本には想像し難い話になっちゃうかもしれない

映画を観て、んーなんだろうなーって思い

書籍を読んでみるとかなり面白い作品だったが故に

どうして映画版はあーゆー作りになってしまった?

そんなことを思って素人なりに考察し書いてみました

まぁ、あくまで「憶測」ですけどね。

おまけ。映画版のココが酷い!!

ホラー要素を入れたかったんだろうけど

お母さんによる雨宮を襲う幻覚のシーン

本家の隠し部屋(祠?)でトウヤくんを発見したら清次さんにぶん殴られたのに、そのまま襲われてないシーン

そして、その後目を覚ますと急にお姉ちゃんと慶太さんがいてこれまでのことを語りだしてるシーン

↑

俺、真面目に「あれ?シーン飛んだ?なにこれ?どゆこと?」ってなった笑

不気味さを演出するための集落の住人たちが仮面被って押し入ってくるところ

なんか本家に行ってからオチに行くまでがずっと変でした。

隠し部屋に向かうところの川栄の怖がりながら間宮祥太朗の袖を掴むところは

ちょっとキュンとしました。

(ちょろい観客Aでした。)

さ、と言うことで

『変な家』

是非、書籍をおすすめします

でも、この比較も楽しめるので

映画観てから、書籍を読むのがめちゃくちゃおもしろかったので

そのルートをおすすめします!

そして、書籍の『変な家2』も買ってきたので

こっちは純粋な気持ちで楽しみたいと思います!

オケツでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?