書評へのライナーノーツ:「どちらの日本になさいますか?――小熊英二『日本社会のしくみ』レビュー」

1.前向上

お久しぶりです。いま、お久しぶりですと打とうとして、「お非才」とタイポしたので、才能のなさを感じます。ちなみに、「打とうとして」も「ウトウトして」になりました。世界は難しい。

今回紹介するのは、社会学者・小熊英二さんの『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学』!

ではなく、株式会社キャスタリアの自社メディア「まなびとき」で、その書評を書いたときのメモです。

書評のメイキングです、ライナーノーツです(てきとー)

当の書評は、こちら⇒「どちらの日本になさいますか? 小熊英二『日本社会のしくみ』レビュー」

2.書く前に考えていたこと

あとがきと参考文献を含めると、601頁もある書籍で、先方から「これ読んで」と言われたときは、ちょっと笑ってしまいました。研究者でも600ページの新書は「ちょwwまじでw」ってなります。仕方ない。

まず、前半部分は統計が多く、あるグラフについて紹介するだけで相当な字数になりそうだと感じた。しかし、グラフ紹介だけでは書評の用をなさない。

また、歴史社会学と題しているだけあって、歴史記述が後半部分を占めており、これを的確に要約することは難しい。というか、毎章の「とびら」に当たる部分で、筆者自身が簡潔な要約をつけているので、それ以上に的確に要約できるとは思えない。

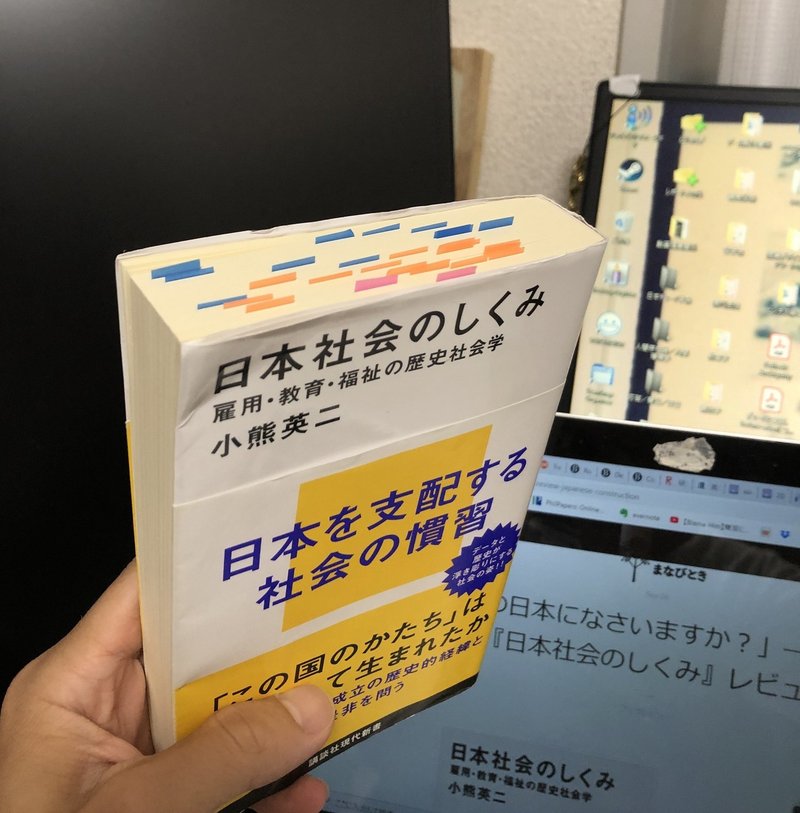

そこで、ひとまず面白いと思ったところ、鋭いと感じたところにぺたぺた付箋しました。こんな感じに。

……うん、多すぎる。

とりあえず、思いつくことをメモして、書けそうなことを書き出しました。以下にそれを書いておきます。①②③④に分けてメモされていました。

3.書評を書くためのメモ

①簡単に指摘できそうなこと

p.26「どの日本?」と問うべきなのかも、という論点。⇒一章で描かれた変化

②後進(後続世代)へのアドバイスや教育について

これから何が必要になるかを現在の観点からしか予測できない(究極的には何を教えるべきか知らない)=今の人は、今必要なものしか知らない。(教育学の本を読めばよく書いてあるアポリアのあれ)※若者論の話をする?

しかし、「これまで何がどうなってここに辿り着いたか」という脈絡を精緻に描き出すこと、つまり、第一章で述べられているような社会的慣習にフォーカスすることはできる(慣習は簡単には変わらないので)。シンプルな予想や放言よりはるかに有用。

この社会がどこへ行くのか(=終点end)がわからなくても、どこから(どのように)私たちがここに来たのかを知ることはできる。慣習は粘性があるので、それがしばらく続くことを前提できるし。

※序章の「筆跡や歩き方」による、慣習の直観的な説明に言及する? これむっちゃわかりやすい。

③慣習を個別的に移植できないという話

海外の動向に憧れたり、表面的に真似してもしゃあないという話。メリットだけ得たいは無理。GAFA批判の記事。

<文化>p.148 一連の文化として把握する。

④社会変化を風景で説明している箇所

p.81 郊外化する景色と、都市のままの都市。これに言及できるとうれしい。

4.メモの解説

①には、小熊英二さんの『日本社会のしくみ』を貫く、「大企業型」「地元型」「残余型」という区別が、私たちが「日本ってさ」と語るときの解像度を上げるのに役立ちそうだというアイディアが書き留めてあります。

実際、第一章では小熊さん自身が、それらの概念を「日本」の解像度を上げる道具として使っている側面もあるので、この読解もありだと思うんですよね。

それから、③は、アメリカにとっての日本や、日本にとってのアメリカのように、異なる地域や文化を持つ場所の事例に憧れて、それを取り入れようとする素朴な試みに対して、「文化=慣習の束っていうのは、全体で機能しているから、素朴に移植してもダメでしょ」という小熊さんのまっとうな指摘についてです。

5.書評のライナーノーツ

さて、蛇足の蛇足。どうやって例の書評になったのかという話。ライナーノーツ的なものを書いていきます。(ところで、なんでライナーノーツって言うんだろと思って検索したら、色々な謂れがあるけど、洋服の「裏地」という説があるらしい。ほえー、ほんまなんか)

①と③については、ばっちり書評にも盛り込まれています(書評はこちら)。

しかし、①~④は、それぞれさしあたり異なる話題であり、それらを何も考えずすべて一つの文章で扱っては散漫になると思いました。諸々の論点をどう整理するかということが一番の悩みでした。

そこで、この本でなくても扱えそうな話題(=②)を飛ばすことにしました(一番メモしているのに、もったいない!ってなるのは罠)。

その上で、残りの三つ(①、③、④)をうまく書評に昇華できないかと考えました。

しかしながら、書評が長くなりがちだったことを重く見て、都市論っぽい話題(=④)も優先度が低いと考え、泣く泣く削ることにしました。④の話題を「いい!」と思ったのは、個人の好みに近いなと思ったからです。

①については、書評で扱うものの、本を読めば誰でも理解できる情報は、いっそ削り、できるだけ端的に語ることしました。

――と太字で書いたところは、依頼してくれた方が、「書評を読んで、ほーそう読むのかってなるものを書いてほしい」と言われたのが頭に残っていたからです。単に読めばわかることではなくて、読み筋を示してほしいということだと思います。

代わりに入れることにしたのは、冒頭の文章です。

「日本はイノベーションに関わると、できない理由から探します。難しさを先に語るのです」と、元アップル日本法人代表の前刀禎明氏は語った(*)。これが、地域向けの駄菓子屋を念頭に置いた言葉でも、地方小学校の運営体制について語ったものでもないことは直感的にわかるし、実際、多くの読者が無意識にそうした文章として読んだはずだ。

冒頭で「どの日本なのかを考える」「日本概念の解像度を上げる」やり方を実地で示した後で、書籍の話に入ることで、「あ、そういう使い方のできる本なんだ、読んでみよ」という流れを作れたらと思ったからです。(成功したかはさておき、いい本なので読んでみてください。特に就活生とか、人事の人とか、大学教員とかは。)

他方で、日本について何か聞いたら「どの日本の話か」を考える習慣を身につける素材として小熊本は使えるよ!というだけでは食い足りないなと思った私は③の論点を強引に終盤に挿入したのです。

それぞれの社会は全体として機能する「しくみ」を持っているので、個別の要素を抜き出して、それ単体で、憧れたり批判したりしてみても、何の意味もないのだ。

これは、誰しも忘れがちだけれど、重要なことなので、何度でも指摘すべきことだろうと思いました。ウェブサイト的にも企業の方が読むことの方が多いだろうから。

その上でなんやかんやして削って書き直して出来上がったものがこちら。

この本の内容そのものを吟味する能力は、少なくとも今の自分にはない。もし、この本に不備があるとすれば、かしこい人たちが何かの記事を書いているだろうと思う。気になる人はググって、超ググって。

とはいえ、「<日本>の解像度を上げる」ということは、単純だけどすれ違いを減らすという点で、(この本の目的とするところではないけど)すごく重要なことではないかと思う。

何かの飲み会の席でえらい人が「長く書くのは誰でもできるから、短くて抑制された筆致ってのがいいんだ」と言っていたのを思い出して、せめて毎回これくらいの分量で書評を書けたらなと思っている谷川でした。

……でも、この文章、当の書評より長いんですよ。

好評ならまた、メイキング?ライナーノーツ?書きます。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?