原付2種で南房総灯台巡り

こんにちは。最近、持病の痛風が悩ましいアラ還バイカーのホタテマンです。

ご無沙汰しておりました。北海道ツーリング以来の投稿です。9月の第1週に北海道ツーリングに行き、記事を読んで頂いた方は既にご存知ですが、いきなり新潟の見附市でパンク修理中に熱中症になり、波乱スタートの旅でした。その後、チェーンが外れたり、関東への台風直撃でフェリーが欠航になったりと、想い出深い旅でした。

無事帰宅してから2週間後に持病の痛風発作を発症しました。素人考えですが、多分熱中症の影響で体内の水分バランスが崩れてしまっていたのと、北海道ツーリング中は大好きなサッポロクラシックとニッカブラックをガブ飲みしたので、水分不足の尿酸値の上昇とビールの飲みすぎによるプリン体の増加のダブルパンチで痛風の時間差攻撃を受けてしまったのだと考えています。

今回の痛風発作は10年ぶりの大型発作で、1週間歩けず自宅療養、その後1週間もまだ痛みが残る状態でした。やっと痛みも引いてきたので先週末の土曜日に北海道以来メンテしてなかった我が愛車のGN君のメンテを行い、翌日の日曜日に試し乗りを兼ねて南房総にミニツーリングに行ってきた次第です。

バイク整備

では、先ずはメンテの方から。。。興味ない方は飛ばしてください。

北海道ではチェーンが外れるトラブルに見舞われましたが、前後のスプロケットも爪が大分摩耗しているだろうと思い交換も検討しました。更にパンクした後輪のチューブレス化もと思いましたがいつもの悪い癖でだんだん面倒になり、今回はチェーンアジャスターとチェーン本体、それに破損して北海道の道端にゴメンナサイしてしまったチェーンカバーの新品の装着のみとしました。

先ずはチェーンアジャスターですが、これはチェーンのたるみを調整する装置です。ものはこちら。

ご覧のように後輪の軸をフレームごと両方から挟み、ネジを絞り込むとフレームが押され軸が後ろに移動することでチェーンが引っ張られて張りが出ます。チェーンは基本伸びることはあっても縮むことはないので、新品を装着してからは走行距離が増すにつれ、少しづつ引っ張って程よい張りを維持するものです。なぜ今回交換したかと言うと、古いものは大分前に中国から個人輸入する形で取り寄せて交換したものなのですが、作りが粗悪で薄いことから、ねじ込んでいる内に歪みが発生してしまっていたので今回日本のアマゾンでちゃんとしたものを買いました。チェーンが外れたのもこれが一要因であったのではと疑っています。

ネジを絞って軸を後ろに引っ張ります。もう一つのネジは緩み防止。左右に付けるので、タイヤの歪みをなくす為にフレームの縦溝とアジャスターの切れ込みとで正確な位置を把握し、左右同じにします。

アジャスターを取り付けたら次はチェーンです。古いのと新しいのを仮止めして連結すると簡単に一周できます。

後は先程のアジャスターで調整して完了です。新品は走りだすと直ぐ少し伸びるので多少張り気味のセッティングでスタートです。

次はチェーンカバーです。オリジナルはクロームメッキのものが着いてましたが、オールブラック化の際プラスチックの黒に変更しました。数年前にアマゾンで購入したのですが、倉庫のピッキングする人が二つ重なってたのに気が付かなかったのか、2個届きました。こんなもの、交換することなどないだろうと思いつつも倉庫に保管してあったのですが、今回北海道で破損して現地でゴメンナサイ・ポイしてきましたので、予備があって助かりました。

ミニツーリング

さて、翌日の日曜日です。天気予報は晴れでしたが、夜に雨が降った模様で、対岸の房総半島ではまだ雨が降ってました。それでも雨雲は徐々に抜けて行く予報だったので予定通り始発の久里浜発~金谷行の06:20の便に乗船しました。

少し遅れてしまったので乗船前の写真を撮る余裕はなかったですが、下船前のフェリーの雰囲気はこんな感じ。

金谷港には午前7時に上陸。下船したら直ぐ目の前を走る国道127号線を南に向かいます。目標は房総半島最南端にある野島埼灯台。通常だと内房の海岸線を国道127号線沿いに南下するのですが、かなり強い風が南西から吹いており、思いっきり向かい風になるので走りづらいです。少し内陸に入って南下できますが、雨雲は南西から北東に向かって移動しており雨を避けるには海岸線がベスト。風を取るか雨を取るかで悩みましたが、時間が経つににつれ天候は回復するので、今回は雨を取って内陸側から南下することにしました。

先ずは向かい風のキツイ国道127号線を海岸線沿いに保田まで南下し、保田で内房線を跨ぐ形で県道34号線に入り鴨川方面に進みます。この道は30年以上前にまだサーフィンをしていたころ、フェリーで外房の和田浜方面に向かう時に何回も走った道なので懐かしいです。今は高速道路も走っており、鋸南保田ICまでは道幅が広がっていて立派になってました。インターの手前にはテレビでもよく紹介される「道の駅 保田小学校」があったりします。

高速道路を潜り、県道34号線を東に進みます。この道は鴨川保田線と言いますが、長狭街道という別名もあります。かなり昔からある内房と外房を結ぶ主要街道だったことが伺えます。道の駅から南に向かう県道88号線までは約11km東に向かって進みます。

県道88号線に入る平塚入口交差点を右折して南下します。若干西に戻る感じで南西に進みますが、車がほとんど居ないので走りやすいです。道もワインディングしてるので走ってて楽しいのですが、路面が濡れてて少し注意が必要でした。

県道89号線(鴨川富山線)と交差しつつ更に南下すると南房総市の三芳地区に入りました。丁度「道の駅三芳村・鄙の里」があったのでトイレ休憩です。

まだお店の開店前(8時頃)で、しかも色々工事中だったので良く分かりませんでしたが、何か良さそうな雰囲気だったので機会があればまた訪問したいです。

道の駅を出て少し南下した所で三芳中学校がある交差点を左折して県道296号線に入り1kmほど進むと安房グリーンラインにぶつかるのでここを右折して更に南下します。この道は畑の中に人工的に作ったような道なので関東では珍しい3kmもの直線道路があります。一瞬北海道を思い出しました。

国道128号線を超え、内房線の九重駅近くの踏切を超えて安房グリーンラインを更に南下すると山道になり、12kmほど進むと南房総の白浜地区になります。ここまで来れば海は目の前。突き当りの房総フラワーラインを右折して、信号のある交差点を左折すると海沿いの国道410号線にぶつかります。国道を右折して1kmほど行くと目的地の南房総国定公園 野島崎(白浜野島崎園地)に到着です。

天気はまだ小雨模様でしたが、バイクを駐車場に止め目的の野島埼灯台に向かいます。写真の青い道を進めば灯台なのですが、厳島神社があるので先にそちらにご挨拶します。

大鳥居を潜り、正面に見える拝殿に向かいます。途中の左側には日露戦争の記念碑がありました。

もう少しで拝殿ってところで右側の凄いものが目に飛び込んできました。

少子高齢化の昨今、大事なことです。それにしても木製の男根はわかりますが、手前のオオシャコガイは何でしょう?私の想像は割愛します。

拝殿の横には七福神が居ましたが、一人足りません。誰が居ないのだろう。弁財天かな?

七福神の後ろの塀の裏が先程の青い道。横から出れました。

いつもの燈光会の説明標。明治2年に点燈。日本で2番目に古い洋式灯台だそうです。

入口で300円のお布施をして早速灯台に登ります。

いつものプレート。

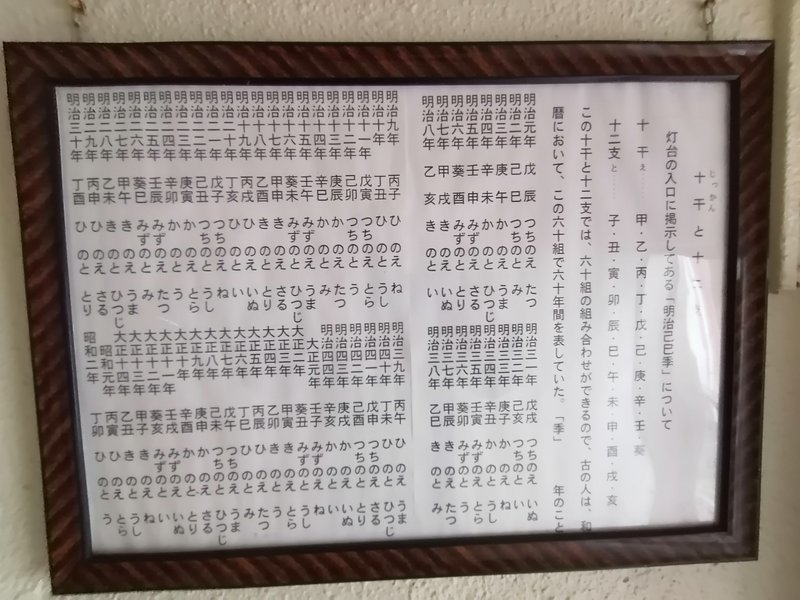

そしてこちら。観音埼灯台でも見つけて意味があまり良く理解できなかったのですが、今回は説明資料がありました。

これは十干(じっかん)と十二支と言うそうです。二つの組み合わせで60組できるので60年を1サイクルと考えてつける年の名前だそうです。あの有名な戊辰戦争はここから来ているのですね。更に想像ですが、昔は60歳まで生きれば大往生なので還暦(暦を一還)したのでお祝いをしたのでしょう。そしてほとんどの人がこの60組のどれかに入るのではと思います。元号もコロコロ変わっていたので、一般の人が生まれた年と自分と相手の年齢差を認識するにはこの方法の方が便利だったのではないでしょうか。明治39年は丙午(ひのえうま)だったのですね。この60年後の昭和41年がまた「ひのえうま」。私が生まれた翌年はこのあおりで同級生がとても多かったですが、早生まれなのでひのえうま組といっしょでした。それにしても10(十干)X12(十二支)で120通りの組合せになると思うのですが、どうして60組なのかはまだ理解していません。

こちらも観音埼灯台に同じものがありました。西暦では1870年の1月19日になるのは西暦と旧暦の関係ですね。

螺旋階段は77段ありましたが、段差が低く幅もあるので犬吠埼灯台や観音埼灯台に比べると登りやすかったです。

回転台は現役なので夜になると回ります。

真下の森。南国っぽい常緑樹や椰子の木が多いです。

灯台から見た東方面。

反対の西方面。この先に平砂浦や洲崎があります。

降りて来てもまだ少し雨が降っていたので灯台横の「きらりん館」を見学。

ヴェルニーさんはフランス人。徳川幕府のお抱え外国人技術者だったので、点灯日もフランス語。この後、明治政府はフランス人からイギリス人やアメリカ人に外国人技術者を替えて行きます。

何処の灯台展示室もメインはレンズ。

左が木製の仮灯台。真ん中がレンガ造りの初代灯台。右が関東大震災後に改築されたコンクリート造りの現在の灯台。

きらりん館を見学してたら晴れて来たので駐車場に戻ります。

時刻は午前9時過ぎ。まだ何も食べてなかったのでブランチとします。場所は灯台から1kmほど西に行ったところにある「土日だけ食堂」。ここはリゾートマンションの2階で週末のみ営業している食堂です。一般客も利用可。

基本、オールセルフサービス。TKGがメインで、サイドメニューとして焼き魚等もあります。

注文したのはTKG定食にアジの干物。玉子は2個まで、ごはんも2杯までOK。私は大盛1杯にしました。後、納豆か海苔が選べます。

とても美味。玉子はコーチンの方が優しい味でしたが、どちらも美味しかったです。

食後は18kmほど房総フラワーラインを西に行ったところにある州崎灯台へ。天気も晴れたので途中平砂浦などを通過しながら気持ちのいいライディングが出来ました。

ここも古く、初点灯は1919年(大正8年)。

展望台からは東京湾側になる館山湾が見えます。右の奥の方に館山駅があり、正面の一番左端が大房岬。

灯台も満喫したのでこれからは帰路です。途中、館山にある「おどや スーパーセンター 館山店」に寄って、地物の魚などを物色しましたが、日曜日だったせいか、あまりピンとくるものはなかったです。

ここからは国道127号線を25kmほど北上して金谷港を目指します。

この日はイベントに使用する関係で正午前後は朝乗って来たしらはま丸が欠航しており、12時25分発のかなや丸に乗りました。

途中、見慣れない船を発見。最初は一瞬東海汽船のサルビア丸かと思いましたが、塗装が違うしまだ時間的に早いので専用アプリで確認した所、おがさわら丸でした。竹芝桟橋に向かってます。視認は初めてです。嬉しい!!このころ、サルビア丸はまだ伊豆大島です。

いつか小笠原にも行ってみたいです。

後は特に大きなイベントもなく、午後1時15分頃には帰宅しました。

今回の戦利品。

以上、ホタテマンの週末プチ遠足でした。

次の記事は何になるか分かりませんが、11月に予定している五島列島磯釣り遠征でしょうか。その前に伊豆大島にも半年ぶりに釣り遠征を検討しているのでそちらが先かも知れません。年末はまた青春18きっぷの旅を計画しています。

またお会いできるのを楽しみにしております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?