仮面社畜が身を助ける【キャリコンサロン編集部】#5

リスキルニングって何だ?

本日の投稿は、担当「蛍いぬ🐶」

珍しく、冒頭に無駄な話はなく本文へ。

このnoteは、「キャリコンサロン編集部」メンバーによって、

毎週決まったテーマについて更新中。

本日のテーマは「リスキルニング」

・・・。

難しいテーマです。

いえ、違います。

難しく感じる言葉です。

最近よく耳にしていましたが、学び直しと同じなんでしょ。

と、勝手に決めつけていて、リカレントとの違いもわからないまま放置していましたが、この投稿をきっかけに少し調べてみることにしました。

これは(プレ)リスキルニングの前兆か?

リスキリングとは?

新しい知識やスキルを学ぶことで、異なる職務への転換や、新たな職務をかけ合わせた異なる分野への挑戦を促す取り組みを指します。

個人のキャリアアップのために、

スキルを身に着けることと思っていましたが、日本では企業主導の取り組みを指すようです。

変化の激しい時代において、企業が戦略を持って、永続的に成長し存続していくために、その戦略に対応するスキルを従業員に身につけてもらおうとする、大きな枠組み作りなのかと、まだまだ浅いのですが、理解したつもりになっています。

枠組みとなるには戦略が重要で、その戦略に必要なスキルを洗い出した上で、人材教育や採用戦略にまで影響を及ぼすことになりそうで、

国際標準ISO30414(人事労務部門)を導入する企業が増えたり、タレントマネジメントが加速すると同時に、オペレーションの見直しなど本部機能の役割も大きく変化しそうです。

リストラとは違うのか?

リスキリングはデジタル社会だけを意識しているのではなく、非デジタルにも該当するそうです。

時代の変化によって必要ではなくなった事業から、新たな事業に舵を切るために、大幅な配置転換が起こるだろうし、その配置に伴うスキルを身に付けてもらうことも、リスキリングというそうです。

私はこれまで発達障害傾向や精神疾患の人たちの就労を多くみてきました。

彼らの特性には、変化に順応することが苦手としながらも、組織の中で与えられた業務に励んでいます。そんな彼らが変化を求められた時、心の乱れとなって適応障害を誘発し、その影響が組織にも与えるのではないかと心配しています。成長と維持のバランスが求められてきそうですね。

またリスキルニングを行うことで、従業員のスキルの底上げに起因するとなると、

組織は終身雇用を目指すのかと思いそうですが、

実際にはリスキルニングという名の組織の再編成。

つまり必要でない人に対しては、言葉を変えただけのリストラが横行するのではないかと懸念を抱いているのは思い過ごしでしょうか?

リカレントとは

リスキリングに似た言葉として、「リカレント教育」があります。リカレント(recurrent)は「反復」や「循環」の意味をもっており、ここでいう「リカレント教育」とは、社会人が必要なタイミングで学び直しすることをいいます。

「学び直し」というのは、リカレントが該当しそうです。リスキリングと異なる点でいえば、こちらは個人主導の取り組みになるのでしょう。

学び直しを通して、転職やキャリアアップなど自身の人生をより良く生きるための活力に繋がれば良いと思っています。

「学びたいのか」、「食えそうだから学ぶのか」

生涯学習という言葉があります。

「生涯学習」とは,一般には人々が生涯に行うあらゆる学習,すなわち,学校教育,家庭教育,社会教育,文化活動,スポーツ活動,レクリエーション活動,ボランティア活動,企業内教育,趣味など様々な場や機会において行う学習の意味で用いられます。

従来ある生涯学習の習字とか、お絵描きといった学習ではなく、プログラミングとかファイナンシャルプランナーもいった、キャリアアップや仕事上のスキルアップ、転職に繋がる学習に焦点を当てたものがリカレント教育と位置付けられているようです。

「学びたいから学ぶ」目的より、「収入、キャリアアップに直結するために学んでいく」ことが重要視されているようで、副業に使える資格ランキングなど、毎年のように見かけていた情報も、『会社は守ってくれない、自分の将来のために準備しなければいけない』という時代背景がリカレント教育を加速させるのでしょうね。

リカレント教育を行って食えるのか?

企業の中でのステップアップのために、能力を高めたいという思いのリカレントは別として、

資格を取ってキャリアアップしたい。転職に繋げたいという気持ちは、今に始まったことではありません。しかしリカレント教育をしたとしても、活用できなければ意味がありません。

学習したあと、

実務として働きながら経験積みたいから働きたいのに、経験がないから働かせてもらえない。

そんなジレンマに陥いることも少なくありません。

家元商法に気をつけよう

キャリアアップするために学習する。

転職したいから学習する。

副業したいから学習する。

学習した後も、経験をすぐ積めると良いな。

そのような思いから、学習後の継続的な繋がりの場があり、時々仕事を斡旋できることを示唆した講座の広告に目が行きがちです。

実務ができて、それでいて収益に直結すれば、将来へのイメージも膨らんできますよね。

「一般社団法人〇〇協会認定 〇〇資格」

全てが悪いとは言いませんが、年会費やら継続学習といった協会にお金の落ちる仕組み。

仕事を斡旋するには、初級から始まり上級まで進みましょう。などという誘導も少なくありません。

自分がキャリアアップするためのリカレント教育が、主催者である『家元』へのお布施になっていないかの見極めも必要なスキルかもしれないですね。

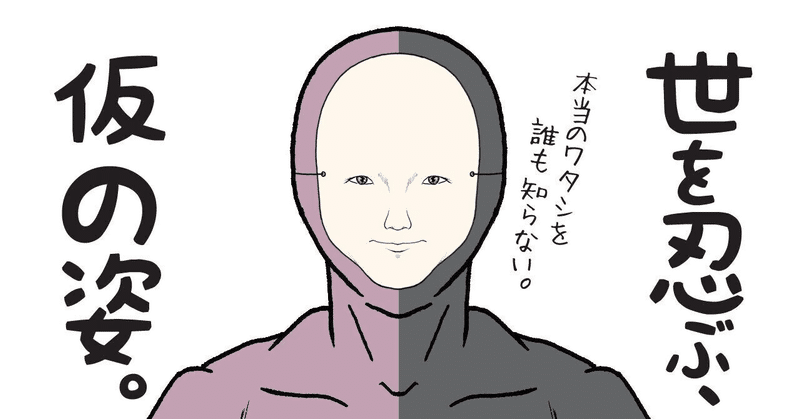

仮面社畜のすゝめ

『社畜』の今と昔のイメージ

社畜という言葉があります。

社畜とは

主に日本で、社員として勤めている会社に飼い慣らされ、自分の意思と良心を放棄し、サービス残業や転勤もいとわない奴隷(家畜)と化した賃金労働者の状態を揶揄、あるいは自嘲する言葉である。「会社+家畜」から来た造語かつ俗語で、「会社人間」や「企業戦士」などよりも、外部から馬鹿にされる意味合いを持つ。

ブラック企業で働き、辞めたくても辞められない人達を指す言葉にも使われそうです。

昭和の時代の終身雇用のある組織の中で、

「頑張れば頑張るほど」「全員一丸となって」「会社のために尽くしていく」

という言葉を使っても、当時のサラリーマンを象徴しているようで、古き良き時代だなぁと思う程度なのですが、今の時代で『社畜』と聞くと、すごく嫌な言葉に聞こえるから不思議なものです。

これは昔に比べて個を尊重する動きなのか、

頑張っても報われない組織に黙殺されている社員を憂いている感情なのか。

いずれにしても『社畜』はいけないのでしょう。

本日のテーマでいうリスキリングは、組織体が主導する限り、社畜養成にも繋がるのではないかと思ったりするのですが、自ら主体的に学び直しを行ったとしても、それが実務などの経験と結びついてキャリアアップに繋がらなければ宝の持ち腐れとなりモヤモヤするのです。

みんなフリーランス思考を持つこと

多くの社会人は雇われる選択をし、できることなら永く勤めたい。そんな気持ちで働いていると思います。しかしながら大多数の人は、望んでいたとしても、不確実なことなんだろうなと認識する時代となってきました。

自分の力で生きていく力を養っていく。

そのために自らが人生を作るオーナーであると意識していくことが必要だと思っています。

組織に属していながらも、自分の人生のために意識を持ちながら働いていくのです。

組織に属してるからこそ、できること、手に入るものは沢山あるはずです。

そのリソースを最大限活用するのです。

組織に指示されたから行うのでなく、

これから行うことは、自分の今後の人生に取ってどんなスキルに繋がるのだろう。どんな経験が積み上がるのだろう。

そのような意識でいると、全て主体的な行動ができるはずです。

私のリスキリング

農学部卒業して就職浪人。

フリーターやら派遣やら社員やら、

転々と職種構わず変えていく年月。

世界を旅し、同時にコーチングやらコミュニケーションやら心理学へ傾倒していく。

そのスキルを使ったフリーランスになったものの経験不足と領域不明確のため食えなくて、結局、様々な業界で働き食い繋ぎつつ、経験値を上げていく。

次第にメンタルヘルス領域、精神障害者領域、そして軽く人事労務領域に辿り着き再びフリーランスにと、随分と回り道してきました。

その効果として、川上から川下までの仕事を経験してきたおかげで、仕事感覚高まり、あんがい初めてやることでも器用にこなせるようになったと思います。

社会人になって気づいたのですが、

必要なものを人に頼ることが苦手なタイプでして、自分で何でもしようと勉強ばかりしているようです。

ちなみに現在、産業領域でのソーシャルワークのスキルを身につけたく、

今年から社会福祉士の専門学校の通信を受講中です。

3ヶ月毎に6つのテーマが与えられ、レポートを提出しなければいけなく、1つのレポートに対しては、1200から1600文字必要だそうです。

ところが、この編集部で毎週投稿してる文字数が、だいたい2000文字強。

本日なんて3000文字オーバー。

昔から文字を書くことは苦とも思わなく、

きっとレポートなんて楽勝なんだろうな思っているから不思議なものです。

これも経験から身につけたスキルなんだと思っていたりします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?