共同体が子育てを軽くする

6月に入り、ようやくプレイセンターほしのおうちを再開することができました。

ほしのおうちは0〜3歳のこどもたちとその親のための居場所です。

久しぶりのほしのおうちに来てみて思うのは、他者や共同体の存在が本当にありがたいなということです。

こどもたちも最初こそグズグズ言うものの、内遊びでの見守りが始まると次第に落ち着いてくるから、見守りの力は本当にすごいです。

親以外の大人が良くこどもの様子を観察して成される温かな関わりは、こどもだけでなく、親も自分が大切に扱われたような気になります。

ほしのおうちに参加している我が子も2歳を過ぎました。

「ちょっと待ったー!」が全く効かないこの時期の育児はとにかくものすごいスピード感。

「やりたい!」と思ったらすぐ実行。

2歳児のやりたい放題の後片付けしてる間に、もう別の場所に移動して「あぁ!それ触っちゃダメー!」みたいなことは日常茶飯事。

イヤイヤ期も始まってこちらの言うことに従ってくれないことも。

そんな2歳児に翻弄されて毎日ヘロヘロ。

心も体もお疲れ状態。

そんな時に、自分の子どもにきちんと向き合ってくれる人がいる。

「やっても良いのはここまでね」と線を引いて許容範囲を示してくれたり助け舟を出してくれる人がいる。

共同体での子育ては心底、親をホッとさせてくれます。

子どもの方もそういう大人たちのことを信頼して接しているのがわかります。

ほしのおうちという小さな社会ではあるものの、その社会に自分が快く受け入れられている。そう感じているのか、我が子はほしのおうちで伸び伸びと安心して過ごしているようです。

今回のコロナの自粛生活で感じたことは、小さな子どもがいる家庭ほど、共同体や社会が必要なのだということ。

「親がなくても子は育つ。」

というのは地域社会があったからこその話。

昔は子どもを見守る温かなたくさんの目がありました。お節介をやいてくれたり、本気で叱ってくれたり…

また、子どもが一歳なら、親の方も親業一年目の一歳。

共同体が手を差し伸べて見守ってくれるからこそ、未熟な親子でも救い上げてもらえる。

そもそも人間は家族や地域という共同体を作り子育てしてきたのです。子どもが小さければ小さいほど手がかかるのが子育てです。

でも現実はなかなかそうもいきませんね。

人の集まりを避けなければならないコロナ禍の生活においては、小さい子どもを持つ家庭は家に閉じこもり孤独で不安な子育てを経験されたご家庭もあったことと思います。

人は生きている限り、人と関わりを持たずしては生きていけないのだなと今回の自粛では考えさせられました。実際、欧米ではコロナ死だけでなく、虐待死やDVなども問題になりました。健康も、社会も両方なくてはならないもので、どちらを削っても人間らしく生きることは不可能なのだなと痛感しました。

ほしのおうちは子育てとこどもたちの遊びを軸にした共同体形成を目指しています。

それぞれが感染防止に配慮しつつ、親子の健やかな成長の場となるようこれからも活動していきたいです。

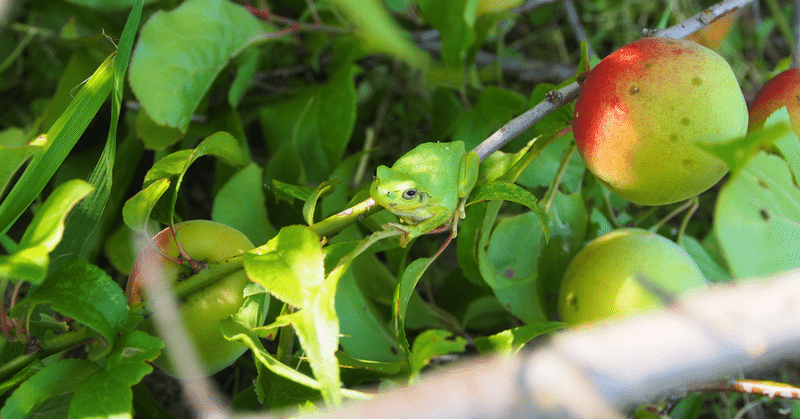

おやつから外遊びは本当に良く遊びました。

久しぶりに自分のやりたい遊びができているなーと楽しそうな子どもたちを見て癒されました。

よーし!

7月からはほしのおうち週2回やるぞ〜!

#プレイセンターほしのおうち #プレイセンター #共同体形成 #子どもの遊び場 #子育てパパ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?