「ディープな維新史」シリーズⅥ 禁断の脱隊兵騒動❶ 歴史ノンフィクション作家 堀雅昭

船木に襲来した脱隊兵たち

長州で起きた脱隊兵騒動とは、戊辰戦争も終わったことで討幕軍の解体に伴うリストラから発生した。理由は藩の財源不足である。

山口藩(藩主が文久3〔1863〕年4月に山口に居を移してからの呼称)は、幕末の四境戦争で豊前(北部九州)と石見(島根県西部)を占領していた。だが、新政府は、それぞれを日田県と大森県に移管するよう、明治2(1869)年8月2日に命じたのである。このため山口藩は、占領地から吸い上げていた税収を手放すことになり、奇兵隊などの諸隊を養う財源を失ったのだ。

結局、兵5000名の約半数をリストラし、2500名を常備軍とすることとなる。

このとき旧士族階級を中心にした兵を残し、農商兵の解体に踏み切ったことで、農兵出身者の多くが不満を爆発させ、明治2年12月に入ると三田尻や宮市方面に集まって暴動を起こしたのだ。

とはいえ、のちに総理大臣になった寺内正毅のように、農兵出身ながら諸隊を渡り歩くうちに士族身分を手に入れ、西南戦争で右腕の自由を奪われたとはいえ、出世街道を歩いた輩もいた(拙著『寺内正毅と近代陸軍』)。

それはともかく、脱隊兵たちの不満はおさまらず、山口に押し寄せ、山口藩主・毛利元徳のいる山口藩庁(旧山口城)を取り囲んだ。『もりのしげり 増補訂正』に「明治三年正月廿四日」に「脱隊屋形包囲」と記されているのが、そのときの様子を示している。

奇兵隊出身の三浦梧楼は、「もとより不統一極まる乱暴者の揃いである。節制も規律もあったものではない。果ては兵力をもって、君候のお館を囲むという始末である」(『観樹将軍回顧録』)と当時を振り返る。奇兵隊をはじめとする諸隊は、士族と農商の混成部隊だったが、中には腕っぷしの強さだけで入隊した極道もいたので、新政府としても全員を士分に昇格させるなど無理だったのであろう。

兵制改革の主導者でもあった木戸孝允は、この騒動に危機感を抱いて東京を発つと、明治2年12月27日に三田尻に到着した(『木戸孝允日記 一』)。これ以後、木戸は山口藩で対策を練るのである。

しかし結局、脱隊兵は船木(山口県宇部市船木)になだれ込むのだ。『船木郷土史話』(「脱隊騒動と船木」)によると、船木に敗走した農兵たちは明治3(1870)年1月初めから2月初めまで40日間駐在したとしている。

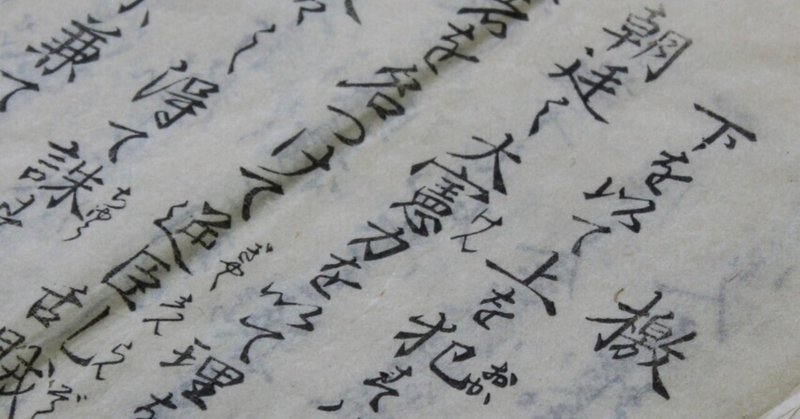

脱隊兵騒動時代のものとして船木小学校に保管されている「明治二改」の朱印と「奇兵隊印」、「長藩戌営之章」の大角印の押印された漢籍11冊が『船木郷土史話』に紹介されている。だが、現在では、これらの書籍は行方不明である。同書が書かれた昭和42(1967)年ころまでは存在していたのだろう。

ちなみに脱隊兵騒動のとき、鋭武隊は岩本薬種商(船木中市)、振武隊は大主屋の大場屋敷(船木中市)、奇兵隊は三田尻屋安兵衛の旅籠(船木綿屋町)に駐在したそうだ。

そこで現在も薬屋をつづけている岩本さんの家を訪ねると、女主人が古い槍4本を店の奥から引っ張り出してきた。

「これなんか、当時からあったものと思うんですがねえ」

150年も昔の物が残っていたことに感心した。

「脱隊兵たちの置き土産でしょうか」

「時代的には、その頃からあったとは聞いておるんですが…」

ちなみに脱隊兵のうち振武隊が陣取った大主屋の大場屋敷は現在のJA山口宇部船木支所の場所にあった。一方で、奇兵隊が駐屯した旅籠は澤産業の澤野悦雄さんが買って住んでおられた家である。その建物の一部は、旧山陽道沿いに朽ち果てながらも、一部は残されている。

三田尻屋は参勤交代のとき殿様のお付きの上級士族の宿所として使われたそうで、幕末には大村益次郎が未だ村田蔵六だった慶応2(1866)年の年明け早々に、山口と下関の往復で船木に立ち寄った際に「定宿」にしていたと司馬遼太郎が小説『花神』(「情縁」)で書いている(ただし司馬の作品はあくまで小説で、どこまで史実かは不明)。

なお、新政府は明治3年2月8日から鎮圧にかかった。そして現在の山口市大内長野柊の「柊村長者原(ひいらぎそんちょうじゃばら)」などで捕縛兵たちが処刑されたのは2月中旬のことであった(『山口県史 史料編 幕末維新7』「古谷道庵日乗」)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?