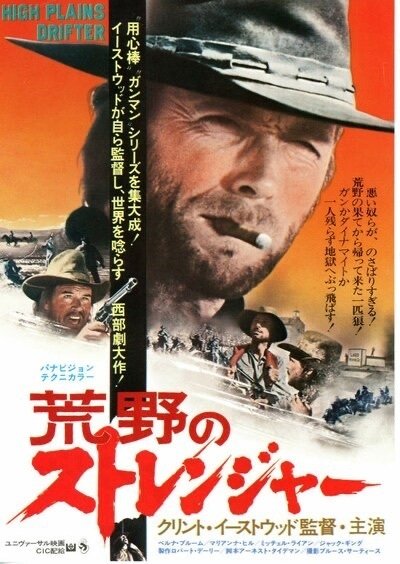

クリント・イーストウッド監督第二作〜「荒野のストレンジャー」

クリント・イーストウッドの監督第一作「恐怖のメロディ」(1971年)が面白かったので、第二作を検索すると「荒野のストレンジャー」(1973年)、U-NEXTの配信にあったので観た。

私は未見なのだが、イーストウッドの映画デビューは、セルジオ・レオーネ監督「荒野の用心棒(英題:A Fistful of Dollars)」(1964年)、黒澤明の「用心棒」(1961年)をマカロニ・ウェスタンに仕立て上げた作品。このヒットを受けて、「夕陽のガンマン」(1965年)、「続・夕陽のガンマン」(1966年)と続く、「ドル3部作」が制作された。

第一作のサスペンス・ドラマから、第二作は西部劇というのは自然な流れに見える。

「荒野のストレンジャー」の原題は“High Plains Drifter(放浪者)“、「恐怖のメロディ」よりはまともな邦題である。Wikipediaによると、上記のセルジオ・レオーネ、「ダーティーハリー」(1971年)の監督ドン・シーゲルの影響を受けていると書かれている。

馬にまたがった一人の男(クリント・イーストウッド)、“墓地“を抜けて、アメリカ西部、鉱山の町Lagoに入ってくる。住民は好奇と警戒が混じった視線を向ける。酒場に入った男は、ビールとウィスキーを注文する。酒場にいる男たちの視線、その中には“ならず者“らしき三人組がいて、男に絡んでくる。

典型的なオープニングだが、見返すと細かい神経が行き届いていることが分かる。

男は“ならず者“と対峙し、その“腕“を住民に知らしめる。そして、住民は来るべき襲撃に備え、男を用心棒として雇う。戦闘力を高めるため、男は住民を鍛えるのだが。。。

男はなぜLagoという街にやってきたのか。単に漂流してきたのか、それとも意図した行動だったのか。彼の不敵な微笑み、内からあふれ出るような怒りの源泉はどこにあるのか。

黒澤明的な展開かと思いつつ、日活ロマンポルノ的な感じも受ける。決してネガティブな意味ではなく、イーストウッド演じる男の色気と狂気、上質のB級映画的な異様さが迫ってくるのである。

映画評論家の芝山幹郎の「映画一日一本」(朝日文庫)の一月は“イーストウッドとシーゲルの月“と題され、正月三が日は“ドル3部作“が割り当てられている。1月3日「荒野の用心棒」は、こうコメントされている。

<「名前のない男」に扮するイーストウッドは、ダーティーヒーローの原型をこのときすでにつくりあげている。同時に彼は、あの魅力あふれる「ふくみ笑いの感覚」も、レオーネを通してつかんだのだと思う>(「映画一日一本」より)

まさしく、セルジオ・レオーネから学んだことを、自身の監督作品として全開させたのが「荒野のストレンジャー」。監督第一作・第二作と、クリント・イーストウッドは、そこまでの俳優キャリアから得たものを復習するかのように映画を創っているようだ。

世の中には多くの悪が存在している。そして、我々はそのほとんどに対して傍観者を決め込み、“見て見ぬ振り“をしている。その結果もたらされることは何か。

クリント・イーストウッドの監督第二作は、そんな教訓的な面も感じさせた

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?