新年特別鼎談「京都──動物アートの魅力」@京都国立博物館

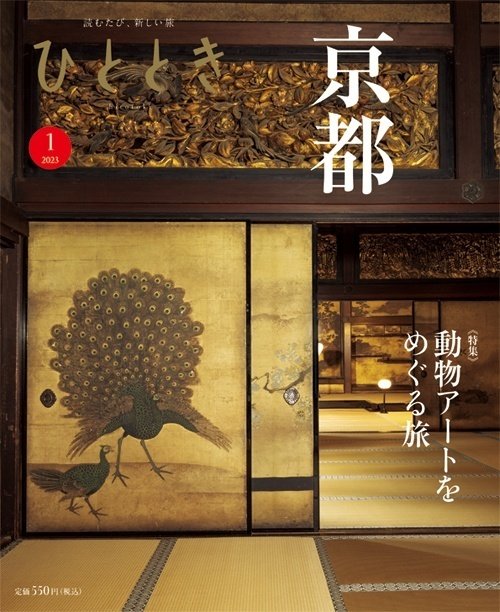

2023年の干支である卯(兎)をはじめ、さまざまな動物が登場する美術作品を探して、京都を旅します。旅人は、かわいい動物に着目して日本美術ブームを牽引してきた府中市美術館(東京都)の名物学芸員、金子信久さん。大の京博ファンの一人で、「寺社の宝物を多く預かる〈京博〉なら、動物アートの名作に出会える可能性大」と話します。まず向かったのが京都国立博物館。学芸員の方々と、動物の美術について熱く語り合っていただきました。(ひととき2023年1月号「京都──動物アートをめぐる旅」より)

神社にいる狛犬は……

金子信久 今日は動物の美術のお話を面白くできるといいなあと思って参りました。京都国立博物館は動物アートの宝庫ですよね?

淺湫 毅 例えば当館には獅子と狛犬がたくさん寄託されているんです。獅子と狛犬は私の専門分野である仏像ではないので、赴任前はあまり詳しくなかったのですが、縁起物ということでお正月に獅子と狛犬の特集展示をすることがありました。慌てて勉強しましたが、これが面白くて。

金子 獅子と狛犬は日本人にはおなじみの存在ですよね。

淺湫 ええ。でも、実は現在皆さんがよく目にされているのは、両方とも獅子なんですよ。

金子 えっ?

淺湫 平安時代や鎌倉時代、門やお堂などの屋内に置かれていた木造の獅子と狛犬のペアは、向かって右側が角のない獅子で口を「あ」の形に開けています。そして左側が角のある狛犬で、口を「ん」と結んでいます。今、神社にある狛犬の多くには、角がありません。つまり、どちらも獅子なんです。

金子 我々が狛犬と呼んでいるのは、2体とも獅子だったとは。今度神社に行ったら、じっくり観察してみないといけませんね。

淺湫 江戸時代くらいになると神社の参道に置かれるようになり、風雨にさらされてもよいように石造のものが増えていきました。造形も中国から新たに入ってきたボールを持った玉取獅子と子供を抱いた子取獅子と呼ばれる獅子の1ペアになります。

金子 福士さんは江戸時代の絵画がご専門ですが、きっかけは何だったのでしょうか?

福士雄也 実は、伊藤若冲の象なんです。浪人生だった2000年、京博で開催された「若冲展」に行った知人から若冲が描いた象のポストカードをもらったのがきっかけです。若冲の名もその時知りました。

金子 象がきっかけとは!

福士 正座しているような不思議な格好で、インパクトがあったんです。当時の日本人は本物の象を見る機会がほとんどなかったのに、いろいろと想像してそれらしく描いた画家の発想は、面白いなと思います。

金子 若冲の象の座り方は、まるで猫の「香箱座り」みたいですよね!

淺湫 象ってしゃがむ時、前足と後ろ足は同じ方向に曲がるんです。一方で牛は前足と後ろ足が逆方向に曲がる。でも絵のなかの象を見ると、牛の足のような曲がり方をしているものが結構あるんですよ。たぶん身近にいる一番大きな動物として牛を参考にしたんじゃないかなと。

金子 面白いですね。これから象の絵を見る時は、後ろ足が気になってしまいます。お二人は、日本人にとって彫刻や絵画に表現された動物はどんな存在だと思われますか?

「誤鑑」のすすめ

淺湫 仏像の世界では、動物は仏様や神様の乗り物として表現されるので、畏れ敬う神々しい存在だったのだと思います。絵画はどうですか?

福士 特に近世以降、愛でる存在として描かれることも多くなるようです。でも当時の人は、動物にまつわる故事や物語が背後にあるということもよくわかっていたと思います。

金子 「トラりん」の元になった尾形光琳の『竹虎図』もそうですものね。

福士 虎は竹林に棲むと記された経典もあります。虎は風を起こすと言われるので、風を表現するために揺れる竹を描いたとも考えられます。

淺湫 一方で美術には、鑑賞する方が深読みしたり、個人的な体験に引きつけて自由に見たりする楽しみもあると思うんです。誤読していいと言う小説家がいるじゃないですか。だから約束事の多い仏教美術ならいざ知らず、身近な動物を描いた美術はたまには自分勝手に“誤鑑” してみるのも楽しいんじゃないかと。

金子 誤鑑! それはいいですねえ。

福士 当館では、1月に「卯づくし」展を開催します。なかには、目つきの鋭いあまり「かわいくない」兎が登場するんですが、そんな兎のイメージの違いも楽しんでいただけたらと思っています。

淺湫 同じ時期、京都・市比賣神社から寄託されたばかりの木造の大きな獅子と狛犬のペアも初公開しますから、ぜひ遊びに来てください。

文=橋本裕子 写真=中田 昭 企画構成=久保恵子

──この続きは、本誌でお読みになれます。京都の由緒あるお寺からかわいい版画が楽しめるお店まで、動物アートの名所をめぐり、日本で動物の美術が花開いたその歴史を紐解いていきます。新年の干支、うさぎをはじめ十二支にちなんだ動物画や彫刻、金碧障壁画など、様々な動物アートのグラビアもお見逃しなく。ご自身、ご家族でそれぞれの干支の動物画をぜひお楽しみください。

▼ひととき2023年1月号をお求めの方はこちら

【目次】

●特別鼎談 動物アートの魅力 @京都国立博物館

●動物を探して 京都、美術散歩[前編]

●コラム 「干支の動物画」の楽しみ

●動物を探して 京都、美術散歩[後編]

information

新春特集展示「卯づくし─干支を愛でる─」

[期間]2023年1月2日(月・休)〜1月29日(日)

[場所]京都国立博物館 平成知新館1F-2(京都市東山区茶屋町527)

[休み]月曜 *1月2日(月・休)、9日(月・祝)は開館、10日(火)は休館

[料金]一般700円、大学生350円(高校生以下および満18歳未満、満70歳以上の方は無料)

☎075-525-2473(テレホンサービス)

https://www.kyohaku.go.jp/

福士雄也(ふくし ゆうや)

京都国立博物館主任研究員。1981年生まれ。静岡県立美術館を経て、2014年より京都国立博物館勤務。近世絵画が専門。担当展覧会に「伊藤若冲──アナザーワールド──」(2010年)、「特別展 池大雅──天衣無縫の旅の画家──」(2018年)など。

淺湫 毅(あさぬま たけし)

京都国立博物館上席研究員。1964年生まれ。東京国立博物館を経て、1998年より京都国立博物館勤務。宗教彫刻を中心としたアジアの彫刻全般が専門。担当展覧会に「特別展 国宝──遍聖絵と時宗の名宝」(2019年)など。

金子信久(かねこ のぶひさ)

府中市美術館学芸員。1962年生まれ。専門は江戸時代絵画史。「かわいい江戸絵画」(2013年)、「へそまがり日本美術」(2019年)など、ユニークな展覧会を次々と企画。著書に『日本おとぼけ絵画史』『子犬の絵画史』(ともに講談社)ほか多数。

出典:ひととき2023年1月号

▼好評だった「ひととき」2022年4月号では、京都タイルを特集しています。note上でお読みいただけますので、どうぞご一読ください(定価500円)。

▼ひととき特集バックナンバーはこちら

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。