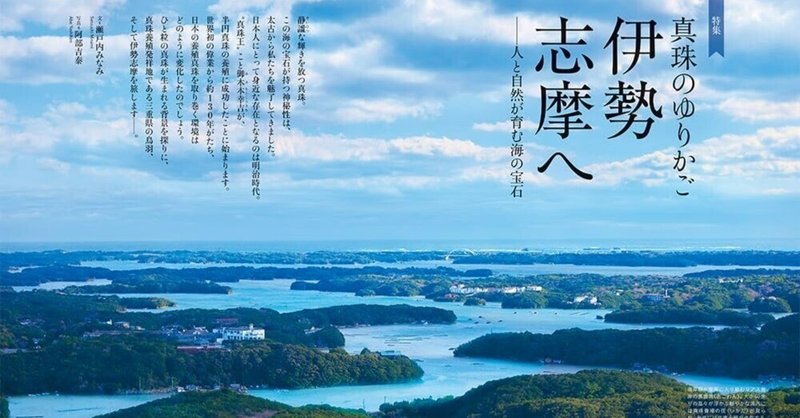

日本人と真珠──白珠に託す想い|真珠のゆりかご 伊勢志摩へ(ひととき6月号特集)

四方を海に囲まれて生きる日本人にとって、貝が育む真珠はもっとも身近な宝石。長い歴史の中で日本人がどんな想いを真珠に託してきたのか、真珠博物館館長の松月清郎さんに教えていただきます。(ひととき2024年6月号特集「真珠のゆりかご 伊勢志摩へ──人と自然がはぐくむ海の宝石」より)

真珠に何かの役割があるとすれば、その第一は贈物ということになるのではないか。他者への礼を表すのに、この小さな、深い輝きを持った珠はまことに相応しい。円いかたちは見る人を穏やかな気分にさせ、白い色は純粋な好意を感じさせる。掌に置いて眺めれば、贈り主の心情がほのぼのと伝わってくる。

古代の人々もこのことを思っていただろうか。『魏志倭人伝』には倭から魏に白珠が贈られた記録がある。藤原道長の日記『御堂関白記』によれば、宋に帰朝する僧の進物に毛皮や螺鈿と並んで「大真珠五顆*1」を選んだ。時の最高権力者が贈った品がどれほど大きく、輝いていたのかは不明だが、当時、誇りうる文物のひとつが真珠だったことを窺わせる。

太古から貴重だった志摩の真珠

真珠は志摩の特産品だった。平安時代の法令集『延喜式』には志摩国が税として納める真珠の数量が規定されており、それらは財宝を管理する内蔵寮に蓄積された。貨幣制度が充分に機能していなかった時代、博多の港に入った外国船がもたらす物品を得るのに、真珠が代価として通用していた。

この時代の真珠は大きいものでも4ミリ程度で、多くはそれ以下だった。志摩の海女が海に潜り、アコヤガイを採取してその中から探り出したものだ。大きな真珠は進物として、小粒のものは密教の御修法に用いられたと思われる。真珠は金、銀、瑠璃、琥珀と共に五宝のひとつとして、さまざまな祈祷の場面で消費された。寺院が求めた五宝は相当な数量に上り、その供給には整った仕組みがあったものと想像される。

時代が下り、大陸から学んだ本草学に基づいて真珠の薬効が注目される。各地の水域からいろいろな貝の珠が集められたが、最高評価は伊勢志摩産の真珠だった。尾張産のアサリやイガイの珠に価格面で大きく差をつけていたことが効能書きからわかる。

江戸期を通じて安定的に採取、供給された志摩の真珠だが、明治になると社会の変化に伴って規範が緩み、貝の乱獲が起こる。資源が衰え、真珠の産額も減少する事態となった。

鳥羽に生まれた御木本幸吉が海産物商を志し、ナマコやアワビなどと共に天然真珠を取り扱うようになったのは、まさにこの頃だった。少量で大きな金額となる真珠は魅力的な商材だったため、幸吉は真珠貝の減少に危機感を抱いていた。事態を打開するのは自分の仕事だ。貝の増殖、そして真珠そのものを養殖するという道のりで、世間の無理解、資金難などに悩まされたが、柳楢悦*2、箕作佳吉*3といった良き指導者、そして妻のうめが幸吉の仕事を支え続けた。

御木本幸吉が起こした革命

幸吉の情熱が実を結んだのは1893(明治26)年7月11日。鳥羽の相島で、うめの取り上げた貝の中から一筋の光がこぼれ出た。それは貝殻の内側に付着した半分だけの真珠だったが、幸吉の営為に貝が応えた瞬間だった。輝く半円形を貝殻から切り取り、装身具の素材として売り出す。上京して半円真珠を用いた装身具の製造を手掛ける一方で、志摩に養殖場を開設、研究を続けて真円の真珠養殖に成功するまでさらに10年を超える時間を要したが、真珠養殖という産業は着実に志摩の海に育っていった。

思わぬ抵抗もあった。真珠愛好の歴史を持つ西欧社会では、天然真珠と模造真珠という棲み分けがあったが、養殖真珠はこうした平衡関係を壊しかねない存在として警戒され、排斥の動きが起こった。学者たちが調査の結果、養殖真珠は天然と変わるところはないとして認知され、騒動は決着に至った。けれど養殖真珠は天然真珠以上の美点を兼ね備えていた。それは大きさ、かたち、そして統一感だ。首飾りにした時の調和のとれた姿と輝きは、天然真珠の時代には望むべくもなかった。この点で、直線を基調とした機能美を謳うアール・デコの時代に養殖真珠はうってつけの素材といえた。

日本人が抱くイメージ

大正時代に誕生石や宝石言葉がもたらされ、真珠には純粋、無垢、清純といった、それまでの日本人が意識しなかったイメージが与えられた。それは社会に浸透することとなり、その一端として表題に「真珠」を掲げた小説が登場する。菊池寛『真珠夫人』、大佛次郎『夜の真珠』、野上弥生子「悲しき真珠」、戦後は川口松太郎『花真珠』、山岡荘八 『真珠は泣かず』など、どれを読んでも実体としての真珠は現れず、登場人物に真珠の持つ清純、無垢、忍耐といった徳目を仮託したにすぎない。けれどもこの表題が広く読者に了解されたという点で、真珠の意味は社会に定着したといえる。

したがって真珠が冠婚葬祭の場に相応しい装身具として認知されたのは、そう古い話ではない。昭和30年代から40年代、日本の高度経済成長に合わせて、真珠の装身具は一般社会に受容されたといって良い。

近年、ジェンダーによらず真珠で身を飾る姿を見かけるようになった。清純、無垢は人として大切にしたい美徳で、この動きは、真珠に携わる者としては大変好ましい。

「世界中の女性の首を真珠で飾る」という御木本幸吉の言葉は、「世界中の人々」と置き換える時代に来ているようだ。

文=松月清郎

*1 「顆」は粒状のものを数える語

*2 [1832-1891]明治期の海軍軍人・数学者。大日本水産会幹事長として幸吉の真珠養殖事業に協力。三男は民藝運動の提唱者・柳宗悦

*3 [1858-1909]明治期の動物学者。東京帝国大学の動物学教授であった箕作の助言により、幸吉は真珠養殖への挑戦を決意した

──この続きは本誌でお読みになれます。特集第1部は、真珠養殖のはじまりの地である三重県鳥羽市へ。鳥羽のうどん屋の長男として生まれ、“世界の真珠王”にまでのぼりつめた、御木本幸吉の足跡を辿ります。そして第2部では、伊勢志摩へ。美しい海が育む宝石に、さらなる輝きを与える人々を訪ねました。ぜひご一読ください。

▼ひととき2024年6月号をお求めの方はこちら

目次

[プロローグ]日本人と真珠──白珠に託す想い

第1部【鳥羽】真珠養殖はじまりの地

第2部【志摩・伊勢】ひと粒の命を輝かせる人々

[コラム]伊勢志摩を味わう──

松月清郎(まつづき・きよお)

真珠博物館館長。1952年、三重県伊勢市生まれ。立命館大学文学部卒業後、御木本真珠島入社。1985年、ミキモト真珠島に設立された真珠博物館の学芸員として多数の展示企画を運営。2002年より同館館長。著書に『真珠の博物誌』(研成社)、『図書室で真珠採り』(月兎舎)がある。

出典:ひととき2024年6月号

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。