風を切る二つの腕|文・絵=北阪昌人

音をテーマに、歴史的、運命的な一瞬を切り取る短編小説。第14話は、飲料メーカーで販売促進ひとすじに働いてきた男性が60歳を前に、給料が下がっても今の会社で働くか、声がかかっているIT企業に再就職するか迷い、幼い頃に父と訪れた万博記念公園へ向かいます。岡本太郎が創った太陽の塔を見て、彼が下した決断とは。(ひととき2023年1月号「あの日の音」より)

迷いは、晴れたはずだった。

でも、私の心は、目の前の青空のように、すっきりと澄み渡ってはいなかった。モノレールが、ゆっくり万博記念公園駅にすべりこむ。

モノレールを降りると、私はネクタイをはずした。

出張のついでに、どうしても見たいものがあった。それは、岡本太郎が創った太陽の塔。どうしてそんな気持ちになったのか。おそらく、唯一無二のオブジェを創作する「べらぼうな」芸術家に活を入れてほしかったのだろう。

私は今年で60歳。給料がかなり下がっても今の会社で働くか、それとも思い切って辞めて、声がかかっているIT企業に再就職するか。

考えた末、私は転職することに決めた、はずだった。来週、正式に再就職先に返事をしなくてはいけない。新しい人生の幕開けが待っている、と思うのだが……本来、石橋を叩いて渡るような性格。この話をしたとき、妻も娘も驚いていた。ただ私は人生で一度くらい「らしくないこと」をしてみたかった。飲料メーカーの販売促進ひとすじ。40年近く真面目に勤めてきた。一緒に社外チームでやってきたIT企業の若い社長が、「ぜひウチの管理部門に来てくれませんか?」とオファーをくれた。

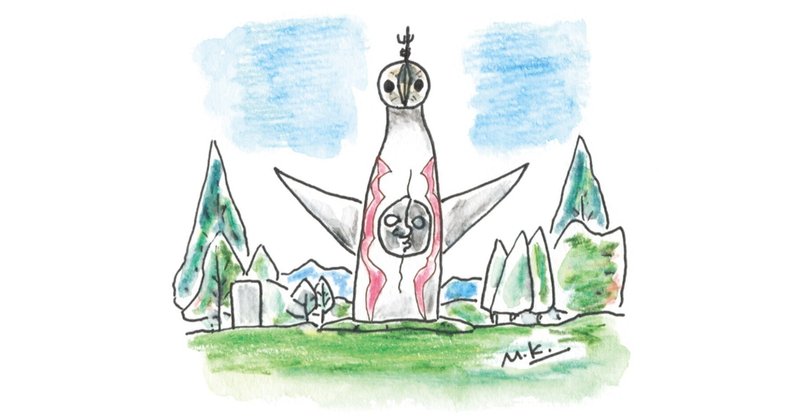

中央橋を渡ると、金色の顔が見えてきた。万博記念公園のゲートをくぐると、太陽の塔は、両手を広げて、私を迎えてくれた。

ふいに、音が聴こえた。ヒューンヒューン。風が太陽の塔の二つの腕をすり抜ける音だ。その風の音を聴いていたら、遠い記憶に辿り着いた。

あれは、1970年の大阪万博。私は7歳で、父に連れられてきた。当時、父は淀屋橋で繊維関係の問屋を営んでいた。店の経営状態がよくないことは、子ども心にもわかっていた。投資に失敗して好景気の波に乗れずにいたのだ。でも私は夜の万博に心を躍らせていた。留守番の妹と弟には悪いが、私だけを万博に連れてきてくれたことが、誇らしく、うれしかった。

とんでもない数の人がいた。一瞬も立ち止まることなどできず、歩く。目の前に異様な風景があった。奇妙な塔が屋根を突き破って顔をのぞかせている。

「べらぼうやな、あれは……」

さっきまでむっつり黙り込んでいた父が、少し笑って言った。ヒューンヒューン。音が聴こえた。まるで太陽の塔が、歌っているように感じた。「がんばらなあかんな。屋根、突き破らなあかんな」

父が言った。私の手を握る力が強くなった。

夜空にそびえる怪獣のようなオブジェは、私には怖かったけれど、父はニコニコ見ていた。ヒューンヒューンと音がした。

今の私の歳より若かった父も、太陽の塔に背中を押してもらいにきたんだと思った。

気がつくと、迷いは消えていた。第二の人生。ワクワクするじゃないか、ねえ、お父さん。「がんばらなあかんな」。口に出してみた。

太陽の塔の二つの腕が、風を切って空に舞う、羽に見えた。

文・絵=北阪昌人

北阪昌人(きたさか まさと)

1963年、大阪府生まれ。脚本家・作家。「NISSAN あ、安部礼司」(TOKYO FMほか38局ネット)などラジオドラマの脚本多数。著書に『世界にひとつだけの本』(PHP研究所)など。

※史実をもとにしたフィクションです。次回は2023年3月頃に掲載の予定です

出典:ひととき2023年1月号

▼連載バックナンバーはこちら

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。