陰謀論/定説/常識の検証シリーズ13「インフルエンザ検査は本当にインフルエンザを検出できるのか?」

新型コロナウイルスで初めて一般国民に対して使われるようになったPCR検査は調べてみるととんでもないインチキ検査であることが分かった。

・陽性=感染ではない。

・遺伝子配列を見ているのは、ウイルスのごく一部のみ。

など。

詳細は私の本「新型コロナ真相謎とき紙芝居 増補改訂版」を見て欲しい。

そうなると、これまで信用していたインフルエンザ用の検査も信用できるのだろうかと疑問に思うのは当然の心理だろう。

インフルエンザやインフルエンザの検査については、いくつか疑問を感じていたので、調べてみることにした。

【インフルエンザ検査の種類は?】

コロナ騒動の前まで行われていたインフルエンザの検査は抗原検査と呼ばれるものである。

【抗原検査とは何か?】

抗原検査は、体の細胞がウイルス感染したときに産生される抗原を検出するために、抗原抗体反応を見ることで判定する検査だ。

要するにウイルスがある一定量あるかどうかを見ているだけなので、感染しているかどうかを見るものではないことについてはPCR検査と同じだ。

ただ、ウイルス量がある程度以上ないと陽性にならないので、陽性になれば感染している可能性が高いかもしれない。

それでも基本中の基本として、「ウイルスの存在=感染」ではない。これはよく頭に入れておかなければならない。

国会で柳ヶ瀬議員がコロナのときのように「抗原検査の陽性=感染なのか?」と厚労省の技官に質問したら、『「陽性=感染性の証明」ではない』と答えるはずだ。

【PCR検査のメリット】

なぜ新型コロナでは抗原検査ではなくPCR検査を使うことにしたのか?

抗原検査はPCR検査と比べて感度が低いと言われている。

つまり、陽性になるために必要なウイルスの数が多く、思うように陽性者を作り出せないからではないのか?

抗原検査では発症レベルのウイルス数がなければ陽性にならないが、PCR検査であれば健康な人も陽性者にできるからではないのか?

次に、それぞれの検査で見ている「遺伝子」と「タンパク質」との関係を見ておく。

以下のサイトによれば、

【3文字のDNA配列はアミノ酸の暗号】

タンパク質は、20種類のアミノ酸がいろいろな順番で一列につながることでできています。

そして、それぞれのアミノ酸は、GAAやCAGのように連続する3塩基(3文字)で1セットのDNA配列で暗号化されています。

つまり、20種類のアミノ酸は異なる3文字のDNA配列で書かれているのです。

とのことであり、塩基配列とは、タンパク質の2つ下の階層に相当する。

塩基が3つでアミノ酸になり、アミノ酸がいくつか繋がってタンパク質になる。

タンパク質の種類はアミノ酸の組み合わせで無限に存在する。

さて、ここまででインフルエンザの検査の原理を見てきたが、そのシーズンに流行する予定のインフルエンザウイルスの抗原タンパク質をどうやって用意するのだろうか? 実物のウイルスが流行していない時期に。

【流行する型のインフルエンザウイルスの用意はどうするのか?】

すでに存在する型の中から「これが流行するだろう」と選ぶのだろうか?

これはワクチンに関しても同じで、まだ流行していない型のウイルスを選んで鶏卵で培養するのだから、それをどこから持って来るのか謎だ。

また、それがインフルエンザウイルスだとどうやって判定しているのだろうか?

狙いの型だとどうやって分かるのだろうか?

電子顕微鏡でなければ見えもしないものを。電子顕微鏡ではそもそも外観しか分からないし。

そう考えると、ここでPCR検査を使っている可能性はある。

インフルエンザ診断マニュアル(感染研)というものを見付けた。

https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/influenza20190116.pdf

ここにある程度の答えが書いてあった。

Q.インフルエンザの型とは何を指すのだろう?

A.ウイルス粒子内部に存在する核たんぱく質およびマトリックスたんぱく質の抗原性の違いからA、B、C、Dの4つの型に分けられる。

構造の違いから、A型とB型のみでいわゆる感染が起きるようだ、

Q.インフルエンザの型を判定する際に、遺伝子配列まで見ているのだろうか?

それともアミノ酸まで?

それともタンパク質の種類?

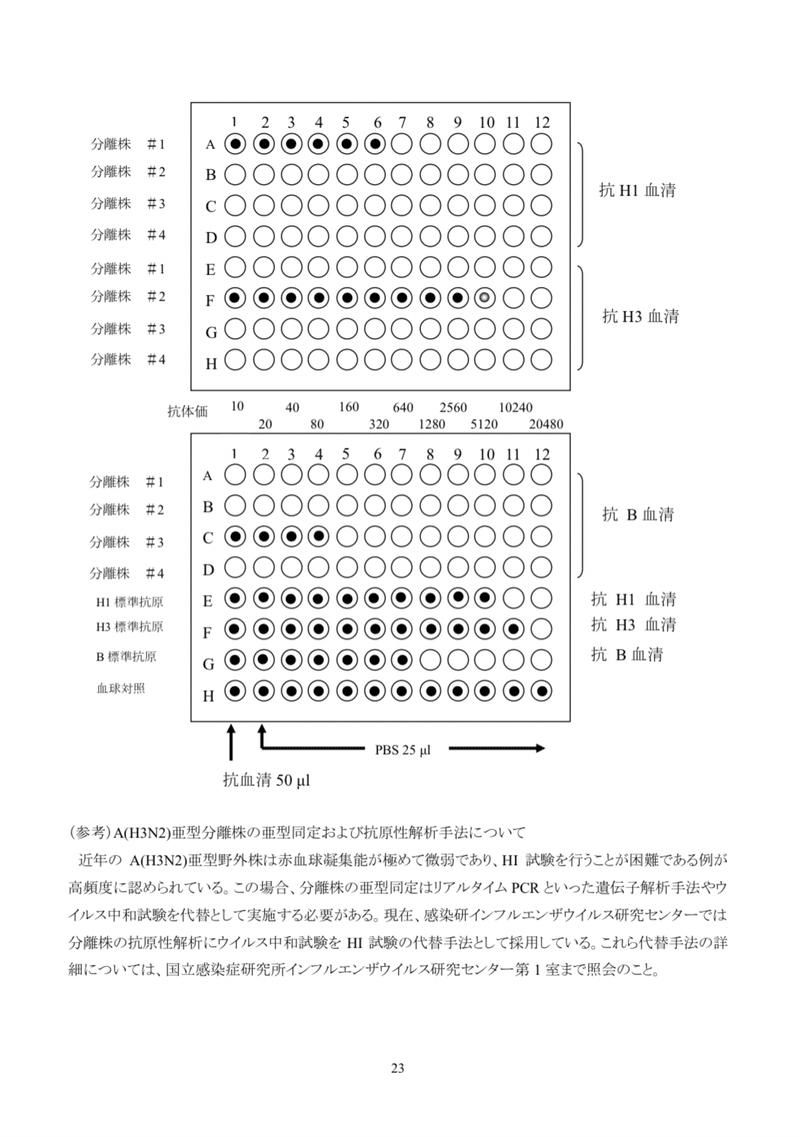

A.インフルエンザ分離株の同定には赤血球凝集阻止(HI)試験を行なうが、近年はHI試験を行なうことが困難な例が増えているため、その場合は遺伝子解析手法(PCR検査など)やウイルス中和試験を行なう、とされている。

これは平成30年のマニュアルなので、少なくとも2018年の12月から分離株の同定にPCR検査が使われるケースがある、ということになる。

ただし、感染研はウイルス中和試験を使っているとのこと。

中和試験について調べてみたところ、ウイルスが患者の検体中の抗体によって中和(不活性化)されたかを見ることでウイルスの種類を特定し、ウイルスの感染性をどれくらい抑えたかで抗体の量を推定するらしいが、それ以上は詳しく調べても理解できそうになかったのでこれくらいでやめておく。

PCR検査を使う場合、ウイルスの同定をCt値45で行なっている!

つまり、そこに生きたウイルスがあるかどうか極めて怪しいということだ。

PCR検査で見ているのはウイルス全体のごく一部、1/200や1/500であり、これで同定できるとは到底思えない。

そんな怪しい検査で、望む「ウイルスがある」ことにして、それを培養してワクチンを作っているのだから、作られたワクチンも「デタラメ」ということになるだろう。

このマニュアルでは、流行前の型のウイルスサンプルをどこから持ってくるのかは書かれていない。

A香港型、Aソ連型との呼び方も謎だ。ネットで調べても答えに辿り着かない。毎年、香港やタイムマシンで過去に遡ってソ連からやって来る訳でもなかろうに。

以上の検証を裏付けるような情報が以下の本にあった。

その178p~180pに、こんなことが書かれている。

【「検査病」になったインフルエンザ】簡易キットでウイルスの有無を調べる検査が1999年に臨床現場に導入されると、インフルエンザの患者数は、(それまでの1万人弱から)6万5000人と激増し、翌年には77万人になりました。今、日本では毎年、インフルエンザに1000万~2000万人が感染していると言われているのも、綿棒検査が理由です。昔のように激しい症状を呈する人は少なく、たいていはふつうの風邪症状で受診して、綿棒検査で「インフルエンザ陽性」となるわけです。つまり現在のインフルエンザは、たいていが「検査病」と言えるのです。見方を変えると、昨年までインフルエンザと診断されていた人たちの99%以上は、綿棒検査をうけなければインフルエンザとは診断されず、「ただの風邪」とされていたはずです。

【筆者の判定】

Q1.次のシーズンに流行する型をどのようにして決めるのか?

Q2.次のシーズンに流行する型のウイルスサンプルをどこからどのようにして用意するのか?

Q3.なぜソ連型、香港型と呼ぶのか?

という3つの謎は残念ながら残ったまままだが、ウイルスの同定にPCR検査を使うこともあるようでは、インフルエンザに関する全ての検査について、信頼できるものとは到底言えないだろう。

そして、患者数は間違いなく水増しされている。

分離同定されたウイルスは過去に1つもないようなので、インフルエンザの存在自体が怪しいことも付け加えておく。

インフルエンザもコロナと同じく、医療利権のために作り出された"検査病"と言っていいだろう。

調査が半端に終わってしまったので、詳しい方のアドバイスを頂ければ追記したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?